我统计了中证500指数增强的半壁江山

发布时间:2021-8-17 11:16阅读:264

一,不同意义上的指数增强

指数是足够伟大的发明,通过对宽基指数基金,可以完成一揽子股票买入以模拟指数,跟上市场这部分个股的平均收益。随着经济的自然增长和流动性不断地注水股市,指数基金自然也会水涨船高,这是大家所谓的beta收益,有五花八门的方式可以做到在跟踪指数的基础上进行增强收益,这就是指数增强基金,他们大多数是量化策略。而在其中比较好做的基准指数是中证500指数,也是市面上多数指数增强产品挂钩的基准指数。

指数增强策略的运行需要用上比较丰富的统计手段,一般来说要求管理人进行“因子”的挖掘和处理,而所谓因子就是买股票的标准,比较著名和成熟的手段如获得诺贝尔奖的法玛三因子(市场风险溢价、规模、市净率),在那之后股票按照市值大小划分为小盘股、中盘股和大盘股, 又相继划分为价值型、平衡型和成长型,同时衍生出更多股票指数的编制方式、基金持股风格的划分,投资和学术界也在这之上不断前进,目前国内有私募据称在使用的因子库超过万枚。

可以看到,“因子”其实都是很质朴的描述,当我们晚上关注台海新闻并且觉得表态激烈,所以第二天军工股要涨的时候,其实就对“军事新闻”这个因子的主观判断,推导这两件事之间强烈的相关性。但是对于量化指数增强来说,追求的是数学上可描述以及信号上的可追踪、可复制。但是必须清楚的是,既然是买入股票的标准,那么一定有不同的出发点和思路,解题的手法是完全不同的,这就构成了实质上不同的指数增强分类:

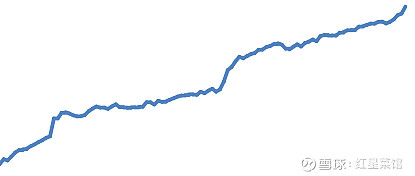

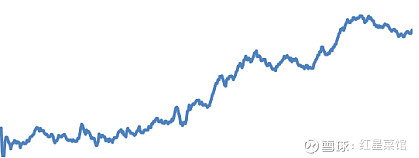

1,严格约束的指数增强:要求管理人完成紧密的指数行业跟踪,不要发生重大的偏移,保守、苛刻、耐心、勤奋地积累股票日间alpha。如果我们每天统计基金相对中证500指数的超额数据,并且对每日超额数据进行累加观察,优秀者可能是这样的:

这是最主要的指数增强方式。这种通过选股来获得超额收益的办法非常的体现研究能力,这种选股一般是在几百只股票里面挑选出一大批的股票,对单一股票研究的精度要求稍低,但是总体的工程量很大。

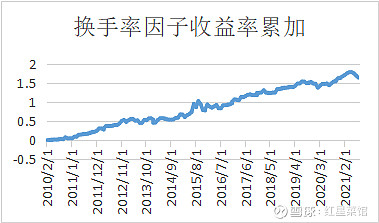

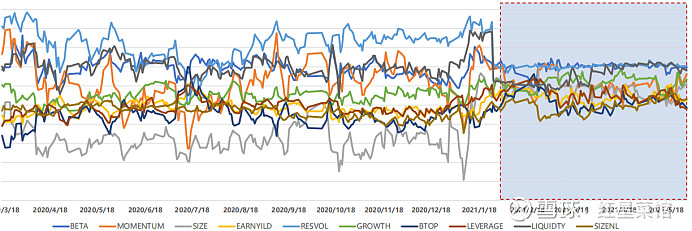

我们以换手率因子举例,每月末将股票按过去一个月的平均换手率从低到高分成10组,然后等权重做多换手率低的三组股票,做空换手率高的三组股票,每个月调仓一次,多空组合就能得到换手率因子收益率,然后我们把因子收益率累加得到下图:

关于换手率因子的成因,目前比较主流的是换手率反映了投资者非理性的情绪,诸如过度自信和盲目乐观。在A股上,高换手的股票往往是次新股,题材股或者是被游资炒作起来的概念股,这种股票在炒作行情中往往会上涨伴随着放量,投资者们会被短期的暴涨迷住双眼,盲目的认为这些股票会继续延续过去的火热行情,但经历一波爆炒后,这些股票往往是一地鸡毛。

2,因子择时的指数增强:现实环境中有的情况下基于体制限制、容量限制等原因,有的情况下基于能力问题、老板性格等原因,甚至可能是不断选出具有alpha的因子的难度很大的原因,等等因素都可能导致管理人导致基金选择一个难度较低的做法:因子择时增强。

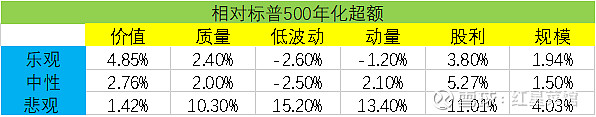

因子择时的方法有很多,这里我们用市场情绪来举例,一般来说在市场情绪比较乐观的时候,投资者会偏好具有进攻性质的股票,例如小盘股,新股和成长股,在市场情绪比较悲观的时候,投资者会偏爱具有防御性质的股票,例如低波动和基本面好的股票。我们使用VIX(波动率指数)来作历史回溯:

如果能有效预测市场波动率水平,在市场高波动时配置含有价值和动量特征的股票,在市场低波动时配置含有质量和低波动描述的股票,就能取得优异超额收益。

这种指数增强对每日超额数据进行累加观察,优秀者可能是这样的:

3,因子配置的指数增强:经过长时间的主观逻辑推理、客观数据印证,市场上发现一些选股的标准长期有效,管理人把自己认为的优质的长期选股标 准作为最重要的策略基石,其他选股标准能省就省,把指数范畴中符合这种选股标准的股票尽可能买得更多一些,这就是聪明贝塔。其中成长和质量是我们在做私募组合时的核心基础。

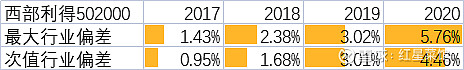

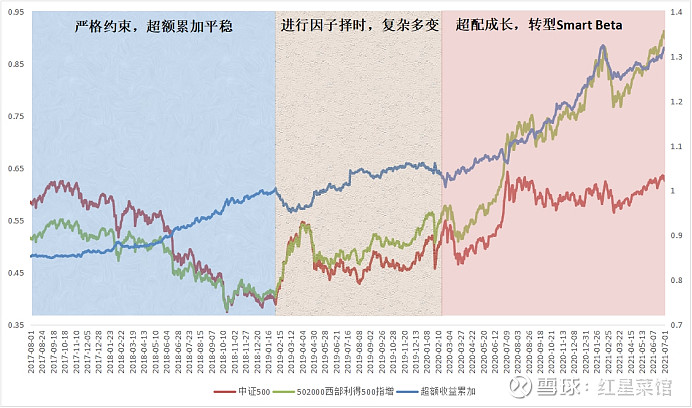

虽然我们会在私募中选择多头管理人,对成长和质量进行更强的主动管理,但是仅仅在指数中的增强效果依然是拔群的。在这个分类中未必必须是以红利等“因子”冠名的ETF,还有可能是做着长期因子配置实质的指数增强基金,他们往往因为某种选股标准的地位原来越高,导致“敞口”越来越大,比较典型的基金是火热公募红人盛经理管理的西部利得502000,自18年之后这只基金在成长中的暴露越来越多,相应地在行业中的偏移程度也在不断变化:

这种指数增强对每日超额数据进行累加观察,优秀者可能是这样的:

4,莫名其妙的指数增强:你不知道他是怎么搞的投资,也许他自己也不知道,这种指数增强对每日超额数据进行累加观察,优秀者可能是这样的:

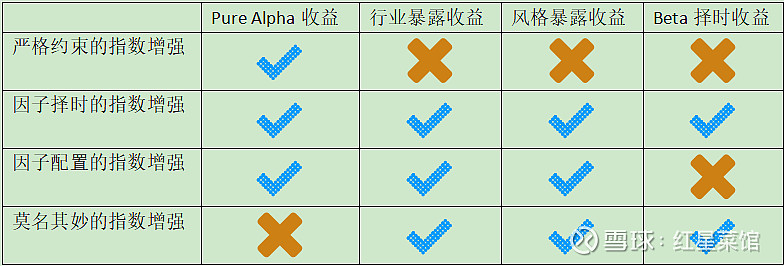

绘制表格更清晰地把这四种分类明确超额收益的来源:

暴露就是配置得比基准多,可以看到,像老做因子择时的指增是贪得无厌的,力求做到最多,也相应地承担更多的风险,做得好比较难,以海通证券金工在17年做的报告中,检测了上万个基金,他们因为在不同因子之间来回切换择时,导致在市值、价值、动量、盈利和投资这五个因子上平均每年损失2.5%、1.2%、3.0%、1.3%和0.7%。

在对量化的评估当中,目前或者以后都不可能出现一个圣杯来捕捉短期因子适宜度的快速变化,仍需以应对为主,这和它们的根本原理有关:统计是不能预测未来的,而择时本身就是预测。

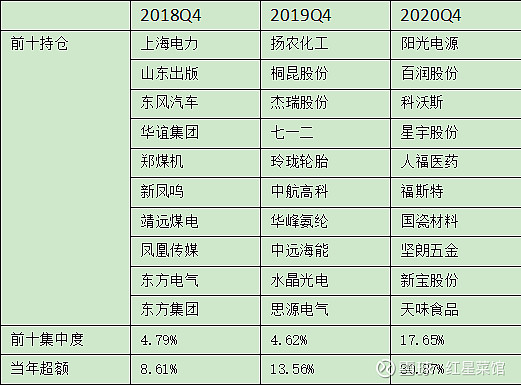

这是否代表含有因子择时的指数增强都不可信赖?可以小比例或者降频,其实公募不少500指数增强在19到20年都做了很好的低频择时,以盛经理管理的502000西部利得500指增做例子:

不用再做更细节的风格数据,应该一眼就能看出来在盛经理在19-20年逐渐对成长风格做了非常大的超配,连个股集中度都大幅提高了。其实在17-18年,大多数公募指数增强都在盈利和价值上暴露不少,也就是估值低的、利润好的,这个特征随着熊市进程在不断加深。西部利得在19年中之后的变化和转型非常令人瞩目,也很有参考意义,方便我们更好地理解不同的指数增强打法,辨析适宜度:

盛经理自接手该产品后从一开始稳扎稳打的严格约束,谨小慎微不吃行业、风格超配的溢价也不承担相应的风险,到19年环境多变之下开始主动寻求因子择时,预期在20年开始痛下决心,逐渐转型成了smart beta 类型的策略,更多地把自己暴露在市场最核心的风格部分,多承担一些、多收益一些,也赶上了市场的大风口。

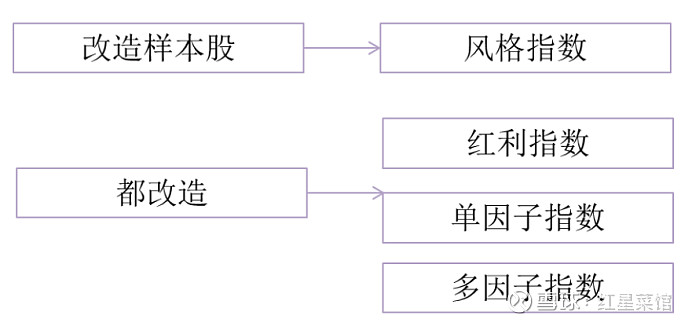

传统的指数产品具备如下特征,即按市值选股、按市值加权,在这两方面有所改动的产品都可以归类为广义的 Smart Beta:

很显然,盛经理进行了全面的指数改造,核心以成长为要素进行展开,你不能再继续像17-18年期间一样奢求502000老跑赢指数——甚至可能发生一种情况,假如明天开始回到17-18年的市场环境,这只基金天然会走到市场的对立面,连续的超额回撤、一年没超额等大家不敢想象的场景也有可能发生。

但是我是支持这种变化的,并且认为盛经理有此转变才当得上smart beta公募产品中的最优选,我一直就在传递一种理念:核心的、超长期得到验证的选股核心是和商业息息相关的,它脱离价格的短期约束,以此作为长周期的核心进行配置是万无一失的。公募在日度甚至更小维度上的价格纠错能力(量价)对比私募有天然的劣势,尤其是无法进行快速灵活的暴露约束跟踪。对于指数增强管理人来说,想做到日常的约束是比较简单的,这需要用到Barra模型对每日持仓数据进行计算,可以对基金的每日持仓绘制出类似这样的图形:

这里我选用了一家私募管理人的披露数据,这是用2018年msci发布的中国权益市场风险模型The Barra China Equity Model,即CNE6中的因子文档对自己的持仓做的约束跟踪,公募要做到同样的快速约束反应是比较难的,这是产品设计的问题,很多时候和技术无关(也有)。

也就是说公募无法在短频上做到优秀,也无法在约束上做到完美,但是由于不用考虑后端费率的问题,可以尽情地在smart beta的产品方向中做到极致和专注,这个事情私募量化不可能去做,所以天然地,这块有最少5万亿人民币的市场(海外数据)。当然这种产品本身最佳的设计是不应该和中证500挂钩的,所以你也可以看到盛经理陆续发了一些其他的产品。

看起来很美好,还有后遗症吗?有,很多。

在15-17年,市场上有一家很出名的百亿私募,CTA起家,当时他们发行的500指数增强超越同期指数一大阶,在16年拿奖无数四处演讲。他们当时在做统计的时候仅用了A股过去20年的历史数据,得出的直接结果就是任何选股标准都没有小市值有效,假设持有一批最小市值股票,每月重新调整标的,就可达到十年千倍。导致当时其指数增强产品一直全部仓位进行小市值暴露,非常巧合地进入了17-18年小市值效应第一次在A股折戟沉沙的历史环境,在16年底大量募集冲锋进入百亿之后整整一年的时间里做出了大于5%的负超额。

这是中证500指数增强绕不过去的一个死命题:中小市值行不行?就今年的市场环境来说,非常行,按照我们之前给大家展示过的内容,一个风格越牛逼,擅长这个风格的管理人就越容易获得超额(越容易选到风格中强劲的标的,反之大家都差也没什么好选的了),所以今年500指数增强的业绩都很精彩,大家都兴高采烈仿佛好景还长。但是我非常确定的一点是,小市值是一个很容易失效的选股标准,它本质上和商业毫无关系,只和市场流动性有关系。

当然中间还折射出一些其他的问题,比如像西部利得这样已彻底转型成smart beta的指数增强是否会在之后的某一天出现成长溢价大范围失效的情况?会有多久?投资人能坚持下去吗?管理人....能坚持下去吗?

二,对指数增强的约束能力做一个排名

以上说了很多,但是核心的目的只是尽可能简单地把指增的几种收益来源拆出来,告诉大家指数增强之间的打法区别也是非常大的,这涉及到宣传说的与实际做的、真实情况下和希望客户理解的之间的不同,我们尝试进行一个简化的统计展示一些指数增强产品在约束程度和收益来源上的不同。

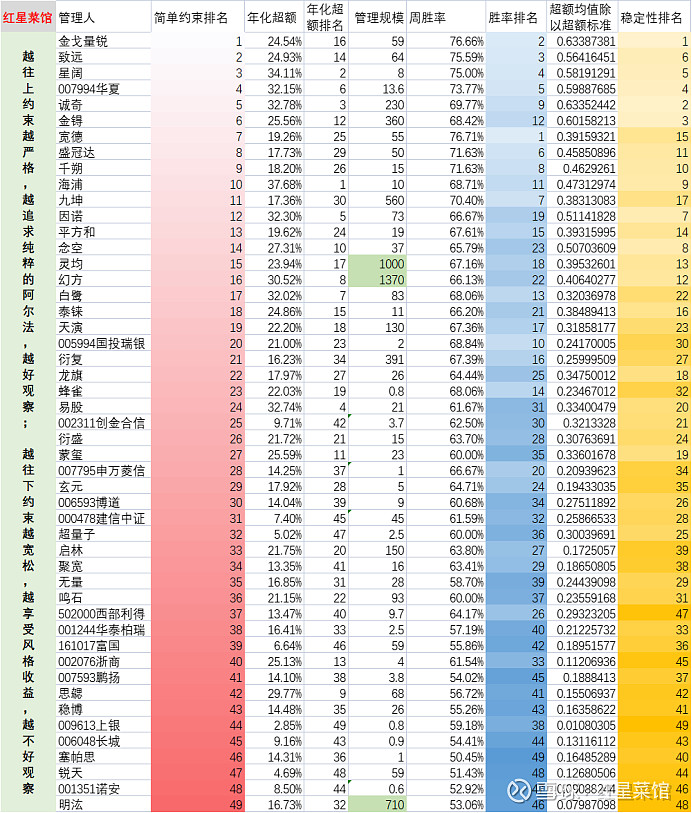

首先是一个基础的前提定义:在同等能力水平下,越进行严格的约束追求Pure Alpha,超额的周度胜率和稳定性相应地越高,稳定性的观察方式我们采用“超额均值除以超额标准差”,以此进行数据排名(两项数据权重各自权重为50%):

有四个视点可以简便实用这张图:

1,我想优选高约束指增:看好中证500的长期走势(beta),不想发生偏移,只想找管理人做稳健的超额,积少成多,直到未来某一天中证500大牛行情中全面收获。从上往下找,颜色越深越谨慎,其实差不多在幻方左右往下都开始不太严格了,前十名最好,像榜首的金戈量锐不择时跑了很多年了,机构很喜欢;

2,我想优选低约束指增:在西部利得附近区域找匹配的,每一家管理人遵循的细节打法依然是不同的,有靠择时的、有靠因子配置的,更多的是结合起来的,他们不好观测,因为这些东西在他们自己统计的时候就可以发现短期成功率都不咋样,但是当风格匹配上的时候beta收益是非常惊人的;

3,我想考察指增是否知行合一:胜率50%左右、超额稳定性也很差的,假如超额年化依然很高,我们可以放心大胆地为他贴上莫名其妙赌博成功的标签,保证不会错;

4,我想考察指增的能力:如约束度在25名左右的创金合信公募指增,在3.7亿规模的情况下仅仅做到了9%的年化超额,一般来说,2亿出头点是比较理想的打新规模,按照过去的行情,每年贡献4%以上是很正常的,而我们可以发现它确实做了严格的约束,那么也就是说创金合信Pure Alpha水准在没有其他干扰项的情况下只有5%不到的水准,吃股指贴水都不止那么一点。相应地可以把需要考察的指数增强宣传中的策略构成和以上列的标准对应,查看图表中的范围,三个数据逐一横向纵向观测,总是清晰直白一些,比如最下面那个扎眼的MH。

三,其他可以讨论的

图里我仅采用了49只指增产品,还有不少没有采用,包括但不限于以下原因:公募不太想看,像盛经理一样经历千山万水突然想明白了又做得好的smart beta屈指可数;私募数据有一些是缺漏的。

而在其中有4个现象值得我们单独摘出来讨论

1,私募负责头部尖端的严格约束捕捉Pure Alpha指数增强产品,优势很明显,但是在前几名出现了一只007994华夏中证500指数增强,它不仅在约束程度上堪比私募,在年化超额上也不遑多让,这是否代表公募出现反超呢?

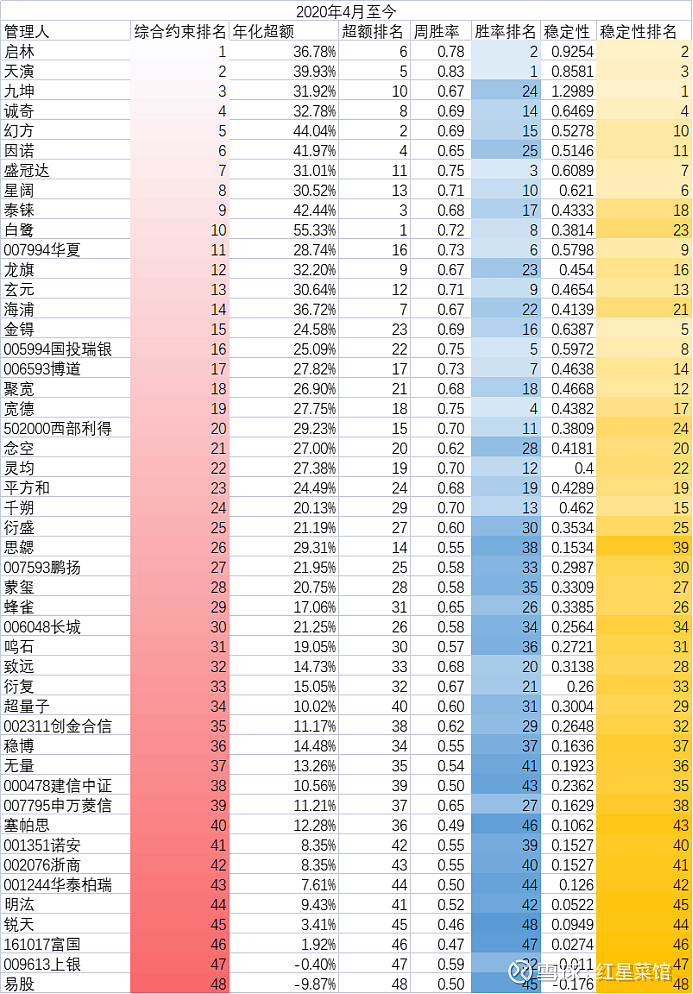

其实仅是因为业绩时间只有一年多而已,它成立于2020年3月底,我们把同期的数据简表重新绘制一下:

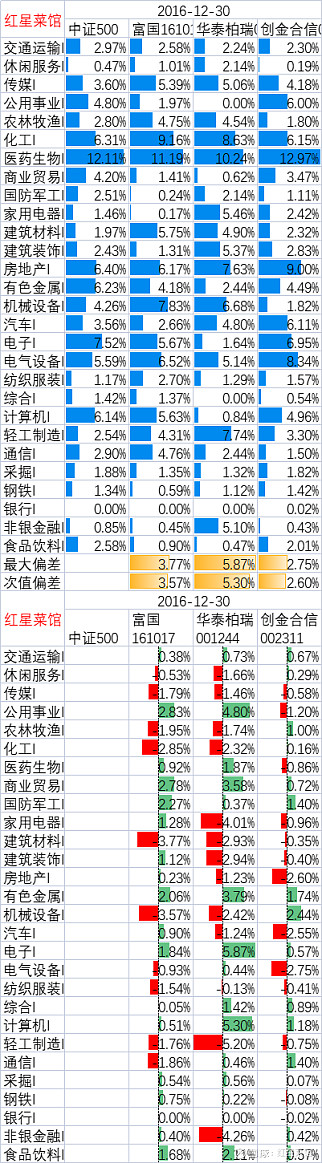

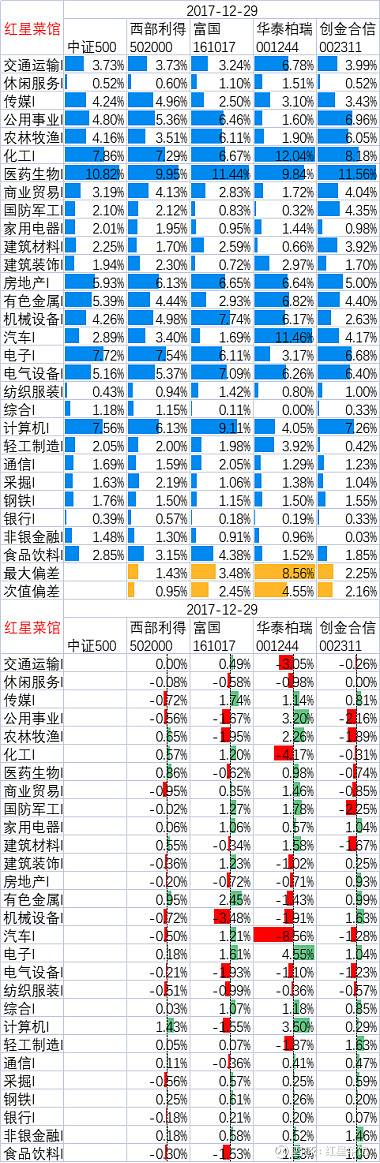

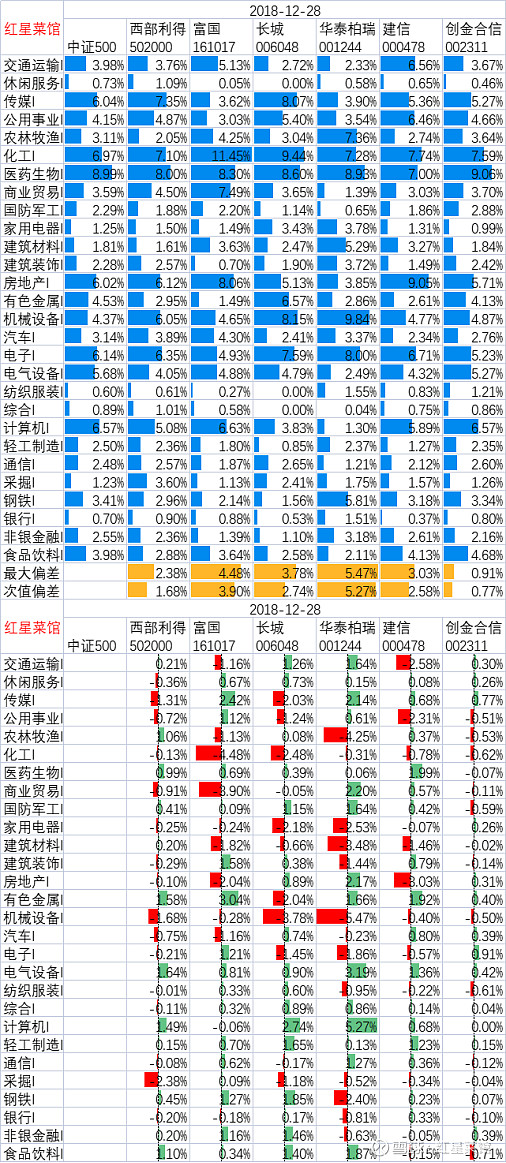

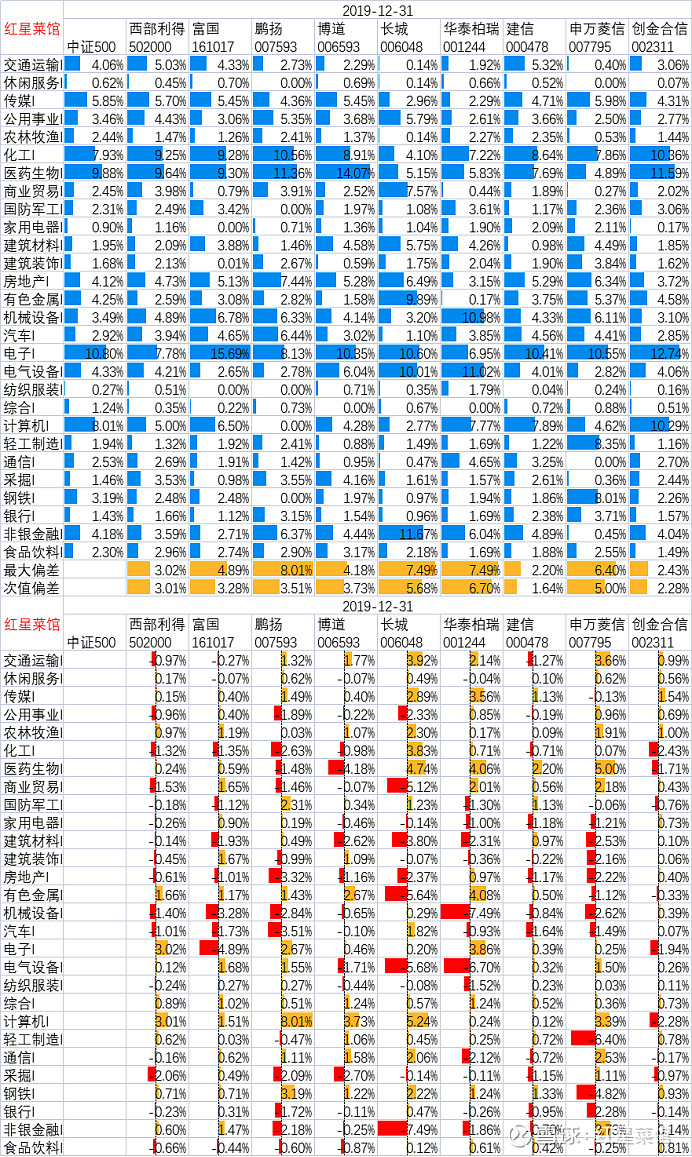

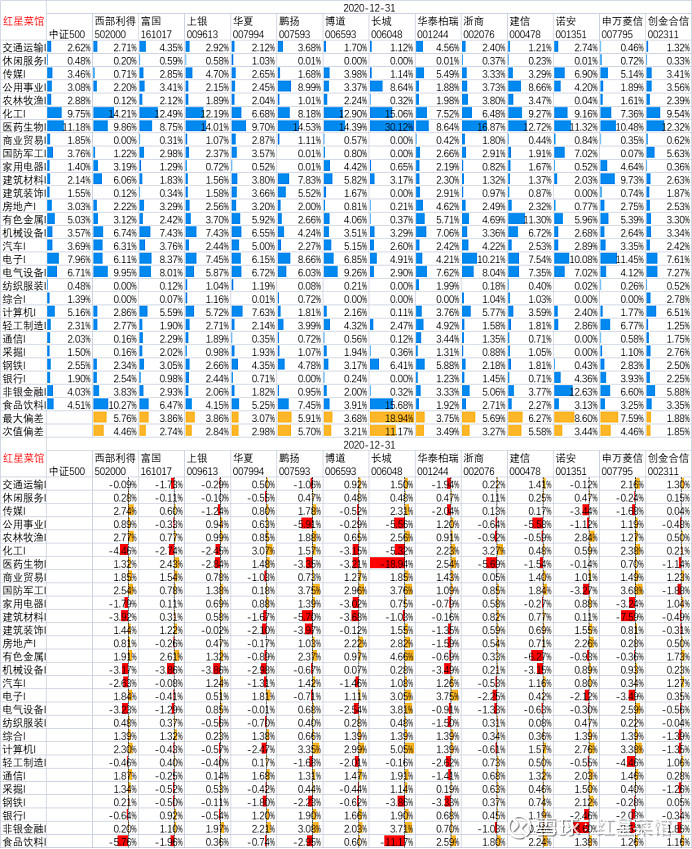

似乎大家业绩都肉眼可考地好了起来,有启林接近8成的周度胜率,也有白鹭55%的年化超额,公募几家的水准线也得到了很大的提高,但是仅仅拿一年来衡量,007994的数据优势又显得不是那么出众了。纠其根本原因,还是在于近年是量化指增的超级大年,我们从行业约束的角度来观察从16年至今公募的行业约束变化情况,也许能窥一二:

图很大,大家忍一下。

直接的结论就是公募的指数增强正在加大井喷力度,产品数量不停增加,而其中基金经理做出的行业暴露决定也比早年间更大了,西部利得从1%出头到了约6%,长城从3%出头到了18%,倒是创金合信一如既往地严守着约束要求(就是超额确实做不出来,能力不够再强的工具职责也没有意义)。

而20年至今是中小盘成长股溢价非常高的一年半:中证500涨幅约30%,中小市值溢价也居高不下半年度最高的时候达到了10%,在这种情况下成熟的策略进入黄金收割期,傻傻高暴露的管理人也盆满钵满(长城500指增的低稳定高收益超额表现是很典型的代表)。所以其实并非007994本身超越了公募的常态水准,而是成立在了一个好的时间段,当然作为金牛老将执掌的产品,它本身应该还有更多可以关注的地方。

2,量化指增的策略架构变动其实是很大的:

我所追求的基金策略其实应该是相对稳定的,这里指的是决策的流程和机制,不至于老发生根本性的变化。但是比较遗憾的是,就目前为止,不管是公募中以盛经理为代表的进化者,还是私募中像启林这样19年底开始进行全方位的策略迭代大修正,都很难说从一开始就有很好的框架可以不断在其上填充,导致需要不断地重新观察,而没有业绩的量化策略本身又是不可观察的。

这就迫使老出现一种死循环,也是大家在买指增的时候一个很傻的法子,这个法子口口相传居然奉为瑰宝:买入头部量化,超额略微变差之后退出,再找一个新的。

它其实是无效的,再好的时刻买入,也有可能是下一个富善中证500指数增强,同时这种做法也极大地影响了行业的内卷,以前有炒房团,现在还有炒量化团。

本质上来说,了解指数增强产品本身也需要了解管理团队的所思所行,公司的打法和策略的底层架构往往决定了最终结果的不同。

3,不同的打法:

在所有历史业绩周期的榜单中,金戈量锐、千朔和幻方是很值得拿来对比说明打法的管理人。金戈常用的因子数量是200多个,千朔常用的不到400,而幻方在用的因子库据其表述超过万个,为何区别会如此之大?

这在于是否使用worldquant的因子挖掘方式,简要来说也就是大量挖掘信号不做逻辑验证。而金戈、千朔等管理人专注在高夏普、可验证、有逻辑符合金融经济学含义的因子中。这两种打法天然是不同的,就稳定性来说,当然是后者更稳定,我们可以比较明显地观测到金戈的超额稳定性在每一年都名列前茅。

在西蒙斯的传记书籍中提到一个超多因子同时运行的弊端:“当危机发生的时候我们甚至不知道是哪个信号出了问题。”未经金融逻辑检验的统计信号不犯错则以,一犯就是大错。良好的因子逻辑检验其实就类似于主管多头管理人对某个行业和公司进行深入的商业跟踪,从逻辑上推导统计未能发现的弊端。

4,中证500低分位之辩:

比较多的一种说法是中证500目前历史估值低分位,有比较好的投资价值。

首先从统计角度看,百分位是一种基于过去上下限的统计,要参考这个标准需要明确顶底是否是恒定的,但是非常遗憾的事情是,这是完全无定局的。当我们站在2010年的时候,我们会看到沪深300的估值跌破了20,到达历史估值分位的0%位置,可是之后都没有再能回到20倍估值,并且在15年前估值跌到了个位数。用这个眼光看现在的中证500,其实逻辑是一致的。因为10年前的中国和现在处于不同的经济时期,利润增长率完全不同,PE的统计稳定性很差,更有极端的市场环境做出了极高估值的历史特点。

其次从真实的标的情况来说,中证500已经和之前不一样了,2018年以前的中证500指数成分和现在相比仅有50%的股份一致,而更早一些2010年之前和现在对比更是仅有10%左右的相似度,行业、成熟度、增速等等现实中证500代表的一系列公司水准都已大大不同,关键的ROE指标更是已不断下滑到了8%的水准。

也就是说其实中证500目标低估的说法并不严谨成立,未来的变化还非常多,这其实并不是一个足够出色的指数。

———————————————————————————————————————

总结:

1,指数增强并不如大家想的这么简单,有很多复杂的观测和跟踪角度,单纯凭借超额收益去买入没有用;

2,指数增强的具体打法每个管理人依然是有很大出入的,这背后代表了不同的风险偏好和收益需求,需要明白自己需要什么再去做选择;

3,如果看好中证500希望在这基础上做出稳定和强悍的超额,私募更擅长;

4,公募以西部利得为代表的smart beta 指数增强是很好的产品,但是其背后代表的波动率和跟踪指数的效果都会差很多,而公募要做到严格跟踪,最佳的增强效果大致是10-15%,这基本和吃贴水的效果一致,华夏中证500指数增强超越了这个基准,同时暂时表现出严格的约束,值得继续关注和研究;

5,指数增强当前的高收益大概率是难以维系的;

6,中证500指数不是一个好指数(预期Beta收益一般),但是基于中证500指数的指数增强是一种好产品(超额好做),目前市场成交量在约稳定在1.5万亿以上的水准,非常适合指数增强割韭菜,确实是很好的年份。

点赞过100,更新指数增强系列的下一篇,这处理起来挺痛苦的,不是花最多精力的方向,给我点动力

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?

中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?

中证500指数增强基金对比哪个业绩更好

中证500指数增强基金对比哪个业绩更好

中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?

中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?

中证500指数增强基金的业绩怎么样

中证500指数增强基金的业绩怎么样

-

最新整理:2026全年A股休市日历出炉!

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章