从《择善固执》到《货币价值》

发布时间:2021-7-29 10:51阅读:298

2016年那阵,有财兄全家跟着孩子读书,住在海淀区。那天中饭后我们从酒店出来,弯到了附近的大钟寺。北京的12月还是冷,坐不下来,我们在午后阳光下站着聊天,从茅台招股附录到宏观经济学,从巴菲特到格雷厄姆,从《通论》到《储备与稳定》......他觉得将来的社会问题还是过剩的问题,工业品只会越来越丰富。如何保有财富,决定了下一步扩大再生产如何继续,他问:“总不能储存一屋子鞋子吧?”

2018年有财兄的《择善固执:一个长期投资者的逆向思考录》结集出版时,书中茅台的部分引发了茅粉的兴趣。证券市场最终竞技的还是认知,如果有些演变被预先估、算到了,还是令人钦佩的,何况他提早了那么久。

茅台的投资是有财兄多年经济学研究的实践之一,他曾这样归纳自己的投资观——“货币充足时,持有产出超越货币最多的资产;货币不足时,持有稀缺性超越货币最多的资产。”

《择善固执》中关于经济学的选篇,不少人说看不懂。茅粉深研群的朋友——因“择善固执”退化的一群“闲人”,有幸经常能看到有财兄对经济时势的分析评点,总是大为赞叹。一部分群友开始自己找一些经济学书籍翻看学习,也希望能看到有财兄关于经济学更系统的论述。

在期待有财兄新作的这几年,我也陆续翻到几本关注点接近的书:翟东升《货币、权力与人》、辜朝明《大衰退年代》和傅海棠《东方经济学之中国崛起的奥秘》。

《货币、权力与人》中,翟东升提到了500年来大国变迁的演进逻辑——创新和扩散之间的辩证法,最初是葡萄牙、荷兰等百万人口级别的商业帝国突然崛起,然后转移到千万人口级的英、法、德,再然后又转移到亿人口级的美国和苏联。创新与扩散导致的权势转移轨迹仍在继续,并且由于信息时代知识扩散的加速,十亿人口级的国家将更快地登上历史舞台。作者也注意到“各国的所谓独立央行,独立于其主权政府,却越来越依附于从属于美联储及其美元霸权,并成了美元体系冲击各国国内经济的后门。”近些年来,想通美元、美债本质问题的人越来越多,但人民币怎么摆脱对美元的依附,作者并没有明确主张。全书更多表现出来的是对制度和历史走向的自信,还有对人民币国际化的关注。

辜朝明《大衰退年代》因李录的一篇书评,引起广泛关注。作者发现,私人部门在经济增长期追求“利润最大化”,而在经济停滞期追求“债务最小化”,此时货币政策是无效的,政府支出(财政刺激)非常重要。然而辜朝明又说“最重要的宏观经济挑战是发现能够带来社会收益率大于超低政府债券收益率的基础设施项目”,“如果所选择的项目不能自负盈亏,就会毁灭国际经济的未来,纳税人就会背负沉重负担和巨大债务负担”。

辜朝明大概忘记了,对这样的担忧,凯恩斯在《通论》中早就做出过有力的回复——“举债支出”虽然是“浪费”,但在得失相抵消之后可使一个社会致富。如果我们的政治家们由于受古典学派经济学影响太大,想不出更好的办法,那么建造金字塔、地震甚至战争都可以起到增加财富的作用。奇怪的是,人们根据一般的经验,想从古典学派的谬论中挣扎出来,往往宁愿选择全部“浪费”的举债支出,而不愿选择部分浪费的举债支出,因为后者不属于全部浪费,所以要根据严格的“经营”原则办事。例如,人们比较容易接受用举债来支持失业救济,但若政府要举债来兴办设备改良,其效益小于现行利率,人们就不太愿意接受了。

凯恩斯的意思并不难理解——以工代赈,“工”优于“赈”。前者让劳动者“劳而获”,保持了技能和自尊,同时增加了社会财富。

凯恩斯说:“当我们有失业的工人和厂房时,只有完全低能的人,才会说我们无法负担公共工程项目支出。因为正是这些失业工人和厂房,才能让我们完成这些项目。”“当我们冷眼旁观的时候,失业者的那份未经利用的劳动力是不可能存放在银行的账户上,供我们日后支取的。这些劳动力最终将白白地浪费,由此造成的损失也无可挽回。”

《东方经济学之中国崛起的奥秘》由傅海棠论述,主笔之一是孙成钢(扬韬)。作者在书中非常明确地提出“如果政府是负责任的,那么,政府的债务越高,国内的财富增长越快,经济发展越好”(强大的政府)、“货币促进生产”(自主的货币)等等,很不错的见地!但是财政政策和货币政策怎样结合(货币如何投放),却看不出明确建议。当经济下行时,仅有货币政策,资金是很难进入实体的,利率不断降低还会出现“流动性陷阱”。

不管怎么说,本书合作者的思考和见识,已经超过了很多知名经济学家,至少找到了现代经济的问题所在,再往后只缺临门一脚。

时至2020年11月,有财兄把他的书稿发到群里,他历时十年的思考和写作,终于搭建完成。最初书名是《国民财富的保有形式与经济危机》。上海财大出版社李成军老师看完书稿后,建议原书名做副标题,书名最后定为《货币价值:国民财富的保有形式与经济危机》。

《货币价值》的前半部分理论性比较强,驳斥了古典经济学的货币面纱论、货币中性论、货币外生论以及货币数量论下的通货膨胀理论等等。书中指出了制约现代经济持续增长的症结所在:

“在短缺型经济之下,储蓄能力不足往往是危机的根源。但当人类社会进入以机器化大生产为特征的发达的工业社会之后,以相对生产过剩或有效需求不足为表现形式的经济危机,则往往被归咎于人类的储蓄热情过高。在我们看来,资本主义的经济危机,肤浅地说,是货币供给不足,深入地看,是具备承债能力的经济主体不肯承债;而金融危机的根源,是不具备承债能力的经济主体过多地承债。之间的关联很清楚:具备承债能力的经济主体不肯承债,导致货币有效供给不足,结果是要么因货币不足导致经济危机,要么转由不具备承债能力的经济主体承债,导致金融危机。”

一个积极有为的政府,不仅要知道哪些事该交给市场,还要知道哪些事是政府该做的,书中写道:“解决供给不足,不在政府的能力圈内,却恰好在市场的能力圈内;解决有效需求不足,不在市场的能力圈内,却恰好在政府的能力圈内。政府在生产领域是没有效率可言的,那也不是它的本职工作。所以政府向市场提供的应该是订单和利润,而不是直接生产。政府应该回避自己并不擅长的这个领域。由于有税收作后盾,所以政府在对公共物品支付利润方面有着市场所完全不具备的优势。而市场方面,只要有利润做引导,任何人也没有必要担心它的生产积极性。这就是政府与市场合作的最有效率的方式。”

很少有人意识到,市场经济的发展,必然伴随债权债务的双向增加,不是政府加杠杆(特别是中央政府,是最有承债力的经济主体),就是企业或居民加杠杆。

相对理想的解决方案是央行通过购买国债“生产”基础货币,政府承接不能转化为投资的储蓄(承债),再通过大量订单采购公共物品(以市场主体的身份,遵照市场规则参与市场经济活动,以利润驱动市场),与此同时让大量廉价货币进入实体经济循环。实体经济挣钱的路径越多、越容易,资金才不会耽溺于各种投机炒作。

(一个可以类比的股市现象——如果市场只有2%的好公司,和另一个有20%的好公司的市场,哪个市场的投资者,投资风险更小、选择余地更大?)

《货币价值》中的一个创见是“木桶理论”的经济学应用:

他说:“无论是什么危机,根源都在于瓶颈,在于木桶的短板。但每次危机的短板不尽相同,故而并不存在可以解决一切危机的万能钥匙,所以只能相机抉择。”

人们津津乐道的“通胀”“通缩”和“滞胀”,真相是什么?应用“木桶理论”是这样诠释的:

退一步说,即使真的面临物价上涨和就业压力的两难时,政策选择上也应该是就业优先。劳动者不能就业,远比物价上涨对经济、特别是弱势群体的伤害大得多。劳动者对“通货膨胀”的焦虑源于他们担心自己储蓄的劳动所得,在未来购买力的下降。当劳动者从微观层面担心过多的货币追逐过少的劳动力时,所忽视的却是,宏观而言过多的劳动力追逐过少的货币,才是对劳动者整体最大的伤害。

一般观点认为,货币发多了就会贬值——认为货币是中性的、没有产出的,于是货币数量和物价上涨便被理解为了一因一果的线性关系。

如果摆脱感性中不可靠的直觉,我们不难找出一些异常样本——可口可乐、轿车、电脑、手机、电视机、一次性打火机、螺丝钉......几十年来,它们的价格为什么没有上涨?

人们最爱不释手的就是拿M2与GDP进行各种比较,当“放水”“货币超发”“通货膨胀”被不假思索地当做“常识”时,往往选择性地对那些在同样的时期、同样的货币环境下,价格没涨甚至下跌的商品视而不见。

物价似乎总在涨,劳动者竟然比国际金融资本更害怕廉价的货币太多——以至于成为木桶的长板(意味着更弱势的分配地位),有财兄一直觉得是奇怪的事情,在《择善固执》“凯恩斯与弗里德曼”文中,他就写过这样一段话:

金融资本俯瞰着大众对通胀永远的恐慌,顺水推舟——以抑制“通胀”为名的周期性加息和紧缩,让实业资本不堪重负,一次又一次地被收割。

货币瓶颈制约经济增速时,很多行业出现存量博弈的零和特征,各种矛盾凸显,当下似乎进入一个普遍感到焦虑和内卷的时期。

我们的股市为什么牛短熊长?初创期投机气氛过浓是原因之一,另一个原因是货币不足,企业之间竞争过度。凯恩斯所谓的“怕货”——商品堆积,价格战成了商品货币化中(获取稀缺货币)最重要的手段。而盈利稳定增长的好公司(打造有溢价能力的品牌)越少,一闪而过的“流星”越多,由这样的上市公司群体(虽然已经是社会各行业中的佼佼者)组成的市场,又如何能坚实地承载国民创造的财富?

货币不足也制约了产业升级和创新,阶层反而更容易固化。实体经济的艰难,又让就业市场不断承压。制造业挤出的劳动力,大量沉淀于快车、外卖等低门槛、愿景不明的行业。很多年轻人的收入不及退休的父母,“啃老”现象并不少见。

就业压力又一层层的传导下来,孩子们从幼儿园开始就不敢“输在起跑线”,小学毕业往往近半学生戴上了眼镜......

然而反思这场惨烈竞争的始作俑者,大众滞后的观念,恐怕也是其中之一。政府承债和基础货币不足导致货币投放过度依赖商业银行,而商业银行货币投放过度依赖抵押物的特点,导致这种投放路径极易卷入抵押物炒作,却总是难以流向实体经济。社会舆论对政府举债的反感是造成这种现象的一个重要原因。他们惊惶于百年前德国的超级通胀、念念不忘津巴布韦巨额纸币,出于本能地拒绝深思一步,物质匮乏时代和丰富时代主要矛盾一样吗?

《货币价值》的价值,在于明确地提出了“货币非中性”:货币是现代经济的“血液”、“润滑剂”和载体,在现代工业社会中,它往往是经济发展的最重要瓶颈,因此货币不仅有着自身价值,同时也是可以带来就业和产出的。当制约经济增长的一大要素——“货币”变得相对充裕时,中国经济仍然会有巨大的增量空间。

这本书就个人的阅读经验而言,经历了前期的爬坡(理论部分),第四章后会顺流而下,案例和现实经济环境分析更多,时时可以代入我们当下的具体问题,读来大受启发。

《货币价值》的靠后部分详细分析了美国1929年大萧条真正的原因,这个抽丝剥茧的工作,把阅读者带回那个本不该戛然而止的繁荣时代,又重新思考今天的中国经济走向,不由得会问:产能真的过剩了吗?中国人到了需求都满足的阶段吗?我们真的有能力定义“泡沫”吗?

经济学又和我们当下的现实生活密切相关——读完本书时,会发现所谓的“内卷”和由此而来的“躺平”,更像是伪命题,其实大可不至于此。

瓶颈出现时,是否真正发现问题所在、看得到增量和看不到增量,会分别往不同方向寻找解决方案。

前年看尤瓦尔.赫拉利的几本“简史”,看到令人感慨的几段话,我发到群里。人类的欲望和生产力,哪一个增加更快?有财兄的回复一如既往地犀利:

这边是“6亿人月收入不足1000元”(存在充足的劳动力供给和潜在的需求),另一边是实体企业艰难竞争(商品堆积),丰裕时代针对“公平和效率”的平衡可以有三种方式:

一、回到计划管制,统一安排生产和分配;(效率会渐失)

二、政府对“资本”和“富人”加大征税,对“劳动者”和“穷人”转移支付;(可能导致资本流出,以及富人和穷人一起躺平)

三、央行以国债为“锚”投放高基货币(央行货币中用于购买国债的部分),政府以市场主体的身份大量投放订单采购公共物品,运转货币(货币本身也是公共物品,政府责无旁贷),一方面增加社会保障能力,一方面让大量产出品和劳动力顺利地货币化,提升实体经济的盈利能力及就业。

第三种是有财兄提出的解题思路,书中写道:“研究宏观经济学的目的,就是要搞清政府与市场应该如何分工。因此宏观经济学的课题只有一个:把该交给市场的交给市场,同时政府必须承担起自己的责任。政府不应插手的地方横加干涉,固然会阻碍经济发展,但政府该管的不管,同样会使经济陷入停滞甚至崩溃。”货币自身也是一种公共物品,政府有义务满足市场的货币需求。

央行可以逐步切换基础货币的“锚”,用国债(本国赤字)替代美债(美国赤字)——“在信用货币体系下,货币的本质就是赤字,高基货币就是货币化的赤字,故而讨论是否应当赤字货币化,本身就是一个伪命题。政府赤字就是一切杠杆的起点,所唯一不同的,只不过是把这个杠杆的起点,架在本国政府的赤字之上,还是嫁接在美国政府的赤字之上。”

凯恩斯说:“困难不在于接受新思想,而在于摆脱旧思想。”八十多年后,改变观念仍然不是一件简单的事情:

而政府采购的公共物品,可以是用于社会托底的各类物质(比如疫苗),可以是基础设施(大城市的劳动时间都很值钱,看看国内各大城市的堵车状况,中国的基建哪里就饱和了呢),可以是高风险的创新业务(看不到盈利前景又极具社会价值,市场不愿意做,而政府风险承受能力最强)......当下可以有为的事太多了。

基于《货币价值》读后感,再回到翟东升《货币、权力与人》中“人民币国际化”这个问题,其实是为时过早。一方面我们自己还没学会“生产”货币,国内的货币远远不足;另一方面人民币的国际化,意味着中国需要成为净进口国,人民币才会在海外大量沉淀。

试图把这样的作品于此处大体呈现是不可能的,因为它的厚重广博(一位群友形容“文字能量密度太高”)。之前有财兄说他这本书要看上五遍以上才能看明白。我在看完两遍后,勉强抵达“普朗克的司机”这一站。

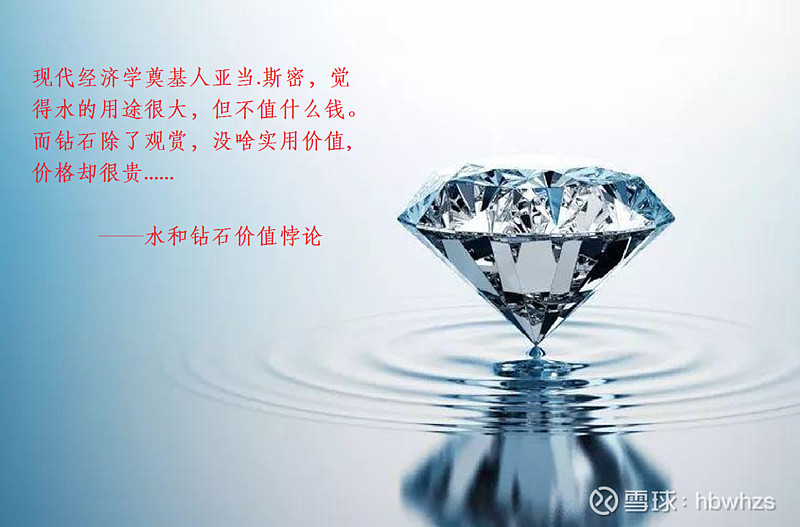

阅读中常常会发现一些章节、段落,解开我之前的迷惑和矛盾,比如“水和钻石价值悖论”:

有财兄觉得亚当斯密的困惑,在于把价值和价格混为一谈。价值由效用(效用来自欲望的满足,欲望即是需求)——决定;而决定价格的除了需求、还有供给。比如水,它虽有极高的价值,但因为供给很大,所以价格很低。钻石正好相反,因其供给受限而价格不菲。

如何看待房地产价格的上涨、日本土地经济的历史教训、市场经济下的公平和效率等等,这些被普遍关注的问题书中也有论及。凯恩斯的《通论》是不太容易读懂的书,但是读完《货币价值》,倒是可以返回去再试试。

有财兄极少使用数字图表,他说:“如果有人用高深莫测的高等数学模型去论证1+1=3,不太需要看懂那些模型,就能知道他们是骗子。”他向来藐视“权威”,观点从不落俗套,凭着超强的逻辑力步步推进,一路攻入古典经济学的深层堡垒——“传统经济学的理论基础就是市场有效和自我均衡,而闲置意味着市场的无效性和失衡,所以闲置问题在传统经济学研究之前,便已经以假设为手段排除在外了。”

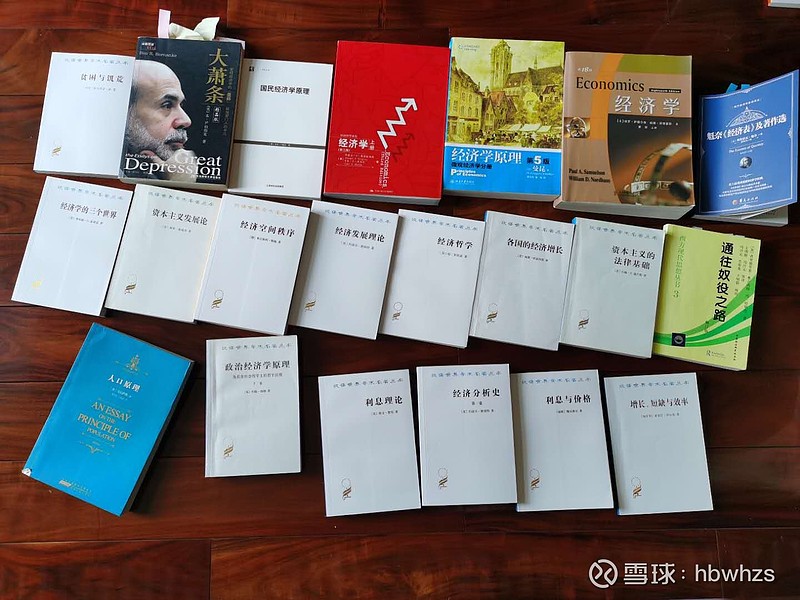

去年7月有财兄需要一些专业书的电子版便于检索,我让他把需要的书拍给我:

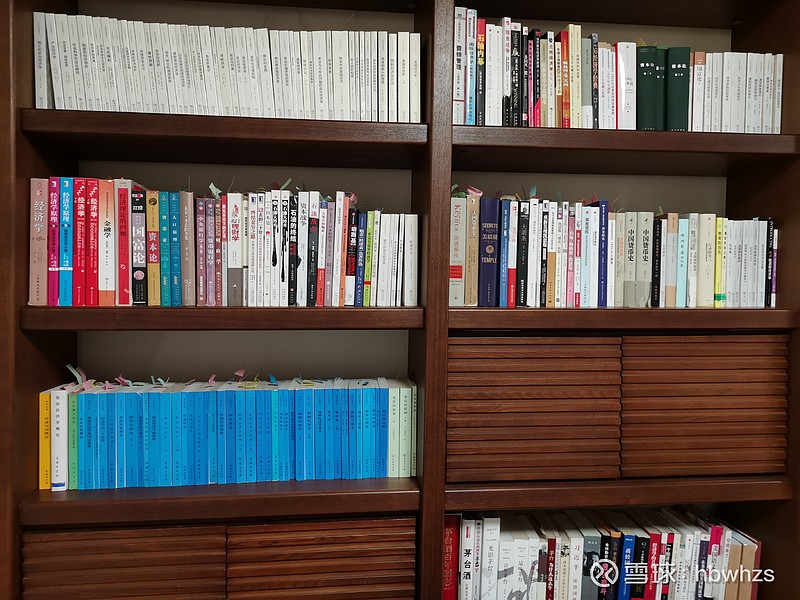

两个月前和一个朋友去北京,在有财兄家里看到书柜上那些专业书,多少还是令人惊叹,要下多少功夫才能啃下这些硬书?

《货币价值》提及上百部经济学著作,中西方先哲、社会学和经济学领域各派大家穿越时空、齐聚一堂,有财兄在其间穿针引线,让他们各抒己见,最后有财兄敲下了法槌——他清楚地知道那些人对在哪里、错在哪里。

在群里,有财兄曾说:“那些所谓经济理论专家,一些是主张照抄西方、全盘西化;一些是墨守成规,死守计划经济,而大多数则是满脑子计划经济思维,满嘴的照抄西方。我们改革开放只有短短的40年的历史,我们的那些顶级的经济学教授都是和美国人、英国人学习的经济学,要说服他们,首先要把西方经济学得比他们更精才行。”

在有财兄身上,我看到一个好的经济学者的自强和担当(同样地在马克思、凯恩斯和格雷厄姆的著作中也会感受到那种超越自身得失的悲悯),他从高中时代开始读《资本论》,以后在海南房地产“泡沫”中遭遇风浪,在券商、软件、地产、物流行业中历经各种挫折起落。他从最初的怀疑,到执着地苦苦求索,在他超越了一般职业投资者局限后,依然在经济学的领域不断思考,当看到大量需求远未满足,而闲置和失业又普遍存在时,他确信是某些地方出了问题,且一定存在解决之道。

(真心希望有更多的读者在看完后,对本书提出更多的质疑,无论争辩观点对错,终将有益于一些重要观念更大的突破。长期来看,我们的孩子们也会因此受益。对此我充满期待。)

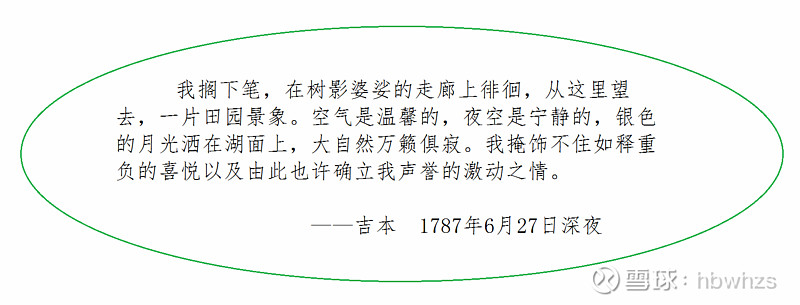

1764年,27岁的爱德华.吉本旅行到罗马,在古罗马废墟卡皮托山下,忽然听到神殿里赤脚僧的晚祷声,年轻的吉本首度决定为之前两千年最长的帝国写一段史。从1776年首卷上市,到1787年四~六卷出版,吉本历时十多年完成《罗马帝国衰亡史》,书的最后是这样一段话:

《货币价值》终于付梓,我替有财兄这样的师友完成一部重要的作品感到欣喜。想来有财兄此时的心情或与吉本类似。

附记:

●有财兄陪夫人逛街的时候,照例从不走心。嫂子常见他对着手机念念有词,以为他在和人通话,后来发现他在用语音输入。记入本书中的一些重要思考,很可能是在某个品牌专卖店边上抓下的灵感。

●有财兄原名范勃,本书第二作者范拓是有财兄的公子,目前在一所大学就读经济学专业。下一代孩子在这样的家庭语境中长大,认识起点比较高,不需要从头开始。同样面对山、石,西方人喜欢“西西弗斯”的故事,而中国人喜欢“愚公移山”的故事,一种面对困难的态度——不会因为自己这一代劳而无功、看不到结果而放弃努力和希望

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

货币ETF的投资价值在哪里?

货币ETF的投资价值在哪里?

-

最新整理:2026全年A股休市日历出炉!

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章