生猪养殖及牧原股份研究报告(一)

发布时间:2021-7-19 11:30阅读:314

一、前言

猪肉在中国是一个体量巨大、需求稳定的较好行业,而在这个行业里的集中度非常低,龙头大有集中空间。在这个行业中,牧原的成本是最低的。从大股东未减持且没有减持计划的情况来看,牧原财务报表具备基本可信度。牧原的战略是主要通过中国特色的精细化管理提高效率、降低死淘率,从而获取优势成本,再利用成本优势顺/逆周期扩张来提高集中度获得成长。目前来看,牧原的成长还没有到达尽头,但三到四年内可能会到达瓶颈上限。

二、生猪养殖业基本情况

1.生猪养殖市场规模大概在7亿头、万亿年销售额左右。2020年非瘟导致生猪价格翻两倍时,市场依然有5亿头左右的规模。必需消费品的弹性较低。

2.当前市场集中度很低,前10市占率在10%左右。牧原最大,大概市占率在3%-4%间。美国最大企业市占率为15%。预计牧原能做到10%左右的市占率,不会超过15%。

三、生猪养殖业业务流程&基础规律(大佬这部分就不用看了)

首先研究生猪养殖业经营流程,我们从这个过程里看能否发现生猪养殖业的一些基础规律。

生猪产业链本质就是让母猪生仔猪,把仔猪养大卖肉,再让母猪继续生,继续养仔猪的过程。

1.让母猪能一胎多生出小猪(PSY指标)、生出的小猪尽可能健康、小猪长大后的肉质优秀、肉量多、猪能尽量少吃但却多长肉,这个环节叫育种。

2.从母猪配种、妊娠、生小猪、养小猪等各个环节做好,让小猪尽可能不要死(很容易死)、用尽可能短的时间(比如猪种种原因不吃东西不长肉、浪费出栏时间)、尽可能少的饲料长出尽可能多的肉,在这个过程中大猪尽可能不要死(非常影响公斤成本),这个环节叫做育肥。

3.小猪养成了肥猪,肥猪要杀掉,分出各部分肉、猪下水等,并卖给批发商批发商再卖给农贸市场OR社区店等并最终卖给消费者,这个过程叫屠宰(及分销、零售)。

整个产业链大概的流程如上。产业链利润总体来说是微笑曲线,育种、零售最高,育肥、屠宰最低。具体数据待研究。本次主要研究育肥环节。

(一)育种

本次仅做简单介绍,有机会再做深入研究。我国主要的生产用母猪或者说二元种猪的构建模式是长白系和大约克夏系杂交出二元母猪后,再和杜洛克系进行杂交出三元商品猪(外三元),这样子的商品猪兼有三系料肉比、生产速度、出肉率的优势。

育种指的大概是通过测定后代二元母猪的优良性状,选出他们带有优良基因的父母辈,并将这些父母辈优先留种并配种,从而将优异性能的基因在基因库里散播开并留存,提高群体的遗传水平,从而持续培育具备稳定优质性能的种猪群体。

其中,性能测定包括生长性能测定、屠宰性能测定、肉质评定与繁殖性能测定,如达到目标体重日龄、屠宰率、肉质嫩度、产仔数等等。牧原的二元回交和温氏等其他龙头的育种到底做得如何、有啥差别待研究。

育种的终极指标可以看做能繁母猪年提供断奶仔猪数(PSY)这一指标。国际领先大概在30左右,而我国行业协会定点监测的规模养殖场年度平均 PSY 不到 23(10.5*2.2左右)。

(二)育肥(繁育)

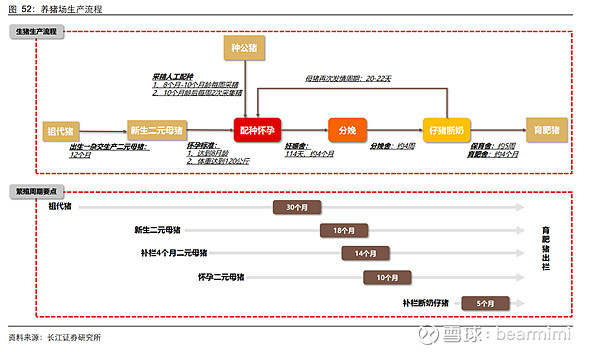

从公种猪与母种猪交配后就可以算作育肥环节(繁育)了。简单地说,母猪先进入发情期,发情期后就可以配种,配种之后(顺利的话)就怀上小猪,4个月后进入产仔环节。由于仔猪特别脆弱特别容易死,一死就拉高单位成本,所以要尽可能保证仔猪不死。这里就要在母猪产前做好护理、分娩接产时对仔猪进行处理(剪牙等)、产后为母猪补充营养快速恢复繁殖性能;同时在仔猪一生下来(哺乳期、未断奶,4周左右)就做好仔猪的监护和初乳喂食、断奶后的保育期(5周左右)做好离开母猪的恐惧仔猪照顾工作等。等保育结束、保育猪长到30公斤、基本没问题后就可以开始仔猪变标猪的育肥工作(4个月),这个阶段管理精细化要求相对哺乳期与保育期较低,故而集约养殖存在较强的规模效应。

育肥阶段就牵扯到了公司+农户模式、自繁自养模式和非洲猪瘟的防控。简单来说一种是自己育种自己育肥,另一种是自己育种、仔猪15-30公斤后育肥外包给农户,后一种成本较低但是可控度各方面也较低。这个对应到非洲猪瘟的防控上就存在不同的优劣度。这个我们后面再行介绍。

等育肥猪用4个月长到110-130公斤左右后就可以出栏、卖掉送往屠宰场了。但是养猪户处于猪肉价格等因素会考虑将这样的标猪(买下来)二次育肥,将其养成150公斤甚至是200公斤的大猪(成长速度大概是1天/公斤),但是到了这个时候就不得不出栏了,再喂也基本不会涨重了。

上述过程不断重复。等母猪连续产胎6-7次后,由于繁殖性能不断下滑,此批母猪将作为肉猪淘汰掉,同时企业将补充新的二元母猪。这里就能反映在能繁母猪存栏的数据上来看整体供应是边际宽松还是收紧。但是淘汰了母猪不是说马上就能变出新母猪来,企业得提前准备,包括提前选留一些尚未参加配种的母猪(后备母猪)、合理计划分配能繁母猪(产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪)的已产胎次比例、有计划地将淘汰母猪用作肉猪。那么从相应数据的变化上,也能看出整体供应的前瞻指标的边际变化趋势。

总的来说,上述流程里怀孕妊娠4个月、哺乳1个月、断奶保育1个月、育肥4个月、即从母猪怀孕生下仔猪并养成标猪出栏10个月;单独看,仔猪从出生到养成标猪出栏6个月。

生猪出栏后的环节就是屠宰&分割和分销&零售。屠宰大致是把毛猪(生猪)变成白条肉(一头猪一分为二以后的整片猪肉)或者后续再进行分割(白条肉割成前段肩—中段腰—后段臀或者割得更细),本质上是个初级代加工行业,赚取的是白条肉和毛猪之间的价差;但是以前由于有很多小屠宰场私下屠宰病猪死猪造成黑心肉流入市场,现在这块都是严格持证才能营业。值得注意的是,白条肉的价格弹性低于毛猪价格弹性,因此屠宰行业的毛利率与猪价反向变动,即猪价上涨时屠宰行业盈利能力下降、猪价下跌时屠宰行业盈利能力增强。

屠宰完毕向下游销售时,由于屠宰产能都会配备较大规模的冷冻库(且储藏成本很低),所以去向有可能是超额屠宰但下游暂时无法消化的白条肉先进冷冻库储存,剩下能消化的打入渠道。渠道可能会转手2-3次批发商,然后终端进入商超+批发市场(最大)、食品加工+餐饮门店、社区店&新零售等。一般来说下游以屠宰为中心,如果猪肉消费量高可能会进行生猪调运;但是现在由于非洲猪瘟,调猪可能变成调肉了,具体待深入研究。

以上即为猪产业链的全流程情况。从上面我们可以比较容易地总结出一些行业规律:

1.供需决定价格,而猪肉这种大众消费品,量的弹性远比不上价格的弹性(20年量下行28%,价格上涨2倍)。所以猪价上行期往往可以以价补量,通常也是相应企业业绩最好的时候。周期股的股价而言这一段就是主升浪。如果在价上行的时候某些企业的量还能上行(while行业量下行),那就牛逼爆了,情绪导致的股价叠加alpha能涨到天上去。

2.决定猪肉供应量的是当期出栏商品三元猪数量。决定当期商品猪出栏数量的是10个月以前的存栏能繁母猪数量及存栏能繁母猪质量(PSY&MSY)。倒过来说,当前能繁母猪数量&质量决定了10个月以后的商品出栏量;高质量母猪的补充决定了18个月以后的进一步的商品出栏量及相应企业的成本。这个我们会在后面的周期推演里做一个简单模拟。

3.但是由于参与养猪的以产业资本为主,大家对当下价格和未来价格都有合理预期;以及大家都知道当下或者说10个月以前的存量母猪数量;以及大家都知道价格弹性巨大。那么这里可能就会存在很多反身性的因素。我们也将在第V部分,以这个为基础,推演非瘟这轮猪周期的一些反身性情况,并预判下轮猪周期的一些可能性。

四、牧原情况简介

简单来说,牧原是自繁自养模式下成本最低的生猪养殖商之一。公司战略上,希望做到生产成本最低,从而在周期底部和顶部都可以进行财务合意的扩张,最终以量补价,做到周期型成长;资本市场运作上,董事长一直都从未减持过,应该目前也是没有减持需求,这给予财务报表基础的可信度。本部分内容首先对牧原的部分数据进行拆解,再对经营历程进行初步分析、股权结构等进行梳理,由此对养猪业的本质及牧原的比较优势做出总结。

(一)牧原的生产成本(完全成本)

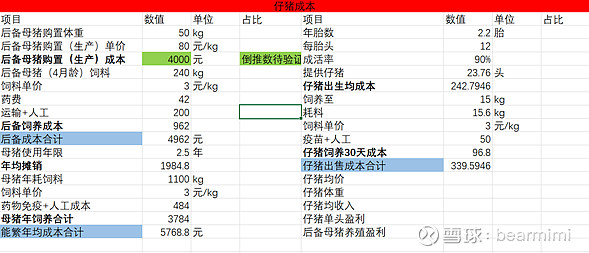

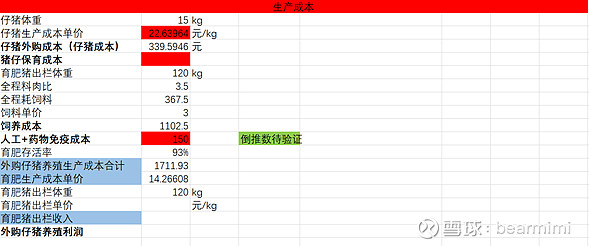

首先,需要界定什么是一头猪的完全成本。我们考虑一个简化的养猪生产流程,即育肥商的经营流程为:购买(生产)后备母猪—养到可以生育—生仔猪—把仔猪养大然后卖掉—母猪继续生仔猪继续养—直到6-7次后淘汰母猪,再买(生产)新的母猪继续生产。

那么可知,肉猪的成本分为三个部分:生产仔猪的成本(购买OR生产母猪的成本+养殖母猪的成本摊到每头小猪上,即仔猪成本)、育肥成本(把仔猪变成肥猪的成本,主要是营业成本里的饲料和人工。财报中营业成本里用在母猪身上的饲料和人工,摊到仔猪成本里)、三费成本(研发销售财务等,除此外再加上营业成本里的生产性折旧,再摊到每季度OR每年的肉猪或者每公斤猪肉里)。由于营业成本里包括了母猪和种猪这部分生物性生产资料的饲料人工折旧,所以如果全部摊到当年的出栏肉猪里,会把成本拉高(产能扩张期尤甚,刚修好的母猪圈+刚购入的母猪还未有出栏,但是营业成本已经有支出),这可能是直接根据财报营业成本推算单猪养殖成本与公司披露数有差别的原因。

不能说直接拿营业成本算出栏单头成本是错的,但全流程考虑,从excel表的角度来推算成本更为合适。当把excel数据的PSY、死淘率(育肥存活率)、育肥成本代入一些不同的数据(如非瘟期间行业表现/牧原表现),在其他量不变的情况下,很容易得到市面上大家传的一些成本数据。

当然验证牧原的倒推成本(后备母猪生产成本)是否与自身披露一致;再通过出栏数据等验证和生产成本与营业成本/出栏数是否勾稽一致;对友商也去做类似的验证(最后得出的倒推假设数大家应该差不多,因为这个行业在这些方面应该不会差太多,猪长一斤肉吃多少饲料谁家都应该一样),这个工作有待研究员完成。

先假设牧原及其他各家成本数据和我们的倒推数相一致,那么我们发现,影响养猪成本最大的几个因素,分别是:

1.仔猪成本里的种猪成本(后备母猪成本);

2.仔猪产胎数;

3.仔猪成活率(2.3.合成为PSY一个指标);

4.死淘率。

其中,边际影响最大的是育肥端存活率,大约6%左右的变动就能影响到1块钱左右的每公斤成本。仔猪产胎数下滑17%,成本端也就变动0.5元/公斤;仔猪存活率从90%下降到80%,也就影响0.3元/公斤的成本。

牧原之所以成本最低,是因为在非瘟前,牧原能做到96%左右的育肥存活率,而别家在90%左右(待查);非瘟后,牧原能做到90%的育肥存活率,别家只有85%左右(待查);而仔猪存活率+母猪生产每胎头数(牧原二元回交、别人都是三元回交了,性能差很多)的成本更加。从这个角度而言,即使不验证倒推数,也能直观地感受到牧原的成本优势何来。

进一步分析,影响死淘率+仔猪成活率的(特别是非瘟之后),本质还是猪舍条件和养猪模式,其次就是管理。理论上说,高标准猪舍+自繁自养流水席操作+牧原的管理(后面展开),可以使得牧原存活率比别家更高;虽然自繁自养猪圈建设成本更高(1300-1500元每头产能,普通模式可能减半)、制造成本里摊的折旧更多,但是单位人员配对养猪数量增加,头均人工成本减少,在一定规模前规模经济效应大于折旧摊销,这进一步降低了成本。非瘟之后,高标准猪舍+自繁自养的封闭式管理管控上的优势更是明显,使得牧原的头均成本比别人要低1000元/头(待查),这是这轮猪周期牧原崛起而别人水深火热的根本原因。

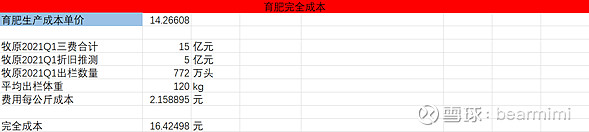

同样地,牧原由于这一年规模上得过快,很多新猪场安排的厂长都是刚入职的大学生,经验技术不到位,使得2021以来牧原死淘率明显上升(牧原老猪场能做到98%的存活率,新猪场可能只到90%左右),从而使得成本上升很快。牧原想要用一年的时间,让老厂长传帮带新厂长,把生产效率提上去,将完全成本从16降到14,就是想要深耕细作、精细化管理,踏踏实实养猪。这个从逻辑上观察是自恰的。

有趣的是,初步观察,目前温正新的养殖完全成本在21元/kg左右(育肥端完全成本,是加上了仔猪成本还是去除了仔猪成本的存疑),是因为仔猪成本+死淘率双高。仔猪成本高,可能不仅仅是由于自己生产的仔猪成本高,还有一个可能的原因是2020Q4非瘟疫情复发,导致母猪产能去化严重。而温正新的育肥产能不想闲置、且大家预期生猪价格应该还能维持跌得没那么快(别人也是),所以大家都在抢仔猪,把仔猪的市场价格炒到偏离合理利润的程度。

牧原由于自繁自养仔猪自由,除了一部分仔猪留给自己育肥,还有一部分仔猪直接出售,赚了这个情绪的钱(当然结果是影响后续出栏,本质是把利润在仔猪这个环节兑现,平滑了周期风险);其他人一起抢仔猪,结果生猪价格没维持住,相当于在周期顶部加杠杆,那么周期一下行,等到出栏时那就是成倍的亏了。

现在,养猪热潮在消退,猪仔价格在退烧,同时非瘟防控水平全行业都在提升,那么猪仔成本一定会下降,牧原的非瘟优势这一块可能会和温正新逐渐拉平,仔猪变得只比温正新低一点点;育肥端的非瘟优势也逐渐会下去,但是猪舍、模式和管理的优势还在,育肥成本可能能做到比温正新稍低。即当猪周期过去,牧原可能能比其他同行低1-2块钱的成本,成为一个优秀的养猪大户;但是卓然出群的状况可能不会再出现。

牧原的经营历程复盘、股权结构等梳理由研究员进行补完。

(二)从管理角度看生猪养殖业的本质

上面我们提到,牧原由于这一年规模上得过快,很多新猪场安排的厂长都是刚入职的大学生,经验技术不到位,使得死淘率明显上升(牧原老猪场能做到98%的存活率,新猪场可能只到90%左右),从而成本上升很快。牧原计划在今年,用各种手段让老厂长传帮带新厂长,把生产效率提上去,将完全成本从16降到14,就是想要深耕细作、精细化管理,踏踏实实养猪。

这其实暗含了一个逻辑,即养猪业某种意义上是一种物业管理业,没什么技术含量、没什么科技含量、有的仅仅是一套繁杂体系、多专业方向、日积月累的经验性质的工作手册,需要的是人的经验的积累和管理的协同。技术或者科技的运用当然能赋能(比如物业业的监控、摄像头等等),但本质还是人的繁琐操作。

当然养猪专精于一个方向、待遇高于平均,所以人员流动没有物业业那么频繁,继而经验可以有效积累从而提升效率,但这个行业,谁能尽可能地标准化工作流程、沉淀队伍经验积累,发挥好中国特色(或者后发国家特色)的工程式精细化管理,谁就能获得比较优势。

能否验证这个逻辑?

看看养猪业的整个流程,大致是在养猪场所里:

按照猪的整个生命流程,做好配种,母猪产前护理、分娩接产与产后护理(母猪用药、饲料配料、仔猪断脐、剪牙、断尾、去势、辅助哺乳、主动寄养、保温箱、滴鼻免疫、防挤压),保育(温控、保健、饲料适口、疫病防控),育肥等一系列工作。

初步感觉是谁都能做,但有无数多细节需要注意,谁能注意得好,谁的死淘率就低继而成本就有优势。规模到一定程度时,保持管理精细化精度可能就更加困难、更加是个技术活,这个可能和餐饮行业的口味品控是一致的(一定规模后非常困难,只能充分传帮带这样)。上述类物业管理的逻辑得到初步验证。

从这个角度来说,养猪业很有可能是一个规模不经济的行业,上到一定规模后就存在规模越大反而成本越高的情况;但是,理论上来说,自繁自养工业化流水生产比起公司+农户模式,更容易达到规模(相对)经济。另一方面,有说法认为牧原本身管理优秀,制度导致了在养猪这么一个类物业业里,它的规模上去了、但管理精细化依然没有下滑太厉害,充分发挥了后发展国家式的从工程角度精耕细作管理中要效率的优势。这个也有待研究员验证(也有研报在讨论养猪到底是规模经济还是规模不经济,研究员需要做后续阅读)。

如果上述论断为真,那么在我国发展到当今阶段,从环保、监管便利性及供给侧改革的角度来说,是一定要实现农业包括生猪生产规模化、现代化的;但规模化又容易导致规模不经济。那么牧原可能就会是这么一个符合时代需要、完成行业集中、同时自己也获得成长收益的公司。

上面是一个粗浅的推断。进一步的验证(是否养猪和物业管理很像?)以及牧原是否相比其他企业物业管理做得更好,就需要咨询专家及做同行、上下游调研口碑了(待研究员调研)。

(三)牧原的高速扩张

牧原除去成本优势(待进一步验证)外,还有一个特点是迅速扩张。2013-2019 年牧原资本开支从 6.6 亿增长到 131.2 亿,年复合增速达 65%,居行业首位。2013年-2019年,牧原股份生产性生物资产复合增速达64%,居行业第二,在建工程复合增速达74%,固定资产复合增速为 56%,居行业第一。在猪价低迷的 2014 和 2018 年时期,公司也仍然继续进行逆周期扩张,资本开支分别达 7.3 亿和 50.5 亿,同比增幅分别达到 12%和-20%,在建工程增速分别达102%和146%。

券商认为,牧原能实现资本开支快于同行的主要原因在于公司合理利用金融工具持续进行融资用以建设生猪养殖产能,且经营方面由于成本优势也持续实现盈利,资产负债率保持在相对合理水平。公司上市以来累计募资金额达 501 亿元,居于行业首位,2014 年以来累计盈利也达 330 亿元(截至 2020 年 3 季度),仅次于温氏股份。

换句话说,就是牧原通过股权和债权杠杆在快速地上产能、实现市场份额集中,且在这个过程中成本保持很好(别家扩产能时成本上升很快,实现了规模不经济)、一直属于行业最低水准;而每轮猪周期、生猪销售最低价大概也只是到了比行业最低成本低2块钱的程度,就不再下跌,所以牧原顺利地做到扩大而没有出现财务风险。

但这里有一个隐忧。在2018年牧原依然选择逆周期扩张(具体是债权还是股权待验证),还是存在财务风险的。参考别国别行业经验,逆周期扩张成的固然把别人都干趴了只剩自己,但是没成的就把自己一把败完。从结果来看,这一年及随后的一年非瘟导致猪价大幅上涨,让牧原顺利地消化了快速扩张的成本和风险,但这种赌博的存在还是让人有点担忧。

但另一方面,如果牧原的扩张,是因为18年年初就看到了非瘟的风险和机遇、对自繁自养模式防控的信心、对自己成本控制也有把握、兼之2014年逆周期成功扩张积累了经验,且在这一轮扩张后稳健经营慢慢消化成果而不是像恒大那样对杠杆产生了路径依赖,那么这反而是企业优质的表现。这一点有待研究员对牧原2014年及2018年的逆周期扩张历程、包括决策依据等(应该有电话会解释说明)进行全面复盘。

综上所述,牧原这个公司,在养猪业可能有两大优势。

一个是成本优势,即牧原的成本不一定比散户OR小规模养殖户低,但是一定比规模化的对手低,在别人规模不经济的同时实现自己的规模(相对)经济;而从国家的角度环保和供给侧改革是一定会推行的,这就给了牧原以比较优势以顺利扩张。而牧原相对规模化对手的成本优势,可能一是来源于自繁自养这种模式到达一定规模后,效率的确比公司+农户模式要高;二是牧原本身管理优秀,制度导致了在养猪这么一个类物业业里,规模上去了管理精细化依然没有下滑太厉害,充分发挥了后发展国家式的从工程角度精耕细作管理中要效率的优势(待研究员验证)。

第二个是扩张优势。有了成本优势就可以在周期顶部和底部都比别人更从容地扩张,扩张就带来成长,成长带来市值提升。

五、非瘟猪周期及牧原复盘

接下来对非瘟以来本轮猪周期情况进行复盘。

从这个角度开始入手:猪周期开始变化,一定是从能繁母猪存栏开始变化的。供给源头少了,10个月以后的生猪出栏就会少。这个指标包括两个方面,一个是数量,这个很直观;其次是质量,比如这轮猪周期由于价格上涨迅速,能繁母猪存栏大量死亡后,企业采取三元回交等方式对存栏母猪进行补栏(补栏时间:4+4+4=12个月?),这种母猪PSY指标相当差,等于变相提升了猪肉的仔猪成本(当然,对总成本的增加没有原来想象的那么大)。

进一步看,能繁母猪存栏决定远期供给(及预期),生猪存栏决定中近期供给(及预期)。如果母猪减少的同时存栏生猪也大量减少,那么远近期的供给都预期有问题,那么价格可能就会有突飞猛进的增长。

那么大概逻辑链条就应该是:能繁母猪减少(数量+质量)—10个月内生猪存栏减少—10个月后当期生猪出栏减少—生猪价格上涨,上行周期开始—仔猪育肥&二次育肥有利可图,市场开始变热,仔猪价格上涨(仔猪市价可能溢价,时点也有可能提前),育肥猪压栏进一步提振生猪价格—国家出手鼓励新增生猪产能、批地批环保甚至城投公司开始投养猪—能繁母猪存栏增加,用以产出仔猪—10个月内生猪存栏增加—10个月后当期生猪出栏增加—生猪价格开始&持续缓慢下跌—下行周期初期大家会观望+压栏,赌价格降得没那么快—价格继续下跌—观望的育肥农终于挺不住(压栏压不住了)集中出栏、生猪价格急速下杀—仔猪育肥&二次育肥亏死,仔猪价格下跌(仔猪市价可能折价,时点也有可能提前)—行业低迷不见起色,猪农终于不赌周期反转开始杀能繁母猪—能繁母猪存栏减少,新一轮猪周期开始。

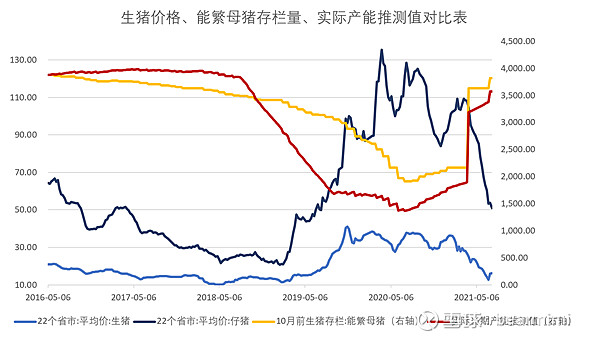

这里面本质还是在供给和价格。于是我们使用生猪价格、仔猪价格、能繁母猪存栏、能繁母猪MSY等指标做了一个excel图表,初步判断10个月前能繁数量和10个月后的猪肉价格是否存在负向变动相关关系:

首先发现16年-18年,能繁母猪数量在下降的同时,生猪的价格也在下降,这与我们的假设不符。

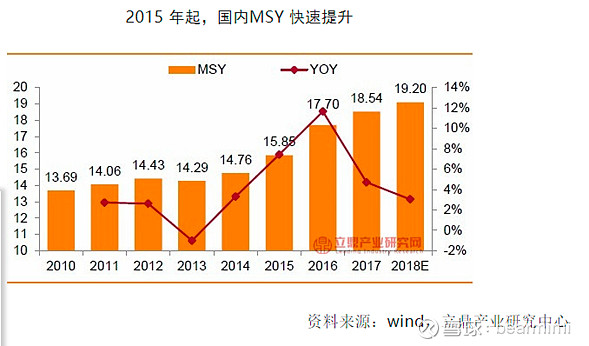

但我们知道,从2015年起,我国猪企由于养殖水平的提高,PSY、MSY等指标不断提升,即一头母猪每年能提供的生猪数或者猪肉量是提升的,那么同样多的猪肉需求量可能只需要更少的能繁母猪就能足量提供产能。按照某报告所给的非瘟前MSY数:

假定MSY从2018年8月(非瘟正式爆发时刻)开始下降一直到2019年9月(非瘟最剧烈时刻),之后缓慢回升、但只回升到非瘟前的85%;将能繁母猪数量乘以一个如此测算出来的MSY变化系数,得到模拟实际产能,再次进行比较:

那么很容易观察到,

1.生猪及仔猪价格大致和10个月前的有效产能值成反比,规律还是有效的;

2.仔猪价格和生猪价格基本同涨同跌,没有时差。原来猜测的仔猪价格会先反映等等猜想不存在。某种意义上仔猪是生猪的当期期货价;

3.仔猪价格的弹性比生猪要大。生猪最多跌1/3,仔猪跌了50%-60%。可以说投机属性更大;

4.目前来看,猪周期已经到了仔猪价格逐渐往成本线逼近(牧原的仔猪成本为22元/公斤),应该属于倒数第II阶段的中期;有传闻说5月起已经有养殖户不仅杀低效的三元母猪,也开始杀二元母猪了,那么倒数第I阶段可能也已经慢慢进入开始阶段。什么时候从公开数据观测到能繁母猪的绝对数量下滑,再过10个月,可能就是猪价的底部。当然,相应公司的股价可能在此之前提前见底。现在需要密切观察能繁母猪数据作为前瞻指标。

再对本轮猪周期情况做一个复盘。这需要对非洲猪瘟的源起、初步治理的时间点、初步压下去的时间点、再次爆发的时间点、再次压下去的时间点;对照相应时刻能繁母猪数量、生猪价格做复盘(行业复盘);以及相应企业做出某些决策的时间点、解释为何如此决策的电话会进行复盘(公司复盘)。

比如:

2017年9月,中国解除俄罗斯部分地区口蹄疫禁令,允许相关产品入境。

2018年9月,中国正式爆发非瘟疫情。分子流行病学研究表明,传入我国的非洲猪瘟病毒属基因Ⅱ型,与格鲁吉亚、俄罗斯、波兰公布的毒株全基因组序列同源性为99.95%左右。

那么在2018年上半年,应该全国会有偶发的非洲猪瘟案例。牧原2018年的逆周期扩张决策有可能和对非洲猪瘟的预判有关。

…

2020年Q4,在产能已经基本恢复、即将有产出的时候出现的非瘟传闻,说猪死了一大片。这里可能就存在反身性的演绎。具体情况待调研。

研究员需要按照这个范式,对本轮疫情做一个全盘复盘。

六、总结

生猪养殖是个很有意思的行业,牧原是个值得关注的公司。待研究员补全深度报告。

注:需要研究员补充工作:

1.验证牧原的倒推成本是否与自身披露一致;再通过出栏数据等验证和营业成本是否勾稽一致;友商做类似验证。

2.牧原的经营历程复盘、股权结构梳理、财务指标与友商的对比。

3.养猪是否和物业管理很像;牧原的管理是否比同行优秀;咨询专家及做同行、上下游的调研。

4.复盘2014年及2018年行业状况及牧原逆周期扩张的历程,包括听完期间的电话会议。

5.养猪到底是规模经济还是规模不经济。

P.S.本人相关利益实体持有牧原股份股票,不排除未来48小时内进行交易

低佣股票开户V:442557803

低佣股票开户V:442557803

低佣股票开户V:442557803

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-

最新整理:2026全年A股休市日历出炉!

2025-12-29 14:22

2025-12-29 14:22

-

2026年元旦假期国债逆回购理财怎么做?(附3天假期躺赚11天利息攻略)

2025-12-29 14:22

2025-12-29 14:22

-

2026年A股投资参考:16家券商共识下的机会与布局

2025-12-29 14:22

2025-12-29 14:22

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章