解构中国科传——世界上最聪明的人打造的朝阳

发布时间:2021-4-20 10:20阅读:492

投资逻辑:

1,严重低估。公司2017年1月上市,CAGR保持10%-15%,股价却3年多未变。

2,有认知差。是朝阳而非夕阳,护城河深厚,不同于传统出版业。

3,对比海外巨头,远期可展望性强。

4,有潜在1.8倍升值空间。2023年合理估值220亿+,现在市值仅80亿。

本文将重点围绕以上几点来论述,力求精简,论点后附数据供探究。

一、中国科传总览

1,历史沿革

中国科传历史悠久,出身显赫。前身是大名鼎鼎的龙门书局,其诞生于1930年,是北洋政府时期思想大解放的产物。

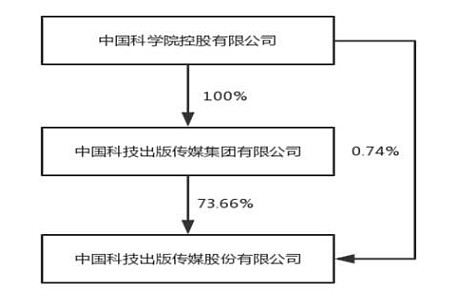

后经过一系列改革转制,现在的中国科传是中国科学院的亲儿子,截止2021年4月,共持股74.4%,因被政策和经营约束,无减持风险。

股权结构如下:

另两个股东人民邮电出版社有限公司和电子工业出版社有限公司分别持有中国科传均为3.72%股份.这两个也是国字头股东,减持可能性很小,实际在外流通股不足20%。

在特殊身份加持下,其出版物承载了我国众多顶级学者的科研成果,学者包括华罗庚、钱学森、陈景润、袁隆平、屠呦呦等等。

2,公司是做什么的?

共有三大主营业务:卖图书、卖期刊以及倒卖进口图书。

(另外还有很小的信息数据服务,体量较小我们暂时忽略。)

3,有没有壁垒?

三大主营业务每个都有深厚壁垒,主要原因还是在于其特殊地位、资质垄断以及行业特性。我们逐一来看:

1)图书业务。

2019年,图书业务营收11.8亿,占总营收比例为47.7%,是科传的基本盘。

公司的图书是专业出版物,与主做教育出版的比如中南传媒,以及做大众出版的比如中信出版都有不同。

专业出版是个啥?

图书业务细分为两块:

第一块是科技高教类,占图书业务的三分之二以上。

该业务大体可称为STM出版(此外还有教育E和人文社科H),简单说就是编制大学教材教辅和科技类专业读物,面向专业技术人才,主要卖给高校、图书馆、科研机构。

这些专著类图书为“小众市场、高定价”,客户对价格不敏感,需求刚性,比如大学生很少抱怨课本费贵,科研工作者订购图书最终可能是公家买单,更有相当比例是馆配,即海内外图书馆要求配备一定比例的相关书籍著作。

第二块是中小学文化教育类,约占图书业务不足三分之一。

该项多是小学教材教辅类,主要以零售为主。

公司年报有表述:“近年来,随着中小学教材招投标改革的全面铺开,中小学教材出版、发行的区域封锁、条块分割的现状将逐步被打破"。因此该项壁垒不如科技高教类高。

综上,科传的图书业务有深厚的壁垒。

数据支持这个结论吗?

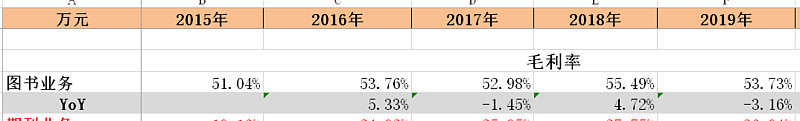

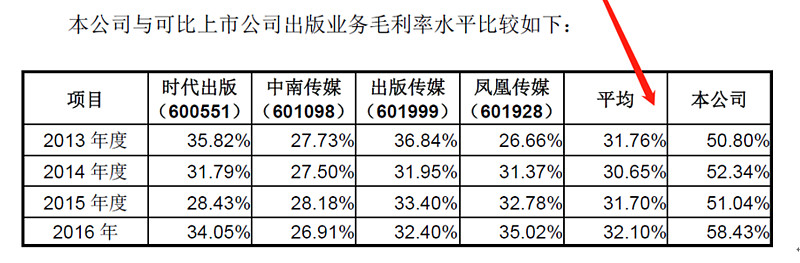

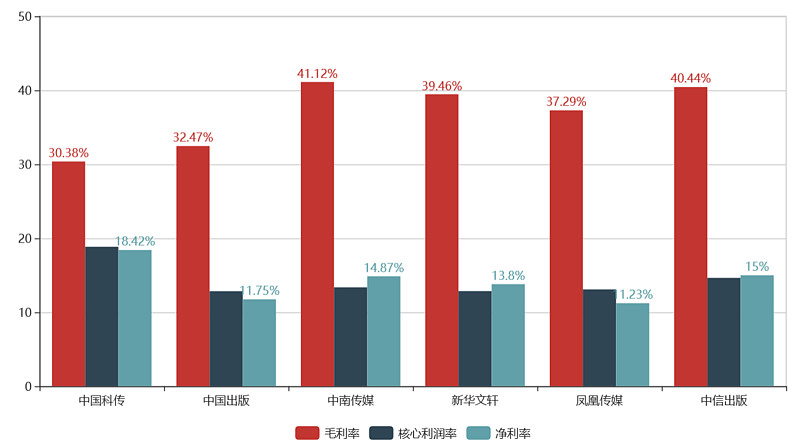

最好的考察方式是看毛利率,科传的图书业务毛利率常年维持在50%以上,但是几乎所有出版公司的毛利率都在30%出头。

(近年同业毛利率后文有对比。)

2)期刊业务。

2019年期刊业务营收1.1亿,占总营收比例为4.5%。

此处期刊是指学术期刊,是公司最有看点的地方。

对于一些学术期刊或者学术会议,是作者付费模式。作者投稿后如要发表,期刊方会收取论文处理费 (article processing charge, APC)。

即科研工作者写论文,投稿到相关杂志,经由一群科研同行组成的评委会评审通过后(同行评议机制)发表。别人如果想学习、引用,好,请交钱订阅。

(目前也存在免费投稿的期刊,但是获取收费;或者免费获取的期刊,比如巨型期刊OAMJ(Open AccessOAMJ),但是投稿收费。)

细品下来,这是B站,抖音这些PUCG模式的师祖爷——学术期刊的两头吃模式已经在二战后就存在了,如今电子化后,相当于一个SaaS平台。

为什么这种模式可以存在?

一般硕士往上的教育,要求发论文必须到达一定级别和数量才能毕业;此外科研人士必须发文才能向世界展示自己(的科研成果),垫高自己的地位。(比如去年yq期间某高姓院士极具争议的行为。)

一篇核心期刊的APC费用至少1-2万,贵不要紧,单位一般给报销,职称还有大用处。

不过,论文是否发表取决于评委,即同行评审。中国科传的厉害之处在于,他不但掌握着我国的顶级期刊,还牢牢把控着我国的学术大牛,这就是为什么这个业务是刚需,垄断,同时也是为什么我们一定要发展自己的期刊。

怎么个把控法?公司年报中有表述:

在本公司的作译者中,两院院士有800余位,一些杰出的科学家(如陈省身、丘成桐、钱学森、华罗庚等),甚至一些境外著名科学家,都把重要学术著作交由本公司出版。《中国科学》和《科学通报》作为国内重要的学术交流平台,通过院士平台办刊,集聚一大批优秀且具有国际水平的编委和作者群。

(更多干货在后文论证其成长性时表述。)

3)图书进口业务

2019年图书进口营收11.6亿,占总营收比例为47%,体量与图书业务相当,但利润差十万八千里。

图书进口很简单,就是做国外图书的二道贩子,把国外科研著作引进到中国学术单位。

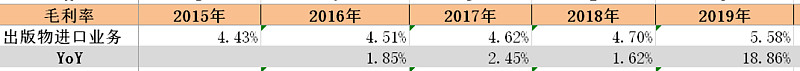

图书进口虽然需要资质,但是现在在慢慢放开,竞争也日渐激烈。因此科传的图书进口业务虽然毛利率在稳步提升,但2019年也仅仅只有5.5%。毛利率趋势如下:

部分原因在于上游太强势,都是国际出版巨头,比如爱思唯尔,斯普林格, iGroup Asia Pacific Limited,Wiley 和Taylor&Francis等。

体现在报表中就是科传前五大供应商占比过于集中(2019年为42%),其实这样一看是没有风险的。

目前来看该部分是科传的“包袱”,毛利润才6000多万,算上费用可能净利润要亏损。

个人猜测是为了IPO而做大体量才装入上市公司的。

(这是图书进口,至于出口也有,但是仅不足1000万体量,暂时不关注。)

好了,现在大家对科传的业务应该有个大体印象了,往下看看科传如何低估:

二,为什么说科传低估:

考察科传的低估我们不用利润表,什么PE,PB,DCF,只用最原始简单办法算笔账

翻阅科传的资产负债表,有如下事实:

(为了简便只以现金举例,理财等会在后文一并计算进去)

2019年有38亿现金及现金等价物,其中:5亿来自于ipo(上市融了9亿后陆续分红共4亿);10亿来自于上下游占款。那么依靠历年经营赚取的现金为38-15=23亿。

公司于2017年1月上市,我们看2016年资产负债表:

现金为:19.3亿,5.8亿来自于上下游占款,依靠经营赚取的现金为13.5亿。

结论如下:

简单比较2019年与2016年:净赚得现金9.5亿+理财1.5亿+共11亿左右,

另无形资产(含商誉)2019比2016多了1亿左右(其中7000万商誉来自于2019年收购法国EDP。)

固定资产+在建工程为3亿左右,几乎未变动。

存货由4亿变为6亿。

也即2017-2019三年来,公司共赚得11+1+2=14亿的高含金量资产。年均近5亿。

为什么说按计算器低估呢?

目前公司市值80亿(2021.4.16),净现金40亿。有息负债可忽略,业务永续几无竞争。

它不同于中国移动等运营商,虽然都是永续增长,但科传生产经营不需要什么资本开支;

也不同于万科,中国建筑等高杠杆周期股,他没杠杆,也没周期;

也不同于招商银行,平安保险等金融股,可能一次危机减计就把几年利润赔回去,搞不好还要破产,而毛衣战等乱世反而更利于科传。

举个极端例子:举债80亿私有化中国科传,不考虑成长性,马上用公司的账上的资金还上40亿,然后得到一家可以年赚5亿的公司。这样剩下40亿最多8年就可以完全归还,白白赚一个撑着我国科研门面的百年企业。

最重要的是,公司并非无成长,近年来营收和利润CAGR10%+,由于公司账上钱太多了,为剔除利息影响,我们用毛利润呈现,见图:

可见公司绝非一个失去成长性的传统夕阳行业。(2019年有收购法国EDP并表因素)

同时,我们可以看到,公司资产极轻,销管费率低(好吧,后面你会看到),不但没有应收问题,还可以占用上下游资金。

三,公司成长路径

如果一家公司失去成长性,绝不能因为低估去买它。

科传的成长我分为两步看,

一步是保持现有的10%增长:

公司图书业务是基本盘,随着大学扩招,接受高等教育人数增多而稳步发展。

最大看点当然是期刊业务,下面就期刊业务展开分析。

1,利润来源于降本,降本来源于电子化:

下图是近年来图书和期刊业务生产量同比变动,其中图书业务随着营收增长而同步增长,因为不管电子书多么普及,教材还是得用纸质的。

但是期刊就未必了。可以看到期刊的生产量是稳步下降的,就是用电子期刊取代了纸质期刊。

公司年报有如下表述:“期刊业务由于电子刊阅读更为便捷,读者的阅读习惯逐渐发生改变,图书馆采购期刊也由纸本转向电子刊和数据库。”

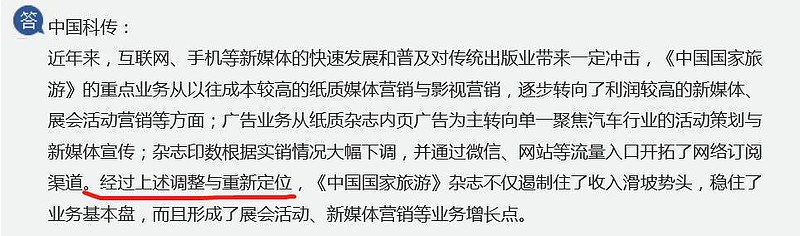

我们以《中国国家旅游》杂志为例,2016年发行量订阅和零售分别为38、23万份,营收701万;2017年发行量6、11万份,营收701万;2018年发行量0.54、7.4万份,营收616万。为何销量有大幅下滑,但为何营收还有快速增长呢?

公司解释是由纸质刊物转向新媒体。:

此外,电子化也利于打破期刊篇幅限制,上刊量会提高,在APC模式下,收入也会提高。

成本下降了吗?

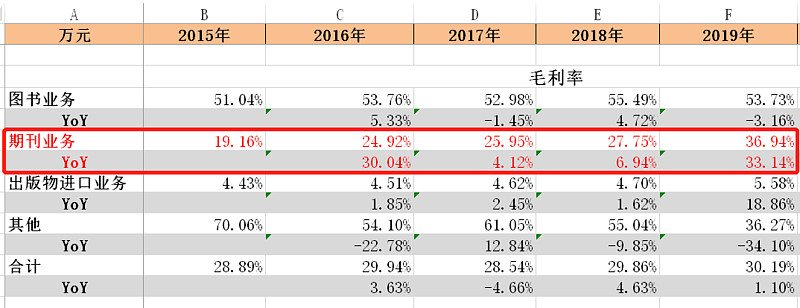

关注红框中期刊的毛利率,一直在稳步上升:

(再次重申2019年有收购EDP影响)

2,利润来源于期刊提价,补量

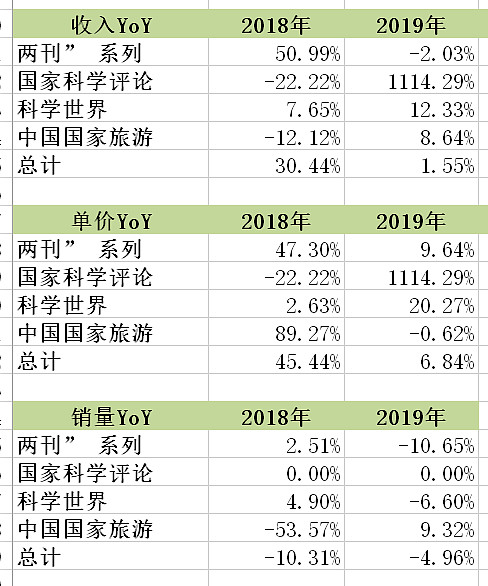

我们统计了《“两刊” 系列》 、《国家科学评论》 、《科学世界》 、《中国国家旅游》 这四类期刊的总销售额,销量和单价,发现如下事实:

首先,2017-2019年,这四类期刊占全部期刊的营收比例分别为41%,53%,37%,考虑到19年的收购法国EDP因素,基本这四类刊物占比在一半左右,视其为主要刊物。

其次,四类刊物的平均单价在提高,特别是《“两刊” 系列》的平均售价在2018年由294元提高到432元一份,以及巨nb的《国家科学评论》在2019年由35元提高到425元一份。

但是我们发现,杂志的订阅量有增有减,特别是《国家科学评论》只有区区200份订阅量。

不过在学习了国家进来的政策导向以及战略意图后,有理由相信期刊发文量和订阅量会逐步增加。

摘取部分相关政策:

2016年5月,在第七届学部主席团第二十次会议最终决定:“从2019年起,要求院士候选人10篇代表性著作中,至少应有1篇在‘两刊’或其他中国优秀期刊上发表。”

2020年2月,科技部《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》提出,对基础研究类科技活动推行论文评价代表作制度,其中国内科技期刊论文原则上不少于1/3。鼓励财政资金资助的论文在高质量国内科技期刊发表。

简单测算:

为什么要强制?因为国内期刊“肥水外流”严重:

据查,2017年中国学者累计在14,470种SCI期刊上发表了461,639篇论文,以及跃居世界第二。这还仅仅是SCI一种索引,据统计,中国学者一年发文量在70万以上(大部分为低质量论文)。

每年贡献的APC费用约30亿元,然后版权还是人家的,我们的学术机构只能再花十几亿买回来一个使用权。

至此,我们有理由相信,往后中国科研工作者会增加自有期刊发刊量,可以简单做个测算:

据SCI数据库统计,2018年收录的中国论文中,国际合作产生的论文为11.08万篇,比2017年增加1.34万篇。其中,中国作者为第一作者的国际合著论文共计76622篇。其中有80%+发表在国外期刊上,大约5万篇左右。

但是SCI论文只是卓越论文的一种。(卓越论文可以简单理解为国家认可的高质量论文)

2018年中国卓越科技论文共计31.59万篇,比2017年增加12.4%,其中卓越国际科技论文14.45万篇,卓越国内科技论文17.15万篇。(但是很可惜没有找到2019年以后卓越论文发表情况。)

我们假设国际卓越论文2018年-2021年延续12.4%的增量(取10%),则2021年卓越国际科技论文数量为14万x1.1的3次方幂=18.6万篇。

假设18.6万篇有3%转到本土发表,就可以增加约5000篇。

而一篇APC费用1800美元,约合12000人民币,如果是OA论文,则费用在3000美元,25000人民币。我们保守取12000万一篇。

算下来年增量共12000X5000=6千万的营收,对应净利润约2000万,科传年利润4亿左右,这块就可以带来5%的增量。

(具体数量和费用还请专家指点。)

以上是年增10%的推演,再往上就需要配合大战略了:

3,多措并举做大做强国内期刊,经费回流

经统计,我国近十年因科技论文发表而流失共300亿人民币。

表面上看这是“重洋轻中”,实际上是国外论文SCI影响因子高,期刊影响因子与出版规模呈较为明显的正相关性。

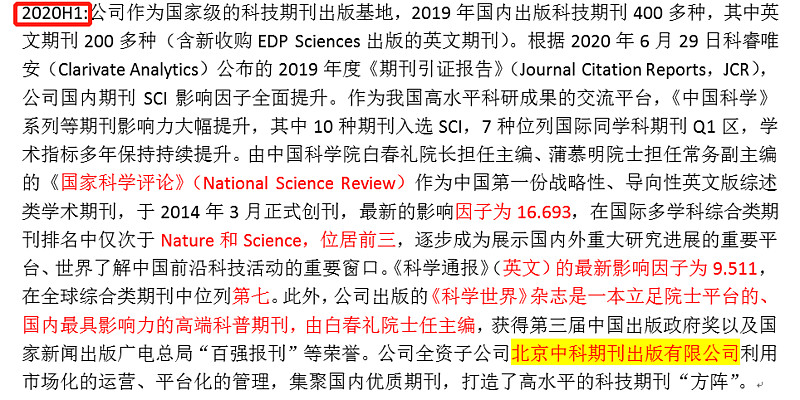

于是中国科传旗下的数种期刊已经在SCI影响因子上发力。吹牛时间又到了:

但是即便这样我们也未必能吸引国外的论文,所以无奈之下,我们只能“借船出海”,例如:

影响因子高达17.848的CELL RESEARCH(细胞研究)为例,这是一本由中国科学院上海生命科学研究院主管的期刊,然而其出版和发行却借助英国的Nature出版集团(NPG)。

(收购法国EDP则是“买船出海”,这部分我们放在下一节单独讲。)

最后一步就是“造船出海”,把自己做大做强。

战略性方针讲的差不多了,具体怎么落地?

1)打造巨型OA(OAMJ)

目前我国在巨型OA领域还处于空白阶段。

而对比海外OAMJ,代表性期刊是Frontier旗下的Frontiers in Microbiology和Nature出版集团主办的Scientific Reports等。

Scientific Reports的年载文量由2013年的2,553篇上升至2015年的10,938篇,并于2017年首次超过PLoS ONE。尽管近年来Scientific Reports的载文量有所降低,但它仍然是目前出版规模最大的OAMJ,2019年载文量近2万篇。

这部分未来将是10万级论文体量。

2)淡化SCI考核机制

2019年11月28日,科技日报发布文章专题报道国家奖评审标准的改革。其中,除提名材料上的“减法”等调整外,最为“大刀阔斧”的改革当属两条:

1.国家自然科学奖提名书取消填写论文期刊影响因子,鼓励发表在国内期刊的论文作为代表作。

2.坚决遏制“SCI至上”,2020年度国家自然科学奖提名书将取消填报“SCI他引次数”的硬性规定,规定“他引总次数”应明确检索机构使用的数据库。

可以看到,我们多种举措的目的就一个,那就是让国内外学者把论文发到我国期刊上,绕过海外专家评审,夺回科研阵地。

4,远期利润展望——并购:

未来,我认为公司业务增长路径为外延并购,也就是走出去的其中一步——“买船出海”。

注意这是国家战略方针,绝非我的臆想。有太多资料可以查阅,我就不列举了,有兴趣可以看看最近的顶层设计:

2019 年8月,中国科协、中宣部、教育部、科技部联合印发《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》。要求我国提升软实力,提高国际话语权。

在资本市场上,公司近几年可谓动作频频:

2019年收购法国EDP100%股权,花掉将近1.2亿;

20年增资东京分公司5000万人民币。

EDP是什么?

这种走出去的策略,即可以充分利用账上的巨额资金,又可以立即获得业务增长。

至此,综合国力的增强带来科研成果爆发式增长的大背景下,中国科传这艘科技期刊航母已经可以起航了,畅想一下,中国的爱思唯尔呼之欲出!

什么是爱思唯尔?

去搜索这个题目:无数科研人员,都在无偿为一个暴利行业打工。

当然科传的外延并购也不是完美的,首先它是央企收购流程非常繁琐;另公司现有估值太低,无法通过并购消化高估值。

总之,在时代大背景下,未来科传将打造期刊集群,一种可能的增长路径是不断的并购、发新刊、花5年左右养刊、大批量收论文的扩张模式。

5,做大知识付费

我们之前提到科传还有体量很小的“其他”业务:知识服务业务,这是科传在时代大背景下的产业转型,即打造高端数字出版与传播平台。

(该业务2019年只有约1700万营收,毛利润只有约600万)。

公司在苏州成立了技术创新中心,买地盖房:

2019年,公司投资 5,000 万元人民币,在苏州设立全资子公司中科传媒科技有限责任公司,开展技术研发业务。同时, 公司投入 5,003.91 万元人民币在苏州工业园区 CBD 中心购买了办公用房。

这些房屋用来加大研发,建设了很多信息化项目,比如:

在专业学科知识库方面,公司打造的“科学文库”已汇聚我公司 60 余年来高质量科技专著,囊括 5 万余种电子书,为用户提供在线检索、浏览和下载阅读等服务。

有点旗下的万方数据库的升级版的意思。

不过目前信息化项目只是小饼,免费给人试用,处于积累客户阶段。另外还有在线教育项目,MAU尚可,但我没体验过没发言权。

实话说这些项目我第一感觉是有点假大空,毕竟科传没有市场化竞争基因,不是财政消费不会真的有人主动用。

但是在看过公司每年收到政府补助我就释然了,为形象工程买单的不是科传,嘿嘿。

节省篇幅就不上图了,年报或者补助公告中有。

四,同业对比

这块就没有必要长篇大论了,一切都在图里。

(注意:因为现在是4月份,有些公司还没有发2020年财报,因此部分公司使用的是2019年的数据。)

这里隆重推荐kaicaibao。com,非常好用!!

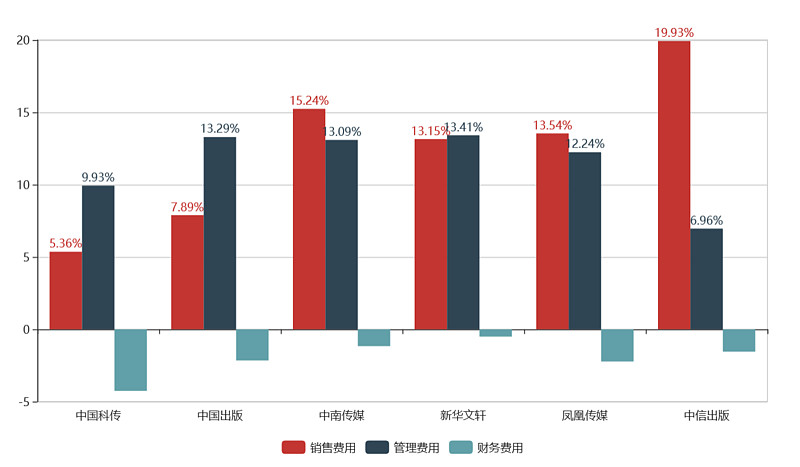

OPEX:优秀

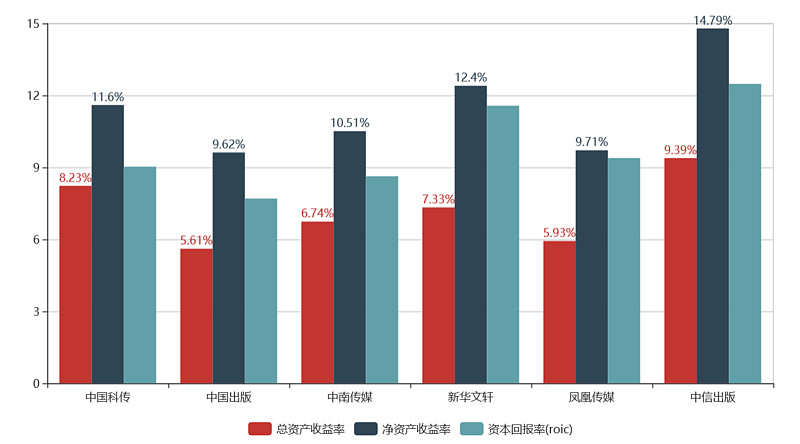

ROA,ROE,ROIC: 居中,主要账上现金太多,以及周转慢。

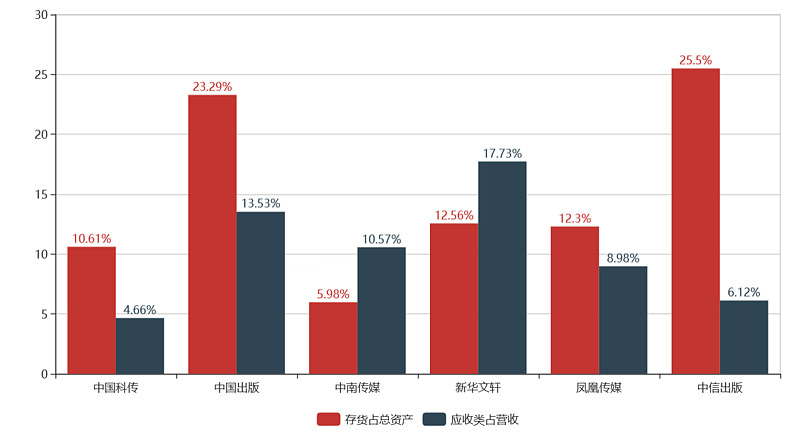

存货与应收:优秀

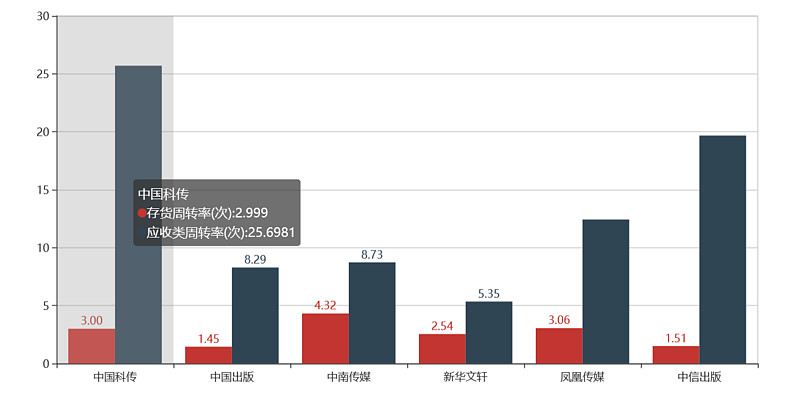

存货周转率与应收周转:优秀

毛利率与净利率:毛利率差,净利润优秀

五,几个可能有人关注的问题:

1、

Q:如果科传模式好,为什么毛利率比其他出版没有明显优势?

A:因为科传有近50%是图书进口业务,这部分毛利率虽然在稳步提升,但是目前只有5.5%。

其中中南传媒毛利率高,是因为旗下有湖南新华书店,产销一体,合并报表毛利率高。但是实际销售的费用也高,所以看净利润率就下来了。

2、

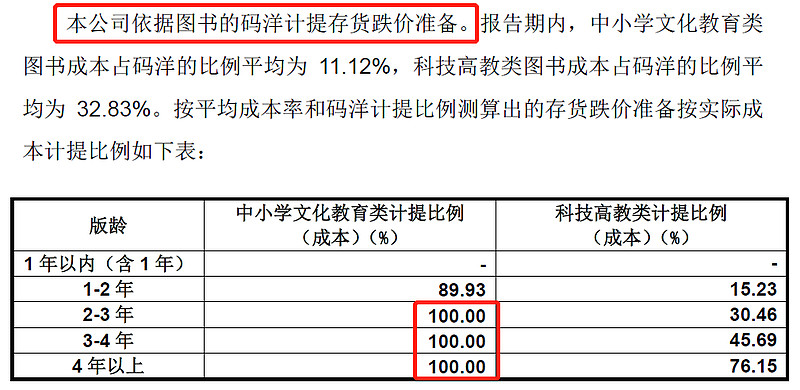

Q:存货减值计提比例不高?有没有存货减值风险?

A:期刊当年是按照90%减值,卖不掉就当废纸了。

图书是按照码洋为基础减值,意味着实际成本减值比例要高很多。招股书中,截至2016年H1,有如下数据:

中小学文化教育类主要是黄冈辅助教育教材,这类计提充分。

科技高教类主要指高校教材,教材按常理来说是数年一更新,这样的计提也能接受,当然具体数据还需要业内人士指点。

3、

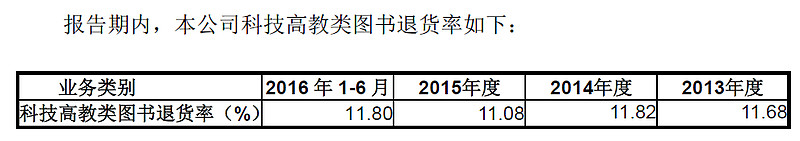

Q:图书退货多,这部分会不会形成大额减值?

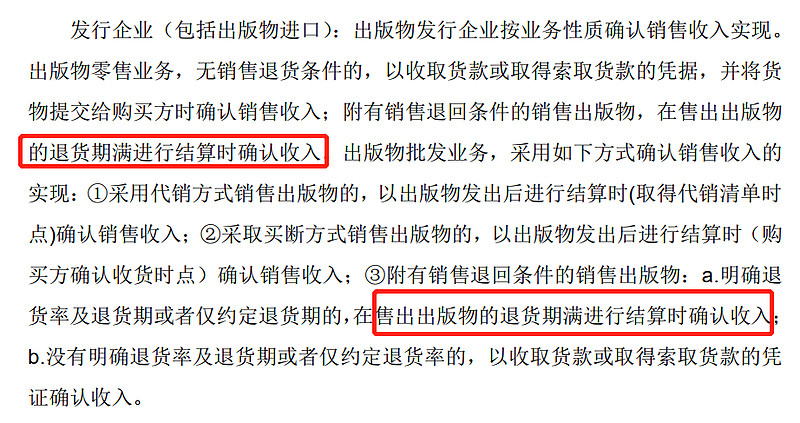

A:公司大部分零售图书是经销方式,即与经销商签订销售协议,双方按照约定的方式进行发货,并根据销售情况定期进行结算,经销模式一般均允许退货。

但是不要慌,且看:

什么意思呢?约定可退货的时候,比如放在新华书店卖,是等图书真正卖掉才计入科传的营收,不卖就当做公司存货。

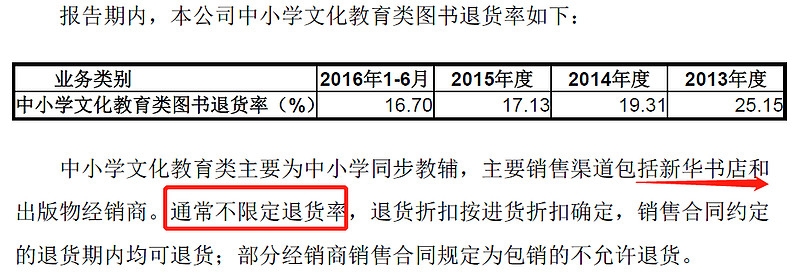

翻看招股说明书,科传的退货率如下:

(这个退货率是大问题吗?看存货相关指标问题不大,具体还是等待业内人指点。)

六:估值

我们采用分项估值法:

图书业务50%毛利,给合理25pe,2023年利润8亿,给8亿x25=200亿。

期刊业务和其他业务给予SaaS估值,10pb,2023年2-3年营收,给20-30亿。

图书进口业务估值为0.

得出2023年底,中国科传市值=220亿+,对应目前80市值有潜在1.8倍提升空间。

需要打折吗?一般是需要的。

但是就不打折了,理由是科传账上还有40亿净现金,每年光利息收入就有1亿,这部分你怎么算?

即便最简单的考虑,对于一个轻资产,躺赢、壁垒深厚、契合国家大方向、有成长性的公司,给25pe多吗?贵吗?

如果觉得贵,请再看一遍全文。

本文目的是抛砖引玉,请问有什么要补充的吗?

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

我想要了解下,世界上做期货最厉害的人是谁?

我想要了解下,世界上做期货最厉害的人是谁?

-

@所有人,2026春节A股/港股/港股通休市安排一览~

2026-02-12 11:38

2026-02-12 11:38

-

开启AI炒股:华泰证券AI涨乐APP怎么使用?

2026-02-12 11:38

2026-02-12 11:38

-

满仓没钱追新机会?一个融资融券工具轻松搞定~

2026-02-12 11:38

2026-02-12 11:38

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章