(二)流通手段

发布时间:2021-1-18 15:21阅读:3260

货币的流通手段职能是指货币在商品交换中充当交换的媒介。流通手段也是货币的基本职能之一。

在货币出现以前,商品交换采取直接物物交换的形式,这对商品生产的流通造成极大的不便,并影响了经济效率的提高。货币出现后,商品交换形式发生了变化,每个商品生产者都要先把商品换成货币,然后再用货币去购买商品,货币在交换过程中充当了媒介体,因而使其具有了流通手段的职能。

货币执行流通手段职能时,必须是现实的货币,但不一定需要十足价值的货币本体,其可用货币符号代替,因为货币在交换中是转瞬即逝的要素,是交换的手段而不是目的。因此,作为流通手段的货币不苛求货币本位的形式,可以是不足值的金属货币,也可以使用货币符号,这样纸制货币的产生就有了可能。在国家政权的干预和统一国家市场的条件下,纸币成为现实。从这个角度讲,流通手段产生了纸币。事实上,纸币就是在不足值的铸币可以与足值铸币一样作为流通手段的前提下出现的,它是由国家发行并强制流通的价值符号,它是金属货币的代表,它自身没有价值,只是代替金属货币来执行流通手段的职能。

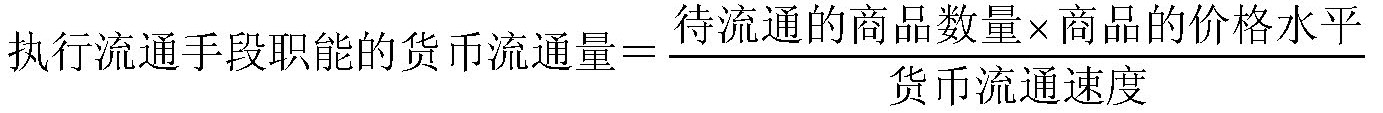

货币在商品交换中总是处于不断流动的状态。如果把流通过程比作一个舞台,那么商品和货币在其中扮演了不同的角色:商品只是个匆匆的过客,而货币则是经常活跃于舞台的主角。既然作为流通手段的货币不停地在流通中运动,那么就自然产生了这样一个问题:流通中所需的或流通中所能吸纳的货币量是多少?关于这一点,马克思很明确地指出:在一定时期,流通中需要的货币流通量取决于三个因素:一是一定时期待流通的商品数量;二是商品的价格水平:三是货币流通速度。用公式表示为:

流通中所需要的货币量取决于待流通的商品数量、商品价格水平和流通速度这一规律,称之为马克思的货币流通规律,它是在商品经济社会中不以人的意志为转移的客观经济规律。

以货币为媒介的商品流通,解决了原来物物交换时交换双方在时间上、空间上及供需上必须完全一致的问题,极大地促进了商品交换的发展,但也促使商品生产的内在矛盾进一步的发展,隐藏着发生危机的可能性,因为,在物物交换条件下,买卖是统一的。而在商品流通条件下,买卖分成两个独立的过程,这就有可能出现只卖不买或只买不卖的情况,有造成供求脱节的可能,从而引发经济危机。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

请问一下大家,货币的流通手段职能如何体现

请问一下大家,货币的流通手段职能如何体现

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章