经营管理,无处不在的成本分析

发布时间:2021-1-15 14:01阅读:528

突如其来的金融风暴横扫全球、华尔街大地震、金融流感肆虐、股市暴跌、企业裁员……而处于风暴边缘的中国企业,正面临经济周期的调整、产业结构的调整,也感受到了阵阵寒意。内外因素的共同作用,使更多企业陷入旋涡,尤其是众多外向型的企业,已经被逼到生死一线。面临金融风暴,企业家究竟该何去何从?冬天到来,企业该如何过冬?

成功一定有方法,失败一定有原因。虽然,企业不能改变环境,但是,完全可以改变自己去适应这个冬天。成本和利润是企业家进行经营时必须考虑的问题,企业家要想使企业持续成长发展,取得成功,必须具有进行成本分析的意识。

据富士康国际发布的2009年财报,收入72.41亿美元,同比下滑22%,净利润3962万美元,同比下滑68%。员工数量11.87万,相比2008年增加了9.7%,但人力成本支出却同比减少28%。

引用富士康的财报,目的是想引出“成本”这个话题,一台iPad的代工费很少,只有11.2美元。而想要拿到可怜的11.2美元,富士康同样面临着激烈的竞争。在代工费用不能增加的前提下,为了多赚的一分钱的利润,包括富士康在内的很多代工企业必须要削尖脑袋,节约成本。

2002年底,中国台湾33家营业收入超过200亿台币的集团所组成的“三三会”,前往日本观摩,拜访日本东芝、佳能、鹿岛建设等有名的大公司。所有三三会的大老板都住宿在位于日本银座的“帝国饭店”,为了能够一起出发,帝国饭店也为三三会打折,一个房间从3万日元变成15000日元。但是,在参加完前两天行程后,郭台铭只住一晚就退房了,“我还是搬到我们东京工厂附近,一个晚上6000日元的房间,晚上还可以就近去看工厂。”郭台铭说。

成本控制一直都是富士康这个制造王国的立足法宝,在郭台铭撰写的《虎与狐》一书中提到“成本下降也是一种服务”的策略,企业能够以蚀本价接单,却以获得赢利输出货品,严控成本以至在微利之间险中求胜,成为了富士康的成功方程式。

富士康的母公司鸿海能参与全球竞争的第一个关键,就是成本的竞争。鸿海30年的发展,便是经营“成本策略”不可错过的精彩典范,特别是鸿海在变化快速的竞争环境中,还能持续保持成本领先。

古人说:“将欲取之,必先予之。”生产者要想获得利润,首先必须投入生产要素。生产要素的支出就是成本,也就是生产费用。成本,其实是会计学中的一个概念,但在经济学的分析中也广泛应用。在经济学中,企业生产者的目的就是实现利润最大化,为此就要尽可能降低成本,扩大供给,增加收益。

假设富士康生产的iPad每台的平均生产成本是10元。若苹果公司付的代工费是每台11.2元,每台iPad可以赚1.2元。若苹果公司付的代工费是每块10元,则不赔不赚,收支相抵。虽然利润是零,可是成本中包括了机会成本和会计利润,依旧可以继续生产。假如因为某种意外情况每台iPad的代工费需要降到8元。每卖一台IPad就要赔2元。那么,富士康现在还要继续经营下去吗?

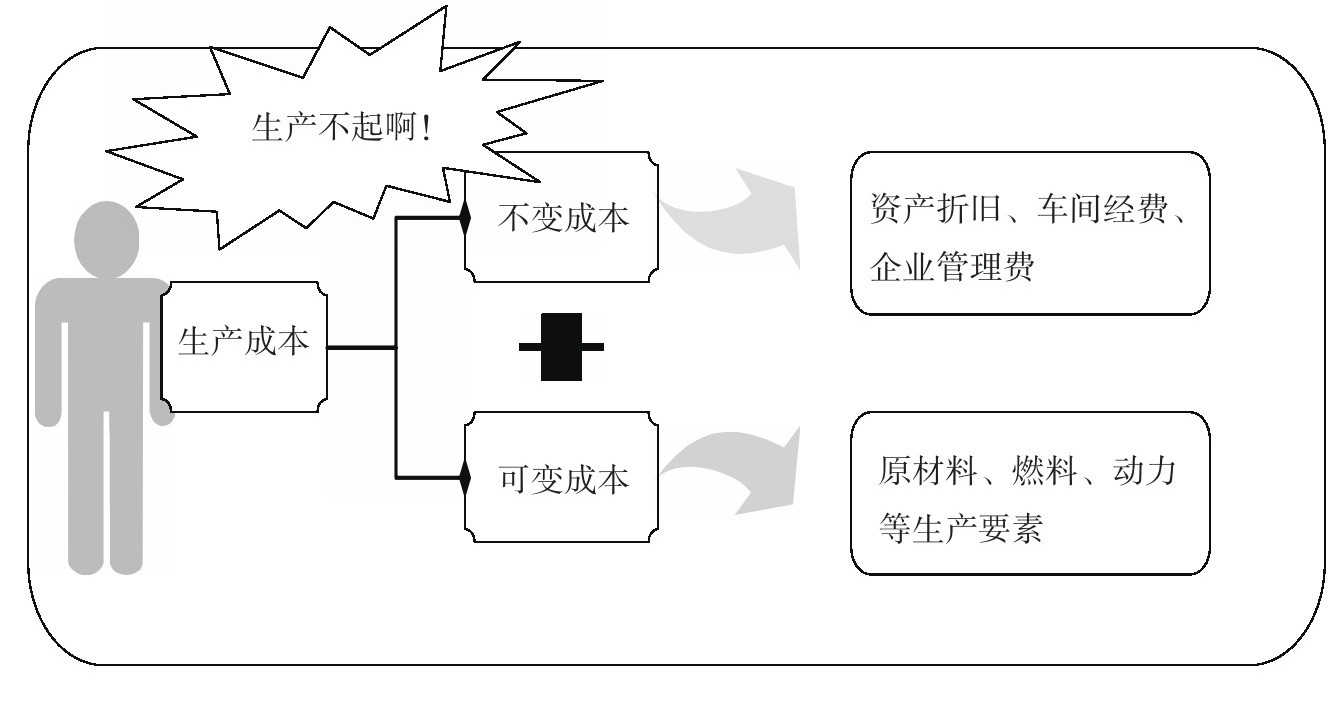

如果想回答这个问题,我们必须分析成本问题。经济学上把成本分为不变成本、可变成本和平均成本。

不变成本又称固定成本,是企业在短期内为生产一定数量的产品购买不变生产要素而支付的成本。如固定资产折旧、车间经费、企业管理费等,这些项目在产量增大或降低时都不会随之变化,故称不变成本或固定成本,对应的要素称为不变要素。在短期内,厂房和机器设备的折旧费等都属于固定成本,其特点是它不随产量的变化而变化,且即使产量为零时固定成本也不为零。在富士康,这些固定成本必须包括租赁的厂房、开厂所需资金的利息、手机生产设备的折旧,还有固定员工工资。

可变成本又称为变动成本,指的是企业在短期内为生产一定数量的产品购买可变生产要素而支付的成本。例如,厂商对原材料和工人工资的支付,原材料、燃料、动力等生产要素的价值等,其特点是它随着产量的变化而变化。当一定期间的产量增大时,原材料,燃料,动力的消耗会按比例相应增多,所发生的成本也会按比例增大。具体对于富士康来说,这些成本包括短期内生产手机的原材料、电费、临时工人工资等。

平均成本是指平均每单位产品所分摊的成本。假设总成本为TC,总产量为Q,则平均成本AC=TC/Q。降低平均成本,一直是每个企业所追求的主要目标。

按照成本可利用时间的长短,成本又可被分为短期成本和长期成本。短期成本中包括一部分变动成本,另一部分是不随企业产量变动而变动的固定成本。长期成本是指企业在长期中的成本。在长期,企业的固定成本也可以发生变动,企业可以调整和改变各种投入要素而降低成本。因此,在长期不存在固定成本和变动成本的区分。

此外,按企业生产对社会环境的影响,分为社会成本和私人成本。社会成本是指整个社会因企业生产而需承担的成本。私人成本是指企业生产中其自身所承担的成本。社会成本包含私人成本。

企业作为市场中的微观主体,是以赢利为目的的,所以,在研究企业问题时,考虑最多的就是成本问题。但是企业如何控制成本,使生产成本达到最小化呢?

第一,加强控制措施,减少无效消耗。对于获得一定产品而发生的有效消耗,在一定生产条件下是一定的,是相对固定不变的;对于获得一定产品而发生的无效消耗,是相对变化的,是普遍存在的。后者是控制的对象,要通过一系列措施对这一消耗进行控制,使其降低到最低点。

第二,加强企业管理,促进经济技术统一。从技术与经济相互影响、相互制约的关系出发,重视技术进步,对降低成本有着重要作用。通过新产品开发、质量的提高等,能够促进科学技术转化为生产力,从而有效降低企业的生产成本。

第三,既要加强内涵控制,又要推动外延控制。

总之,随着市场竞争的日益激烈,降低产品成本、实行低成本战略成为企业获得竞争优势、提高经济效益的重要途径之一。尽量降低成本应该成为企业始终追求的目标。

第三章 省下的都是利润

这本书的利润到底是多少?到图书市场买书,书的价格存在的差异很大:在西单图书大厦这样的正规书店里一本刚出版的新书基本不会打折出售;在普通的书店买书,如果是会员,新书一般有八折到九折的优惠;到网上买书,书价在五折到九折不等的折扣区间里,新书折扣一般在八点五折左右,网上书店的旧书一般存在较大的折扣幅度,而且遇到促销活动的话,一本书的售价甚至可以达到标价的50%以下。因此,很多消费者心生疑问:一本书的利润到底是多少?

利润是市场经济中第四种已挣得收入,但它和工资、租金和利息收入有着很大的不同。利润一般被定义为“总收益减去总成本”。它是剩余物,是收益和成本的差额。把所有相关成本从收益当中扣除,剩下的就是利润(有些时候称为净收益)。

利润可以是正值,也可以是负值。负的利润称为亏损。与其他三种已挣得收入相比,工资、租金和利息在名义上都不可能是负数(只要人们能履行合同),但是,利润可能是负数。

追逐利润的企业家和那些出卖劳动力挣工资的人不一样,他们不知道他们付出的劳动是否能得到回报。他们有可能会亏损,不管他们的事业多么高尚,心地多么善良,也不管他们付出了多少努力。

利润总是和成本存在莫大的关系,因为利润很大程度上是由所获得的收益以及在交易过程中付出的成本所决定。利润与成本存在反比,在收益一定时,成本支出越大,获得的利润就越少;反之,在收益一定时,成本支出越小,那么可获得的利润就越高。

图书的出版成本应占书价的40%左右。以印数1万册为例,按目前的行情,图书的直接印制成本应该占书价的25%左右。这包括纸张、排版、照排、装订、印刷等费用。这方面支出受纸张市场价格的波动影响较大。

除去图书在纸张、排版、照排、装订、印刷方面的固定成本后,图书销售者还要支付图书在运送、宣传上的费用,而传统书店在销售图书时还要有店面装修、运营的费用,这些费用作为一种隐性成本,也要扣除在图书销售利润之外。不同图书销售存在不同的价格,主要还是由图书销售中的隐性成本决定。销售图书的商家为了保持固定的利润收入,在图书成本差异较大的情况下,就会提高售价。

当厂商在解决生产什么、生产多少以及如何生产的问题时,它们被假定为始终抱有利润动机。一家公司的价值最终由它的长期利润潜力所决定。所以,我们也可以把厂商的利润最大化动机说成是厂商追求其自身价值的最大化。很自然,有时厂商会为了长期所得而牺牲近几年的收益。事实上,每当厂商作出可以带来长期收益的投资决策时,例如投资于研究和开发项目、购置一套设备或者执行一项培训计划,它都是在试图用现在可以分配给其股东的红利来换取更大的长期利润。这些利润将使得厂商能够在将来向它的股东分配更多的货币。

正如消费者并不只是受到自身利益的驱使,也并不总是按理性行事一样,厂商可能也并非只受到利润的驱使,并且不一定能够成功地作出使利润最大化的决策。大公司的经理们有时可能并不按使得厂商市场价值最大化的原则行事。但是,现时中的一个千真万确的事实是:长期不能赚得利润的企业将无法生存下去。它将没有足够的钱来支付它的账单。如果企业要继续经营下去,那么它们就会处在必须赚钱的压力之下。尽可能多地赚钱的动机为我们讨论厂商在完全竞争市场上的行为提供了一个有用的起点。

一方面,厂商通过销售它的成品而获得收益。收益可以简单地通过销售产品的数量乘以产品的售价来加以计算。另一方面,厂商必须花费成本,也就是把商品提供给市场的总费用。利润被定义为收益与成本之间的差额。这一关系以等式表示为:

利润=收益-成本

厂商成本包括劳动、材料(原材料和中间产品)以及资本货物(机器和厂房)。这些要素被称为厂商的投入,或生产要素。劳动成本是指公司必须支付给它所雇用的工人以及监督工人的经理们的费用。原料包括该厂商从其他厂商那里购买的任何供给品——对于一个农场而言,这些供给品可以包括种子、化肥和汽油;对于一个钢铁公司而言,这类供给品包括铁矿石、煤、焦炭、石灰石、电力以及生产钢所需的其他原料。

所有的厂商都试图在不改变其产品质量的条件下使得它们的成本尽可能地低。在一定的限度内,它们可以变动劳动、原料和资本货物的组合以及所使用的生产过程,它们会这样做直到找到最低成本的方法。

美国市场研究公司分析师布莱恩·马绍尔指出苹果平板电脑iPad售价499美元的版本实际的制造和原材料成本在270美元左右。马绍尔对苹果16GB版、只能通过Wi-Fi上网、售价499美元的iPad进行了成本估算,认为这款产品的原材料及生产成本为270.50美元。这一数据包括了10美元的制造费用,但并不包括20美元的保修服务成本。如果加上保修成本,499美元版本iPad的成本总计290.50美元。

在iPad原材料成本中,最为昂贵的是9.7英寸的LCD触摸屏,马绍尔对此估价为100美元。iPad的16GB存储和铝制外壳预计造价各在25美元左右,而苹果A4芯片成本预计为15美元。按照这款产品499美元的售价计算,在算入20美元的保修成本之后,苹果的利润率为42.9%。

自从苹果iPad首发以来,销售情况一路走高,不少苹果迷纷纷通过各种渠道订购iPad,随后苹果借势放出3G+Wi-Fi版。具备3G上网功能的iPad实际上利润更高,因为苹果为这一产品增加了130美元的额外费用,但3G上网功能的实际硬件成本非常之低。具备Wi-Fi和3G上网功能、16GB版本iPad的成本为306.50美元,而实际售价为629美元;这款产品的造价比只能通过Wi-Fi上网产品只高出了16美元,苹果因此获得了52%的利润率,提高了9个百分点。

对苹果来说,高利润的产品已经是习以为常。苹果的一切创新,其真实的目的就是为了追求利润。通过产品创新,苹果给自己的产品赋予了更大的价值,从而在市场上取得更好的售价。而由于其产品的不可替代性,苹果采取饥饿营销的方式,在产品定价上掌握优势,在销售中获得更大的收益,进而取得高额利润。在市场经济中,利润最大化与成本最小化是企业永恒的主题。我们先聊聊利润最大化这个话题。

生活中有一句俗话:“有谁会嫌钱多?”甚至有人说得更加直接:“有谁会嫌钱扎手?”它表明的意思不言而喻——“钱,当然越多越好。”与之相应,对于作为市场主体的企业来说,也有一个鲜明的目标:“利润最大化。”它已经成为企业高呼的口号、行动的指南。身处市场大潮之中的任何一个企业,都不能、也不敢违背这一目标,而只能去尽力实现它。

在这里,我们可以先了解一个并不复杂的道理:一个从事生产或销售的厂商,如果他的总收益大于总成本,那么他就会有剩余,这个剩余就是利润。

利润是企业家经营企业和生产商品的原动力,提供产品的目的在于追求最大的利润。如果企业经营良好,就能够获取利润。一个企业要达到利润最大化,就必须对投入要素进行最优组合以使成本最小。因此,企业要想取得最大利润,就要遵循成本最小化原则。在苹果的2007年第四财务季度,公司一共卖出了216万台iMac台式机和笔记本,同比上升34%;它还卖出了1020万台iPod音乐播放器,同比上升17%;至于刚刚推出一个季度的iPhone一共卖出了112万台,加上6月底售出的那些,一共是140万台。三条主要产品线全部表现强劲,结果是苹果一共取得了62.2亿美元的销售额,9.04亿美元的利润。尤其出色的是,苹果已经转化为了一家高利润的公司,仅仅5年以前它净利润率还不到9%,现在却已提升到14.6%。整个美国IT产业的净利润率有13.7%,而硬件业只有9%,所以苹果远远超过了大部分同行。不过,看样子苹果仍然有能力进一步提高利润空间,因为即使在对iPhone降价200美元之后,这个产品的利润仍然很丰厚。刚刚推出的iPod Touch以及可能推出的更高端的iPhone显然会进一步提高利润率。

苹果为什么要推出3G版的手机?那就是为了使利润最大化。那么,如何进一步深入理解利润最大化呢?经济学家们早已经给出了这一标准,即“边际收益等于边际成本”。

边际收益是每多卖出一单位产品所增加的收入,边际成本是每生产一单位产品所增加的工人工资、原材料和燃料等变动成本。需要指出的是,边际成本往往随着企业的生产发生变化。

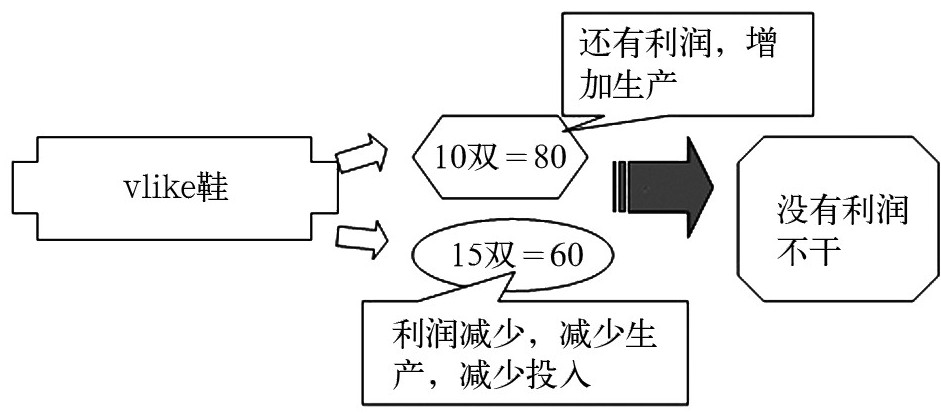

简单地说,一个鞋厂生产10双鞋和生产15双鞋所投入的成本是不一样的,如果他生产10双鞋能赚到80块钱,生产12双鞋能赚到100元,生产15双鞋最后却只能赚到60块钱,那么这个厂商肯定只会生产12双鞋,超过12双需要增加投入,包括设备、人力,反而不赚钱了,所以他就选择生产12双鞋。

在现实当中,许多企业家并不清楚什么边际成本和边际收益,并没有刻意追求边际收益和边际成本的相等,也照样赚了不少利润。在市场之中,有一些成功的企业家确实如此。但是,规律就是规律,它的特点就是不管人们是否清楚,它总是在起着作用。那些实现了利润最大化的企业,有意也好,无意也罢,必然都遵循了这一规律。反过来,如果企业在生产中能够主动、自觉地按“利润最大化”规律办事,分析企业生产的边际成本和边际效益,就可以有效避免盲目、弯路所造成的浪费。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

生活中的意外无处不在,买个意外保险求安心。

生活中的意外无处不在,买个意外保险求安心。

如何分析上市公司经营管理能力?

如何分析上市公司经营管理能力?

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章