张坤董承非为何都看上了美年健康

发布时间:2021-9-29 10:01阅读:704

第一次接触美年健康是三年前公司组织到美年健康体检,当时体验还不错,起码环境、服务要比公立医院好一些。今年,发现美年健康成了基金大佬的香饽饽。2021年一季度,基金大佬张坤和董承非都重仓了美年健康。到2021年二季度,张坤的易方达中小盘仍然重仓美年健康,但仓位随着股价下跌有所减少。董承非的兴全趋势前十大则看不到美年健康的踪影。不过截至2021半年报,美年健康的机构投资者接近300家,持仓比例接近11%,其中不乏很多明星基金的身影。

易方达中小盘:美年健康位列第一大持仓

兴全趋势:美年健康位列第五大持仓

张坤和董承非的江湖地位不用多说,而且我看了很多他俩的观点,深感佩服和认同,所以就不得不多看一眼美年健康了。看了之后发现美年健康基本面其实很多瑕疵的,甚至很多让人担心的地方,所以我一直在思考一个问题,两位大佬到底看中了啥?

带着这个问题,我对美年健康进行了深入分析。

还是先把行业公司基本情况梳理下吧。

公司概况:通过收购成为民营体检龙头

公司成立于 2004 年,其前身为北方首家专业体检机构美年大健康,目前是中国领先的健康体检连锁集团。公司于 2015 年 8 月在深圳交易所上市,2016、2017 年先后收购知名健康体检品牌“美兆”、“慈铭”,并于 2018 年正式完成中国内地版图的全覆盖。美年大健康和慈铭体检定位大众体检, 服务于大众群体、民企个检及团检需求;奥亚健康定位中高端体检及医疗服务,美兆体检则聚焦高端化体检,满足高净值人士多元化的个检需求。

2019年 10 月,美年健康引入阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团和云锋基金作为重要战略股东和合作伙伴。

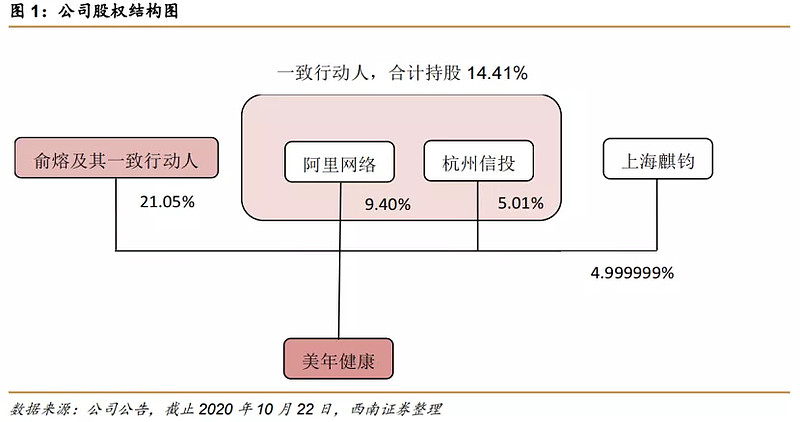

阿里网络为公司单一第一大股东(但不是实控人)。2019 年 10 月,公司签订股权转让协议,向阿里网络、杭州信投、上海麒钧分别转让 5.58%、5.24%、5.34%的股份。截止2020Q1,阿里网络以 9.39%股份成为公司第一大股东,其与一致行动人杭州信投合计持有公司 14.39%股份,此外,阿里旗下云锋基金控股的上海麒钧以 5.10%股份成为公司第二大股东;公司董事长俞熔及其一致行动人合计持股占比 21.17%,仍为公司实际控制人。

市场空间:民营体检市场空间大,增速快,赛道好。

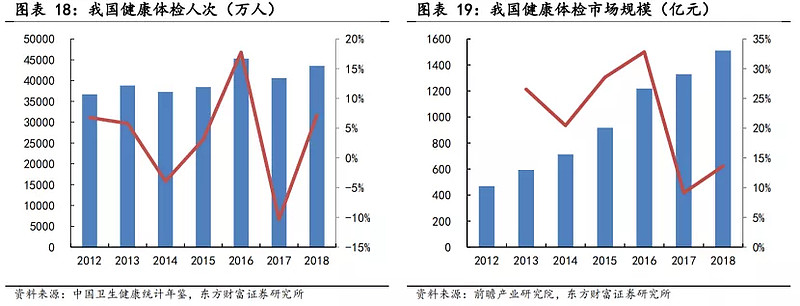

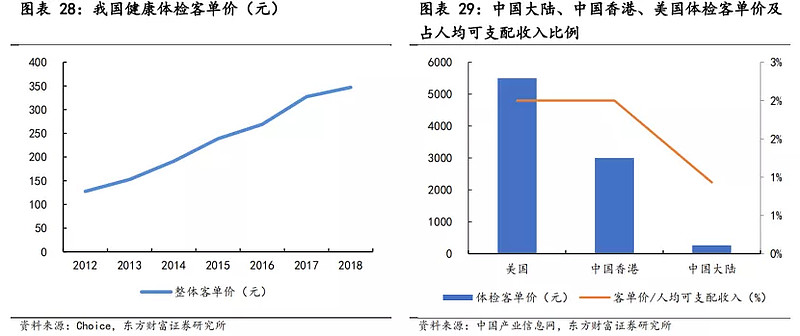

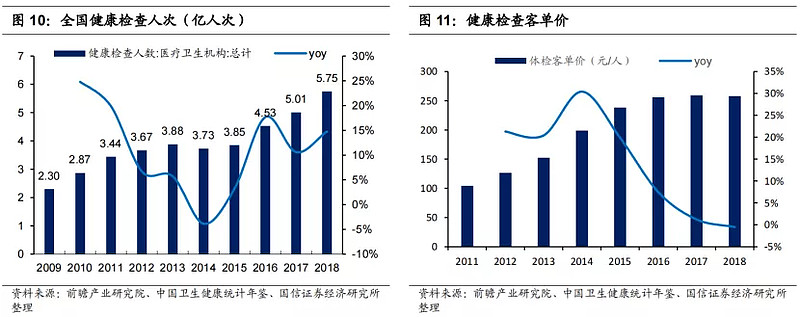

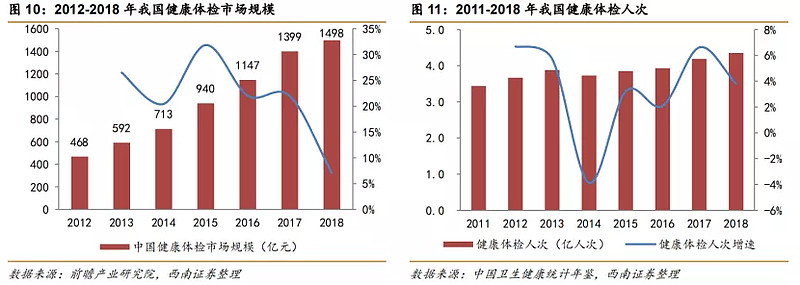

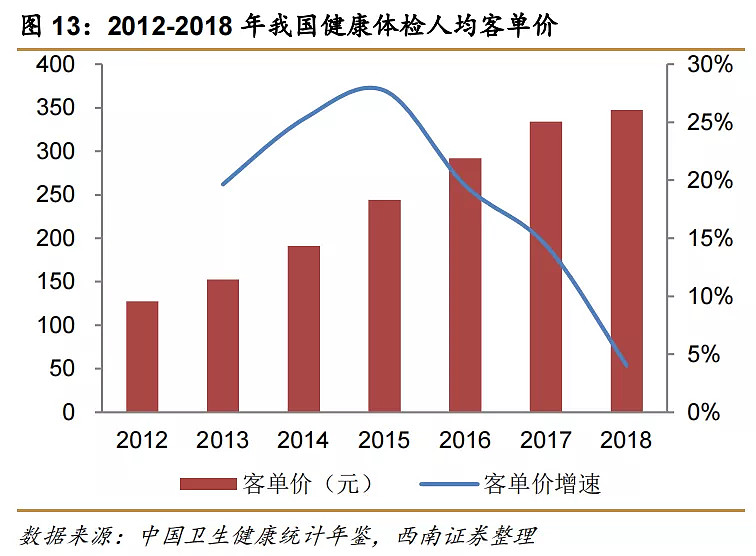

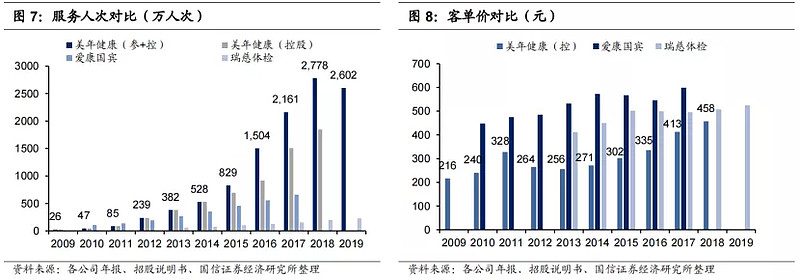

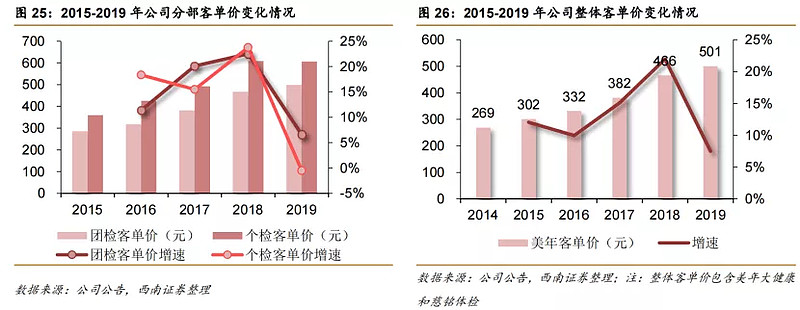

第一,中国体检总体规模持续增长:中国健康体检行业尚处成长初期,2012-2018 年行业规模从 468 亿元增长至 1511 亿元,年复合增速高达 21.6%,未来受消费升级、居民预防需求增加等多因素催化,健康体检行业仍有望保持高速增长。规模增长来源于体检人次的增长和客单价的增长。其中,客单价的增长近几年放缓了,仅有小个位数。

下面几组图是几个券商整理的体检市场的宏观数据,但是发现除了体检市场规模一致显示稳步增长,体检人次和客单价的数据则是在打架。且不去深究吧,估计是口径问题,从常识定性思考,体检市场收入规模肯定是增长的。

第二,民营专业体检机构占比有望提升。

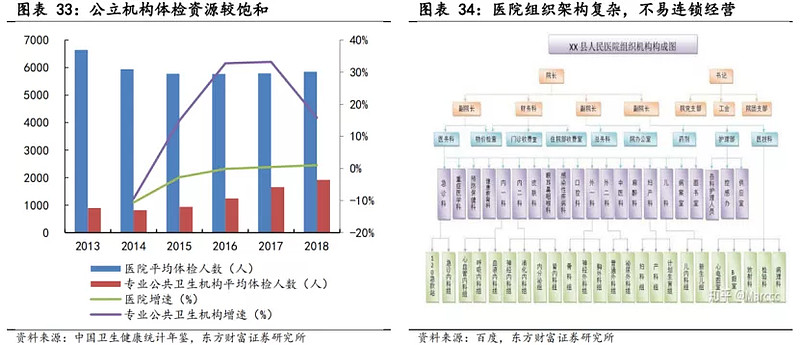

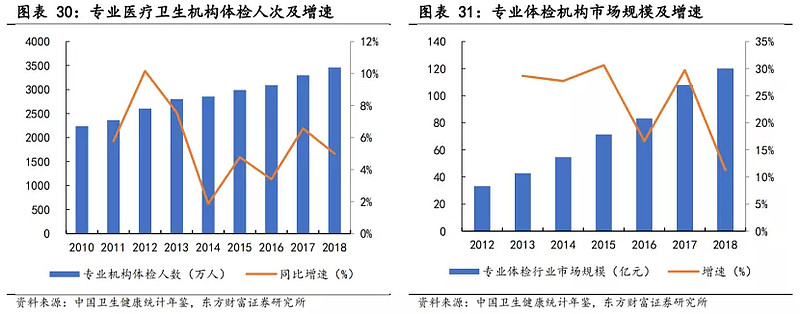

从竞争格局来看,体检行业仍以公立机构为主,专业体检机构为辅(数量占比仅 8%),但近年来专业体检人次增速显著快于整体行业,市占率有望稳步提升。

公立医院容量有限,体检资源饱和,而且往后看,综合性医院也难以大规模增加,但是专业体检机构是可以的。

从专业机构体检人次和规模增速来看,增长非常明显。

所以,体检这个行业总的市场空间和趋势是:体检市场规模在稳步快速增长,且其中民营专业体检机构的规模也在稳步快速增长,但因为公立医院资源瓶颈问题,到了一定阶段民营专业体检机构体检规模增速大幅超过公立医院,专业医院体检占比也会从当前的8%稳步提升。

供给侧分析:

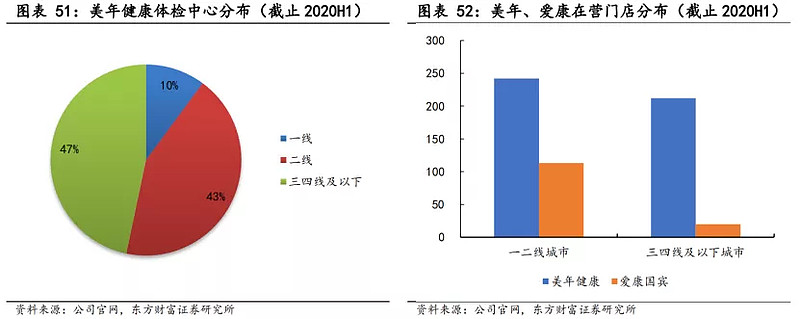

1、从供给端来看,主要体现在体检资源分布的不平衡,三四线给专业体检机构非常好的发展环境。一二线城市体检资源充足,医疗机构数量远多于三四线城市,且竞争激烈(一二线公立医院、基层医疗机构占比较高,专业机构占比较少);而三四线城市不论在医疗机构数量、医疗设备和医师资源方面均相对匮乏,有广阔的市场空间供进一步发掘。此外三四线城市门店低租金、低人力成本的特点也有望为专业体检机构持续下沉提供广阔的土壤。 由于一二线城市竞争激烈,一二线城市客单价(400 元左右)反而低于三四线城市(500元左右)。公立医院体检供给增加慢,且无法连锁化经营。且三四线城市公立医院资源严重不足,体检覆盖率相对一二线要低很多,这是民营专业体检机构的大机会。

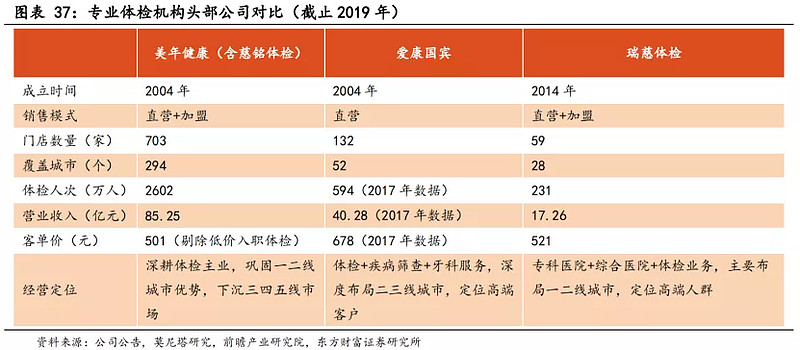

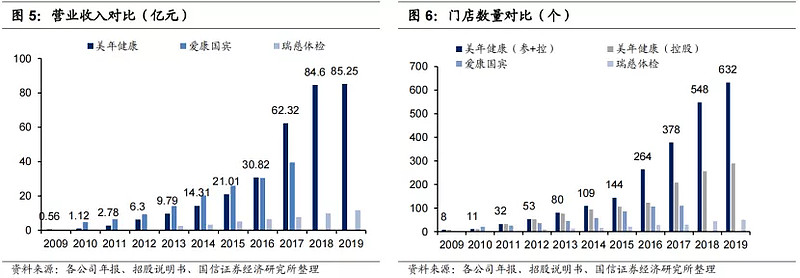

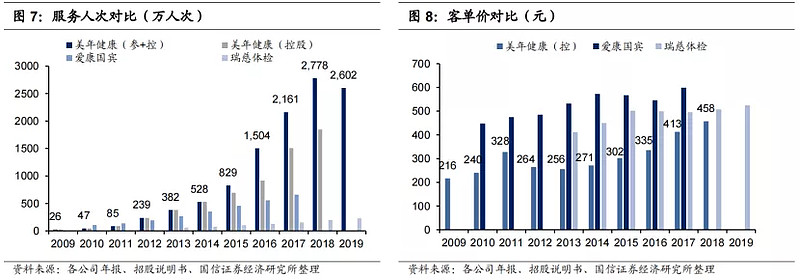

2、竞争格局持续优化,美年健康、爱康国宾从竞争走向共赢。目前专业体检行业呈寡头竞争格局,美年健康(含磁铭体检)以 24%的市占率稳居第一,爱康国宾、瑞慈医疗以 12%、3%市占率分列二三位,行业 CR3 达 39%。随着行业龙头美年健康、爱康国宾陆续被阿里收购,行业竞争格局逐步明朗:2018 年爱康国宾宣布接受阿里系的私有化要约,私有化完成后,阿里及其一致行动人持有爱康国宾股权 23.8%的股权;2019 年美年健康与阿里签订股份转让协议,以10.82%的股份成为美年健康第二大股东。美年健康、爱康国宾已从相互竞争走向合作互利,双方在阿里大健康产业布局下有望实现协同成长,行业竞争格局得到持续优化。专业机构中最大的两家美年和爱康国宾都是阿里系,且两家公司定位不一样,竞争不会激烈。可以说,专业体检这块,基本被会阿里垄断并成为阿里大健康体系重要入口。从客单价也可以看出差异化:参考目前美年健康(整体客单价 320 元左右,含低价入职体检)、 爱康国宾(整体客单价 700 元左右)、公立医院(整体客单价 500 元左右)。

3、美年健康利用上市资金优势迅速扩张已完成全国布局占据先发优势:

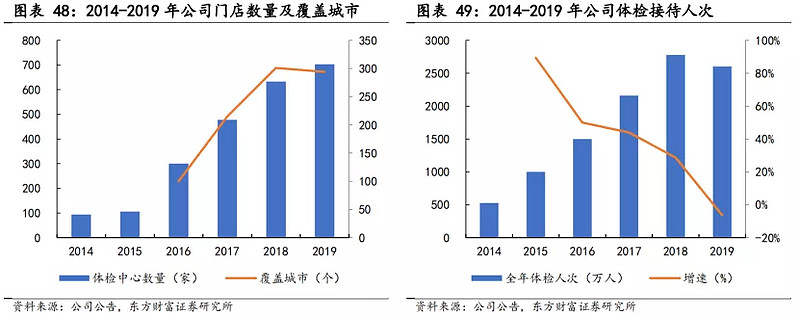

公司通过并购+自建实现横向扩张。2012 年以来,公司采取“重点城市与全国布局”的发展战略、“自建与并购”相结合的发展模式,迅速实现全国布局、网点快速扩张,成为行业绝对龙头。截止 2019 年,公司已在全国 294 个核心城市布局 703 家体检中心,在营 632 家(美年 499 家、慈铭 88 家、美兆及奥亚 45 家),其中一二线、三四五线城市分别占 52.7%、47.3%,三四五线城市占据近半数。2019 年公司总接待 2602 万人次(含参股体检中心),2014-2019 年复合增速达 38%,体量远高于其他竞争对手,稳居行业绝对龙头。

根据公司公告描述:

截止2019年底公司已在294个核心城市布局703家体检中心,在营632家(美年499家、慈铭88家、美兆奥亚共45家),其中47.30%的体检中心分布在三四五线城市;在建71家(美年49家、慈铭5家、美兆奥亚共17家)。

截至2020年底,公司旗下体检中心数量为605家,其中控股体检中心266家,参股体检中心339家,已覆盖除港澳台外的31个省市自治区的308个城市。

美年健康经营情况:

我们按时间轴来回顾下美年健康的经营情况

第一阶段:上市后公司收入、利润实现较快增长(并购效应)。美年健康的前身为江苏三友,2015年,美年健康作价55.43亿元借壳上市。由于高溢价,美年健康的股东方面曾承诺,2015年至2018年,其实现的净利润分别不低于2.23亿元、3.31亿元、4.24亿元、4.88亿元。这四年,其实际数为2.26亿元、3.49亿元、5.02亿元、5.50亿元,均如期兑现了业绩承诺。不过,业绩承诺是靠疯狂并购实现的。wind数据显示,2016年,公司作价26.97亿元收购了竞争对手慈铭体检72.22%股权、1.82亿元收购新新健康100%股权、1.53亿元收购西昌美年36%股权及安徽慈济37%股权。此外,还筹划收购美因基因、亳州公司等十四家公司股权、西宁美年32%股权、安阳美年41%股权、廊坊美年等20家公司股权、宁波美兆80%股权、姑苏美兆90%股权等,这些公司,有的已经收购完成,有的仍在进行中。通过并购,美年健康实施了全国性的市场布局。

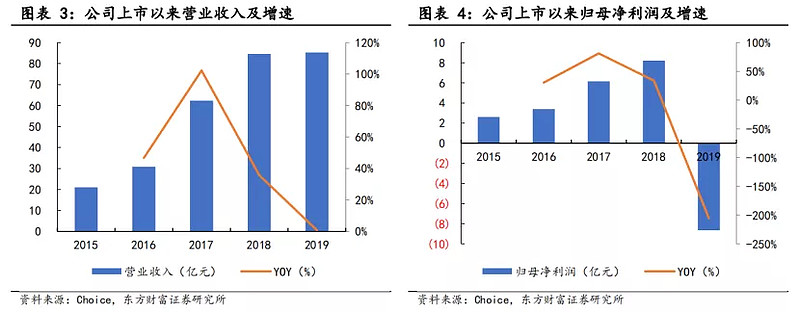

借助并购标的业绩贡献,美年健康的经营业绩一度高速增长。2015年至2018年,公司实现的营业收入分别为21.01亿元、30.82亿元、62.33亿元、84.58亿元,同比增长46.89%、46.65%、44.48%、34.64%,均为高速增长,2018年的营业收入较2015年增长了63.57亿元,增幅为302.57%。同期,公司实现的净利润分别为2.60亿元、3.39亿元、6.14亿元、8.21亿元,同比增长85.76%、30.21%、35.89%、40.53%。扣非净利润的变动幅度与净利润大致相当。

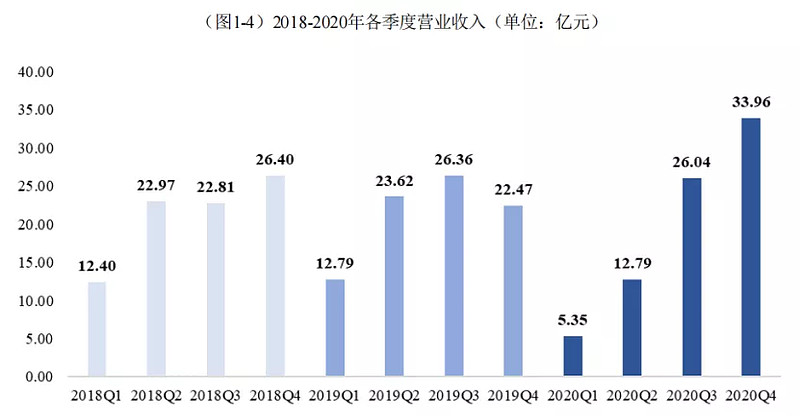

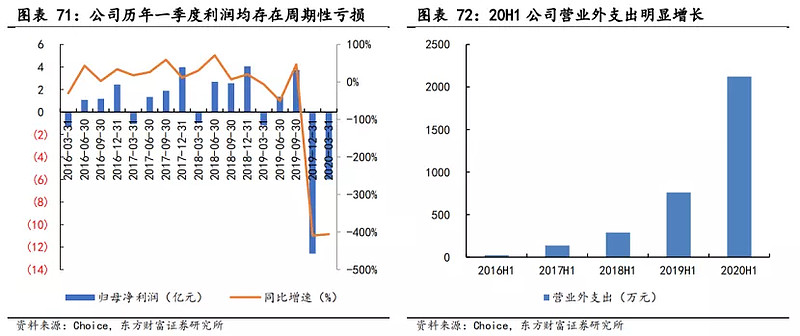

第二阶段:业绩承诺完成,疯狂并购期结束,开始还债。首先2018 年 7 月广州富海门诊事件是公司发展重要转折点。负面事件对公司短期声誉及股价均造成了一定冲击,部分客户回流到公立体检机构,导致业绩增速下滑。2018Q3、2018Q4 公司分别实现单季收入 22.81 亿元、26.40 亿元,同比增长 23.60%、19.20%,相比历年同期约 40%的增速有所下滑。

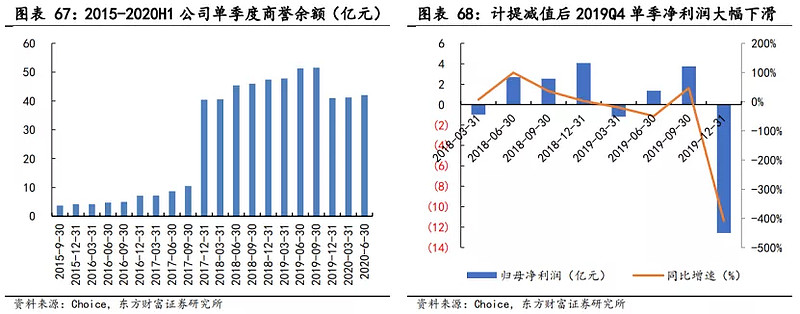

2019年,资产减值损失达11.45亿元,其中,商誉减值10.51亿元,导致2019年直接爆亏8.66亿。其中慈铭体检计提商誉减值 5.73 亿元,占比 55%,为本次减值最大单一事项。慈铭体检 2017-2019 年分别实现净利润 1.65 亿元、2.14 亿元、2.12 亿元,2017、2018 年均达标,2019 年受业务调整影响未能完成 2.48 亿元业绩承诺。(2020年,公司再度对慈铭体检计提商誉减值准备3亿元,计提完成后,收购慈铭体检的商誉还有21.40亿元。)从 19 年开始,公司战略收缩,扩张步伐按下暂停键。从公司2020年年报披露的体检中心数量看,基本没怎么增加了。

除了商誉暴雷(其实不叫暴雷,减值是迟早的事情,只是拖到2019对赌期结束才开始),2019年经营情况也很差。公司2019全年实现营收 85.25 亿元,同比增长仅 0.79%。2019年全年体检人次首次出现下滑,较上年同期下降 6.37%,公司解释为主动开展预约限流,减少低价订单,提升客户满意度,这纯粹是扯淡。因为2019年已经停止扩张了,可见之前的增长全部都是外延式增长,并无存量的同店增长逻辑,并购并未实现品牌效应或者协同效应。

上图可见,美年健康还有40多亿商誉,还会不会有商誉雷?

2020年,公司业绩继续烂。公司 2020 年实现营业收入 78.15 亿元(-8.33%);归母净利润 5.54 亿元(+163.93%);扣非归母净利润亏损 6.00 亿元(+30.91%);经营现金流净额 9.73 亿元(-22.73%)。如果不是出售美因基因的10.4亿,20年也要亏损,那就ST了。

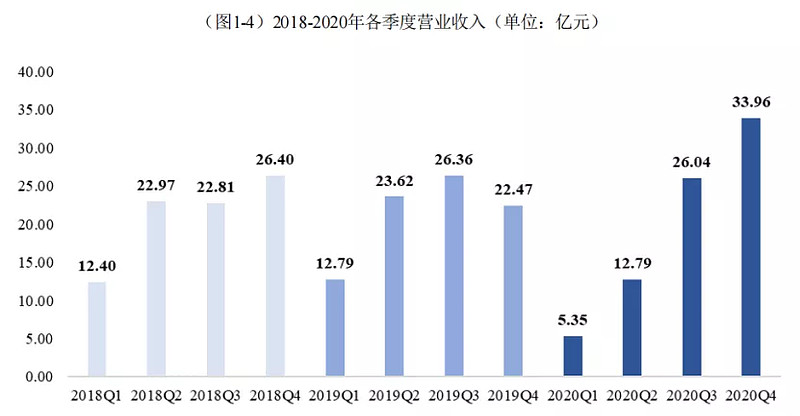

不过,2020 年疫情对于健康体检行业的影响十分明显,上半年公司各地体检中心因疫情防控要求,面临不同程度的暂停开业或人次限流等情况,但固定开支大,所以上半年亏损7亿+,下半年随着疫情程度消退,公司经营渐入佳境。分季度来看,公司四个季度营业收入分别5.35/12.79/26.04/33.96 亿元,同比变化-58.15%/-45.84%/-1.22%/+51.10%。由于上半年体检业务受抑制,三四季度被压制的体检需求快速反弹,叠加公立医院产能不足的客户溢出,2020 年四季度公司收入创下历史最高点。但这个新高也要冷静地看待,要考虑到上半年疫情影响下原计划体检的推迟到下半年/四季度。

虽然商誉减值了很多,且2020年度公司继续计提商誉减值准备3.27亿元,减值后,商誉账面价值为40.05亿元,仍然较高。未来还有多少减值空间,不知道。

由历史经营情况可以小结下,美年健康处在一个好行业,不过公司似乎不甘于稳步推进,而是通过资本运作,外延式扩张,跑马圈地,几年下来,地是圈了不少,市场龙头地位也稳固了,不过盈利能力却没有跟上,导致这两年就在还暴利扩张留下来的债。

除了经营方面的问题,美年健康还有很多其它方面的问题。例如:

1、销售费用率高达23%,结合广州富海门诊事件以及公司的经营历史,不禁让人自然而然担心美年健康重并购和销售,轻管理,这样对于品牌不利,而对于体检这个行业来说,品牌提供的是信任度,所以不重视品质不重视品牌的公司将会是时间的敌人。

2、净资产87亿,其中商誉占40亿,接近一半。公司长债短债较多,资产负债率较高,达到53%,不过未来应该会下降。至于ROE、净利率水平,与这个好赛道有点不匹配。

3、实控人拥有体外资产众多,涉及股权投资、医疗器械、医疗服务等多个板块。公司实控人俞熔所持有的体外资产众多,通过爱企查搜索,俞熔所关联的企业有 174家,在 83 家企业中担任法定代表人,其中天亿资产是其重要资产管理平台,旗下投资了非常多的企业,包含地产、医院等等。除此之外,俞熔还在万东医疗(20%)、百胜医疗、美维口腔(49%)、好卓数据(68%)、安翰科技(约 3%)等公司中持股,还有眼科、口腔、耳鼻喉科医院以及体外并购基金设立的体检门店。

4、实控人一致行动人和阿里减持。公司公告:截至 2020 年 11 月 3 日,股东阿里网络大宗交易累计减持总股本的 1.38%。实际控制人的一致行动人徐可于 11 月 2 日和 3 日大宗交易合计减持公司总股本的 0.34%。减持公告造成股价连续暴跌。

5、即便基本面如此,公司的估值可不便宜。根据各卖方的综合预测,即便公司股价暴跌这么多,公司2021年市盈率估值还在40倍以上。即便按2018公司最好业绩算,当前市值对应的PE也在40倍左右。

6、这么高的估值,却看不到未来高增长的动力。公司2019年停止扩张后,体检服务人次没有增长了,连续两年同比下降。客单价方面:2019 年同比增长 5%,2020 年同比增长1%,虽然在增长,但是增长幅度不大。

对于美年健康这样的基本面,其实如果不是因为张坤和董承非两位大佬翻牌子,我肯定到这就会排除掉的。正是因为这两位大佬的投资理念我比较认同,所以在查阅信息的时候我一直在想,大佬们到底看中了什么?我能想到的是看中了阿里对美年健康的赋能?比如:

1、导流赋能:目前公司已与支付宝开展合作,通过“美年大健康”小程序即可完成线上体检预约、查阅体检报告等一站式服务。在阿里强大导流能力加持下,公司有望在 C 端宣传上占据流量优势,提升品牌认知度、增强客户粘性。下午场缺失和 To B 占主导是民营体检商业模式的最大痛点,阿里仍将可能作为提升个检比例和下午场利用率的核心入口。

2、精细化管控赋能:阿里已派遣专业 IT 团队为美年定制开发并持续优化公司各类医疗信息化及财务软件系统,为中后台赋能,实现标准化、智能化、精细化管理。

3、体检大数据赋能:体检大数据有巨大的价值,在阿里的赋能下肯定能够实现最大商业化价值。

以上肯定有,不过关键应该不在这里。我思来想去查阅了一些资料,最后猜测,估计是看中了阿里对美年健康的控股和重塑。

首先,重要人事上,2019 年以来多位董事和高管进行调整,多位阿里系高管进入美年。从 2019 年 12 月起,美年共有 4 位董事辞任,4位补选董事均来自阿里巴巴,分别是曾松柏(蚂蚁金服集团 CPO、阿里巴巴合伙人)、徐宏(阿里巴巴集团财务副总裁)、徐潘华(阿里巴巴集团战略投资部资深投资总监)和朱顺炎(阿里健康 CEO 兼董事长,阿里巴巴创新事业群总裁)。此外,公司的财务总监也更换为前阿里网络的财务总监、前银泰商业集团 CFO 押志高。董秘也更换为曾任上海市瑞金医院普外科医师、国信证券医药行业首席分析师的江维娜。高管和董事的人士调整表明阿里巴巴正从顶层设计介入并赋能美年的战略规划和日常运行。

其次,我在翻阅年报的时候发现2020年年报与2019年年报差异很大,感觉都不像是一个团队写的。2019年年报信息披露很少,一些关键运营数据也没有披露。2020年年报内容丰富了很多,数据和信息也全面了很多。真的感觉貌似换了一波人,焕然一新的感觉。例如下图是2019年年报,其中一些数据在2020年报中进行了调整。

最后,最重要的,来自前面提到的减持。当时市场的想法是完了,大股东一致行动人减持也就算了,阿里刚进去居然也开始减持了。其实往深层次分析,可能另有原因,很可能是为了规避成为控股股东而进行的被动减持。这事情逻辑是这样的:

1、控股股东有资金需求。公司实控人也减持了万东医疗股权 2,340 万股,涉及资金达 3.0~3.6 亿,减持计划仍剩余 721 万股,占万东医疗总股本的 1.33%,对应资金在 8700 万左右。此外, 根据 Wind 的数据,目前俞熔、天亿资产、维途投资等大股东均有质押,除了天亿控股和世纪长河科技外,质押比例普遍超过 60%,中登披露的质押股数达到 6.15 亿股,占总股本的 15.71%。

2、如果实控人继续减持,阿里和云峰可能会成为控股股东。

3、阿里+云峰当前时点同样不适宜成为公司控股股东。假如再发生实际控制人自身需求减持,阿里+云峰成为则可能会发生需要解决同业竞争,规划注入爱康国宾的问题。

即:实控人有资金需求减持,阿里未避免成为控股股东,被动减持。

总结:

经过深入分析,总体来说,美年健康所处的行业还算可以,起码空间还很大,竞争格局也还不错,前两名都是阿里系。但美年健康算不上是好公司,控股股东也不怎么靠谱,发展路径也是疯狂并购然后疯狂还债,公司经营过程与结果都不太好。而且,估值还不低。所以一季报出来后,虽然我非常认可的两位投资经理都重仓了美年健康,我也仅建了观察仓。事后看,低位建的观察仓还能腰斩...。大佬们应该是看的比较远,我猜主要是看好阿里对公司的控股与重塑,只可惜进程缓慢,看不到时间表,顶不住股价持续下跌。所以这次独立思考也启示自己,启示大家,以后即便抄作业,也一定要把逻辑弄清楚。大佬们入局可以增强点信心,但是底层的逻辑还是要自己去深入分析,只有自己的东西才会相信,才会坚持。

【重要说明】本文为作者个人观点分享,很可能充满主观性甚至偏见,文中涉及到的公司也仅作案例交流,不涉及任何投资建议,请读者独立思考,自行承担风险

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-

国内外需求共振!2026年潜力赛道【电力行业】如何精准布局?

2026-01-26 16:04

2026-01-26 16:04

-

自由现金流指数vs红利指数:区别有哪些?该怎么选?(附ETF指南)

2026-01-26 16:04

2026-01-26 16:04

-

错过黄金白银,铜是否值得投资?

2026-01-26 16:04

2026-01-26 16:04

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章