氢能源产业链的机会和风险

发布时间:2021-8-17 11:56阅读:363

近期氢能源产业链暴涨,本文分析其中的机会和风险。

第一部分 全球氢能源竞赛——美国新能源绝地求生,氢能源将接棒锂电?

摘要

拜登行政令首次强调燃料电池电动车,或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。继锂电之后,氢能可能成为全球新能源的又一块兵家必争之地。

核心结论:

1、拜登行政令超预期加码,燃料电池赛道云开月明。由于拜登上任半年来持续鼓励新能源(车)产业,消息一定程度上早已被市场price-in,超预期之处在于,行政令特别明确了零排放汽车内涵,除传统BEV、PHEV外首次强调了FCEV,或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。

2、中欧过去数年陆续在新能源车领域发力,渗透率逐渐甩开与美国的差距,使美国被动落入新能源车发展第二梯队。今年以来,中欧新能源车产业政策更频繁空中加油,加剧了美国的被动局面。因此,拜登政府接任后持续推进新能源优先的倾斜政策,旨在于10年内弥合与中欧的差距并实现反超,试图确立新能源领域的领导地位。

3、然而,着重发展FCEV,可能是美国在新能源领域赶超中欧的唯一途径,主要原因有两个:

1)各国燃料电池规模化生产前“卡脖子”环节大同小异,产量视角下FCEV技术研发周期基本均处于萌芽阶段,以积累技术优势为目的加大FCEV研发投入拥有较高的效用预期;

2)选择FCEV作为新能源下一阶段主战场,有利于美国扬长避短,将中欧拉回至同一起跑线并实现换道超车,出于对已有话语权的维护,中欧政策层面有望跟进加码,氢能源新战场已然硝烟四起。

4、在美国新能源车政策爬坡的背景下,我国对氢能的布局先于美国而行,企业与政府均针对发展氢能实施了相关战略规划。

5、持续性层面,考虑到氢能源对我国能源安全与独立自主的长期意义,燃料电池有望对锂电池实现全面替代,故长期政策倾斜可期。

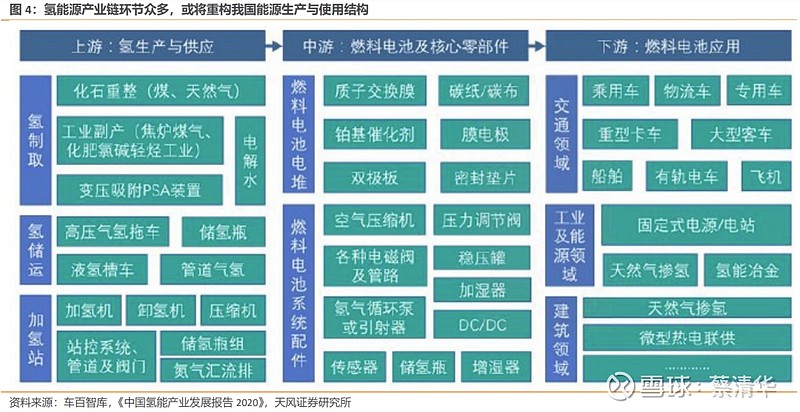

6、规模层面,氢能源产业链环节众多,或可重构我国能源生产与使用结构,预计产业链长期产值可看到10万亿以上。

7、产业链层面,尽管本轮氢能源行情以下游燃料电池需求放量为驱动,但上游制氢技术的研发突破,才是产业链实现垂直联动的决定因素。基于上述基本面结构,落实在投资层面,主要有三个层次的机会:

1)上游制氢环节:我国PEM电解水制氢技术距国际先进水平仍有一定差距,当前水平难以实现氢燃料电池对风光电储能需求的完美匹配。上游制氢技术的研发突破或将是政策扶持与企业投资的重点方向。

2)中游储运环节:为兼顾氢储运技术对能效性与安全性的要求,预计未来液氢和管道运输将成为氢储运主流方式。其中,国内低温液态储氢产业化尚不充分,或将成为行业下一个增长点。

3)下游应用环节:与锂电产业链下游以动力电池为主要应用类似,FCEV配套的氢燃料电池是氢能产业链的重要发展方向。我国燃料电池电堆技术处于世界先进水平,国内燃料电池企业有望在全球BEV/PHEV向FCEV升级的产业重塑浪潮中抢占更多市场份额,中期景气度可期。

01 FCEV:美国新能源的绝地求生之路

拜登行政令超预期加码,燃料电池赛道云开月明。8月5日拜登签署行政令,要求2030年实现零排放汽车销量占新车销量50%,并颁布排放新规以在2026年前减少污染。由于拜登上任半年来持续鼓励新能源(车)产业,消息一定程度上早已被市场price-in。超预期之处在于,行政令特别明确了零排放汽车内涵,除传统BEV、PHEV外首次强调了FCEV,或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。

中欧过去数年陆续在新能源车领域发力,渗透率逐渐甩开与美国的差距,使美国被动落入新能源车发展第二梯队。今年以来,中欧新能源车产业政策更频繁空中加油,加剧了美国的被动局面:

(1)国内方面,碳中和远景规划叠加政府持续加码意志,新能源车有望长期维持高边际。根据国务院《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》制定的发展愿景,2025年新车销量中新能源车渗透率将超过20%。而中汽协预测2025年汽车新车销量将达3000万辆,据此基于2020年数据推算,新能源车产销边际距实现目标存在至少460万辆的缺口,接近2020年产量的3倍,预计未来5年CAGR超过34.42%。同时,7月政治局会议强调“挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展”,中央赋予了新能源车在扩大内需层面的内涵,顶层设计带动下,未来5年我国新能源车产业链有望持续获得政策倾斜。

(2)欧盟方面,乘用车领域碳中和政策陆续实施,叠加2035年燃油车全面禁售令有望落地,欧洲新能源车持续渗透步入加速期。19-20Y起欧洲各国陆续出台多项乘用车碳中和发展政策,如限制乘用车二氧化碳排放量低于95g/km、多国颁布燃油车禁售日程等,叠加欧盟2020年7月欧盟经济复苏协议给予零排放车免征增值税等下游刺激,欧洲新能源车渗透率2020年同比激增79.4%,21Q1欧洲八国新车销量中新能源车渗透率达15.9%,高于去年同期7.8pct,增长势能强劲。7月14日,顺应欧洲多国颁布的燃油车禁售时间表,欧盟提议2035年起全面禁售燃油车,考虑到欧盟正在新能源领域争取更多话语权,全面禁售令落地有望取得实质性进展。

因此,拜登政府接任后持续推进新能源优先的倾斜政策,旨在于10年内弥合与中欧的差距并实现反超,试图确立新能源领域的领导地位。5月起美国新能源车行业刺激政策密集出台,具体措施包括提高消费者补贴、延长制造商补贴、加大政府与公共领域新能源车采购等。

然而,发展FCEV,可能是美国在新能源领域赶超中欧的唯一途径:

一方面,各国规模化生产前“卡脖子”环节大同小异,产量视角下FCEV技术研发周期基本均处于萌芽阶段,以积累技术优势为目的加大FCEV研发投入拥有较高的效用预期。根据IEA统计,2020年,中美FCEV销量分别为1182辆、938辆,分别占各自新能源车销售总量的0.10%、0.32%,未来首先打破FCEV产业链技术瓶颈的一方,有望在新能源车终端产品边际结构重塑的过程中,建立专利壁垒并抢占可观的市场份额。

另一方面,选择FCEV作为新能源下一阶段主战场,有利于美国扬长避短,将中欧拉回至同一起跑线并实现换道超车,出于对已有话语权的维护,中欧政策层面有望跟进加码,氢能源新战场已然硝烟四起。全球传统锂电全产业链产能高度集中于东亚特别是中国,于美国而言存在过度依赖竞争对手的供应链风险。根据6月美国《百日供应链评估报告》,中国占全球锂精炼加工产能达60%以上,而美国几乎无相关产能,同时全球锂电中游材料制造也由中国主导,故报告认为,美国应发挥知识产权与研发优势,注重下一代电池技术的开发,规避现有锂电池领域的各类挑战。在此背景下,中欧为维持现有话语权势必跟进燃料电池产业政策加码,氢能领域的“军备竞赛”即将拉开帷幕。

02 接棒锂电,氢能源拥抱十万亿市场浪潮

氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源,是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介,是实现交通运输、工业和建筑等领域大规模深度脱碳的最佳选择。根据国际氢能委员会预测,到2050年,氢能将创造3000万个工作岗位,减少60亿吨二氧化碳排放,创造2.5万亿美元产值,在全球能源中所占比重有望达到18%。

在美国新能源车政策爬坡的背景下,我国对氢能的布局先于美国而行。7月8日,华为通过与中科院大连物化所签署战略合作协议,或意味着华为布局氢能源的开始。7月16日,国资委表示1/3以上的央企已制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局并取得了技术研发及应用成果。企业与政府的战略规划,对氢能晋级新时期新能源领域风口做出了二次确认。

持续性层面,氢能的广泛应用对提升我国能源安全有重要意义,预期氢能产业链的发展将长期且密集地获得政策倾斜。我们在历史报告《先立后破:再看能源革命的黄金十年》中指出,在现有能源结构下,我国总体资源对经济增长牵引效应的发掘或已临近极致化,能源矛盾或将在未来数十年内成为制约经济可持续发展的瓶颈,因此实施碳中和国策、普及新能源车的目的在于通过能源结构升级,降低对于高对外依存度的石油的依赖程度。我国锂电产业链产能在全球处于绝对主导地位,而三元材料等锂电核心材料具有高镍化、高钴化属性,我国两类小金属储量全球占比分别仅约为9%和1%,以锂电为主的动力电池产品结构将无法满足资源独立自主的要求,长期来看锂电池或为燃油车向燃料电池新能源车进军的过渡代技术,因此未来氢能源燃料电池或将复制乃至超越当前锂电赛道的高景气。

规模层面,氢能技术可重构我国能源生产与使用结构,产业链长期价值可看到10万亿以上。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计,到2050年氢能将在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使用,氢能产业链产值将超过10万亿元。考虑到氢能产业链环节众多且未来功能上可完全实现对锂电池的替代效应,预计将成为资金容纳度较高的革命性赛道。

产业链层面,尽管本轮氢能源行情以下游燃料电池需求放量为驱动,但上游制氢技术的研发突破,才是产业链实现垂直联动的决定因素。落实在投资层面,主要有三个方向的机会:

1)上游制氢环节:当前制氢技术路线多元化,但传统成熟制氢工业中的高污染排放易对环境与产品纯度带来不利影响。尽管尚未实现规模化应用,电解水制氢因低碳、高纯度、易与再生能源技术相结合等优势,而有望成为未来氢气制取的主流方式。具体来看,我国PEM电解水制氢技术距国际先进水平仍有一定差距,当前碱性水制氢技术难以实现氢燃料电池对风光电储能需求的匹配。随着未来PEM电解水制氢法规模化应用的技术突破,氢能产业链内部的传导有望更加顺畅,因此,上游制氢技术的研发或将是政策扶持与企业投资的重点方向。

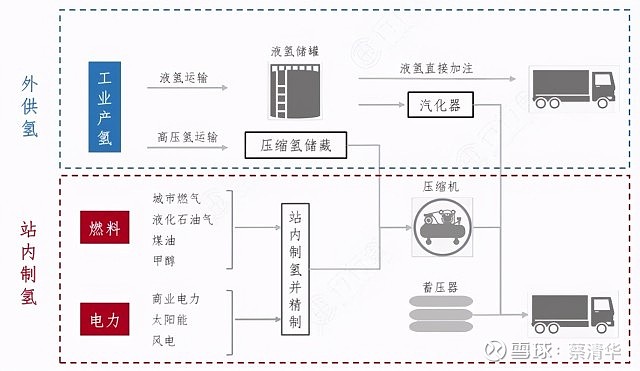

2)中游储运环节:氢气在我国属于危险品,但国内氢储运尚未存在兼具能效性与安全性的解决方案,预计未来液氢和管道运输将成为主流方式。其中,国内低温液态储氢产业化尚不充分,或将成为行业下一个增长点。

3)下游应用环节:与锂电产业下游以动力电池为主要应用类似,FCEV配套的氢燃料电池是氢能产业链的重要发展方向。我国燃料电池电堆技术处于世界先进水平,以国内电堆头部供应商捷氢最新燃料电池电堆PROME M3H为例,其体积功率密度达到3.8kW/L,高于全球主流竞品丰田新一代Mirai与本田第三代Clarity的3.1kW/L的水平约18.42%。因此,国内燃料电池企业有望在全球BEV/PHEV向FCEV升级的产业重塑浪潮中抢占更多市场份额,中期景气度可期。

风险提示:政策落实不及预期风险,研发进度不及预期风险,贸易摩擦风险等。

以上来源: 天风证券徐彪

第二部分 国内氢能源产业链

一、近期氢能源投资布局

3月29日,长城宣布投资50亿到氢能领域的研发当中;

同一日,中石化宣布建设1000座加氢站,要打造中国第一大氢能公司;

3月31日,3400亿市值的光伏龙头,隆基股份创始人李振国亲自带队布局氢能,要利用光伏造氢;

其它还有,宝丰能源拟投资10亿元加码氢能项目,现代汽车在广州建设氢燃料电池工厂……

与此同时,各地高层也在发布政策指引,提升市场预期。

比如,北京近期发布了《北京市氢能产业发展实施方案》,成为了北上广中第三个出台氢燃料电池车相关政策体系的城市,一并争夺成为示范城市。

毫无疑问,碳中和的大背景下,氢能板块是当下唯一能跟电动车一较高下的热点行业。

一系列氢能源概念股也蠢蠢欲动,纷纷作妖。

二、氢能源电池和氢能源车历史

第1集: 氢能源的历史与原理 | 现代汽车氢能指南 中文 youtube视频,需要科学上网,雪球无法上传视频

火箭科学家罗伯特祖布林,曾在他的《能源的胜利》一书中谈到了后石油的未来:

“氢只有在最坏的情况下,才可能成为汽车的能源”。

实际上,氢作为汽车能源首次被摆到世界的台面上,是在上个世纪70年代。

那个时候世界经历了两次石油危机,当然,两次都是针对美国。

于是美国在第一次石油危机结束之后马上成立了国际氢能协会,设立燃料电池技术合作计划。

但仅仅是处于探索阶段,并无实质性的研发技术出来。

上世纪90年代,联合国制订了《联合国气候变化框架公约》,签订公约的发达国家要在2000年之前,将他们释放到大气层的二氧化碳及其它“温室气体”的排放量降至1990年时的水平。

这个公约引起了全球对气候变暖的关注,于是欧洲和日本开始花重金寻求氢能源和氢燃料电池汽车的发展技术。

1993年,日本宣布为世界能源网络(WE-NET)计划的前4年投资45亿日元。

于是日本的车企丰田、日产和本田汽车,纷纷启动了燃料电池车的开发,押注下一代汽车。

2008年,欧盟出台燃料电池与氢联合行动计划项目(FCH-JU),计划在2008-2013年间投资9.4亿欧元用于氢能和燃料电池的研发,后于2010年又追加投资7亿欧元。

后来,随着石油价格回落,气候变暖话题热度的下降,在氢能源汽车领域上还始终保留着当初热情的国家,只剩下了日本。

而欧洲,则在看到中美在电动车领域的飞速进展之后,转身抛弃了氢能源。

一晃眼,几十年就过去了,而氢能源仍然只是处于商业化的前夜。

可见氢能源的商业化是多么的艰难,这里面的关键,就是其技术特征所导致的高昂成本限制,后面我们会进一步详细的分析。

先看看日本。

在过去的30多年里,日本政府投入了数千亿日元对氢能及燃料电池技术进行研发推广,其积累的技术专利数量也相应地位居全球第一。

丰田的Mirai是全球销量最高的氢燃料汽车,其起售价曾高达845万日元(50万人民币)。

不过现在,价格已经回落至家用车水平(26万人民币左右)。

那么这辆车的销量是多少呢?

至今,历年全球累计销量:11154辆。

去年,2020年的全球年销量只有902辆,太可怜了……

或许你会说,在新能源汽车时代,因为中美欧走的都是电动车路线;

只有日本押注氢能源车,日本市场太小了,所以才会输得很惨。

因此,我们在投资氢能源之前,一定要想清楚:

为什么此前,中国、美国、欧洲都重点押注电动车,电动车和氢能源车相比,各自的优缺点是什么?

今天,从各个方面来看,电动车都比氢燃料车更成熟。

关键的原因,就是成本。

因为在早期,新能源车是补贴驱动的。

从国家层面上来考量,十年前,如果发展氢能,还需要在能源供给上进行高昂的烧钱投资,研发成本也比电动汽车要高得多,那自然是没有动力进行大范围布局的。

也因此,直到今天,当电动车的政府补贴开始大幅减少,电动车已成燎原之势,电动车产业链也开始形成正向现金流的时候,政府才开始考虑备胎的问题。

从技术上来看,氢能源跟锂电池技术特点不同,两者就像汽油、柴油一样,会形成错位发展的格局,有着其自身特殊的应用场景。

前景肯定是有的,但多久才能形成落地的业绩呢?

三、中国氢能源车为啥没跑出来?

2001年,中国启动了电动汽车重大科技专项,俗称“三纵三横”的开发格局。

即燃料电池、混合动力和纯电动汽车的“三纵”,和多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池的“三横”。

然而这三纵只有两纵跑了出来,就是纯电动和混合动力(中国大都是插电混合)。

最早生产出来的新能源汽车主要集中在公共领域的一些示范推广项目,例如2008年奥运会上接送运动员的电动客车。

2014年以前,中国的新能源汽车大多以政府、企事业单位为主导,示范意义多过实际应用,商用车占比在30%-60%之间。

在政府的新能源商用车主导下,新能源汽车的产业链和基础设施都在慢慢铺开,为后续的爆发奠定基础。

这个阶段,主要是部分城市采购的电动出租车、电动公交车等。

但2013和2014年新能源车销量增长仍然只有个位数,电动汽车的孵化期用了整整6年。

2015年,新能源汽车在中国迎来了第一次爆发,销量同比增长300%。

拉动这次爆发性增长的,主要是新能源的纯电动乘用车。

发生了什么?

除了政策鼓励,一个被大家忽略的原因就是滴滴。

2015年正是滴滴烧钱的高峰期,滴滴CEO程维致股东信里提到,滴滴2015年的收入预期是120亿美元(这里应该指的是GMV),约合人民币700亿元左右。

而滴滴出行的销售总经理在2016年的时候曾提到,北汽销售的电动汽车有1/2都在滴滴的平台上,而平台上燃油车的比例和市占率差不多。

纯电汽车免购置税,在一线城市又不限行,充能成本还低,成为了滴滴司机们的新选择。

当年买新能源车的人有一半都去跑滴滴了,滴滴的用户和车主增长同时拉动了新能源汽车的增长。

换句话说,除了政府的推动,乘用车市场在网约车大规模补贴下的需求爆发是一个很重要的驱动力。

除了上述出行平台给新能源车市场带来生机,当年的新能源车厂商格局也有了翻天覆地的变化。

2015年和2016年,中国纯电动汽车销冠分别是吉利康迪熊猫和北汽E系列,对比2015、2016和2020年的新能源车销量Top5,格局发生了巨大的变化。

尽管目前的北汽、比亚迪和吉利仍然是中国新能源汽车大厂,但是如果你在2015年的时候看中了销量第三的众泰,今天就悲催了……

从价值投资的角度来看,目前的氢能源汽车还在探索阶段,今明两年的发展可能只能达到2010-2011年电动汽车的发展程度。

这个行业还远没有达到值得普通投资者重金押注的阶段。

它还需要一个契机,像滴滴那样的契机。

出行平台有没有可能再次拉动氢燃料车的发展呢?君临认为不太可能了。

对于出行司机来说,补能成本是最关键的痛点,氢燃料车的加氢成本什么时候能低于电动汽车了,出行平台才有可能成为驱动力之一。

既然燃料电池在2001年,就已经被中国列入了“三纵”之一,作为最清洁的氢燃料电池汽车为什么到现在还没有在中国正式落地?

这就涉及到了资金和技术层面的问题,比起纯电动汽车和插电混动汽车来说,氢燃料电池的推动需要更多的成本,也有更大的阻力。

但中国为了碳中和,在清洁能源上的推行力度非常大,氢燃料电池的发展虽然不是高速,却仍然是一块蛋糕。

这块蛋糕中哪部分价值更高?我们深入到产业链里面看看。

四、中国氢能源产业链

供给面上,从造氢,储存,运输,补能,到造车,每一个环节都存在着技术问题。

而每一环都已经有玩家入场,谁更值得一看?

造氢,可关注阳光电源

中国其实是造氢大国,目前国际制氢年产量6300万吨左右,中国每年产氢约2200万吨,占世界氢产量的三分之一。

但中国产的大部分氢和电一样,都不是通过环保的方式被制造出来的。

中国近十年火力发电占比在75%左右,而中国造氢大部分都是通过化石能源制造出来的,也就是我们俗称的灰氢。

2020年中国氢气67%来自于化石能源,30%来自于工业副产氢,只有3%是来自可再生能源(例如光伏制氢)。

无论是纯电动汽车还是氢燃料电池,其实在生产端都没有真正做到环保。

这也是为什么中国想要发展“三纵”,希望能让需求端拉动能源转型,无论是发电还是造氢都要清洁起来,让中国赶快达成碳中和目标。

为了改善能源结构,隆基和阳光电源两个光伏白马都顺势进入氢能源领域。

有人说,他们这一步能够在供给端推动氢能源汽车的发展,反过来再拉动光伏装机需求。

但君临认为,这不是隆基进军光伏制氢的真正原因。

隆基在光伏发电这一块的需求增长未来会远大于氢能源需求的增长,并不需要,也不指望氢能源来拉动。

目前光伏造氢的背景有两点:

1、光伏发电在西北等有消纳问题的地区,经常会出现晚上供电不足,白天发的电都浪费了,而晚上又没太阳,急需低成本的储能技术。

阳光电源的董事长原话:

“最近我碰到一件非常郁闷的事情,我们在西藏领导很关心,让我们开发一个110MW的光伏太阳能电站,单位要求我们在晚上发电,所以我心里感到非常悲哀。我太阳能的光伏电站要求在晚上发电,我算下来全部是赔本的,肯定要装储能。”

2、光伏发电补贴逐年退坡,补贴缺口持续扩大,越来越多平价的光伏电站出现,但平价项目意味着不能拿补贴,电站就更难赚钱和运营了。

在这样的背景下,隆基和阳光电源等龙头现阶段进入制氢领域,更多的是想要利用光伏制氢储能,然后将氢气以气态、液态甚至固态形式存储起来。

晚上再拿出来发电,氢气转化为电能的转换效率能达到50%-90%。

其次,目前光伏电站补贴退坡,之后国家可能还会在光伏造氢项目上基于政策补贴,现在此布局也可以等待补贴的第一杯羹。

氢能源的补贴目前更多是在终端应用上,在造氢层面上还没有为光伏制氢单独设立单独的补贴政策。

要想光伏制氢实现创收,要先看看光伏造氢相关的补贴政策的出台和落地。

另外,光伏制氢项目还未全面铺开,在上述公司的财报上也难以有所体现。

如果光伏造氢相关补贴出台,阳光电源是一个比隆基要有价值的企业,毕竟它在光伏制氢上的布局更早、更多、更广。

阳光电源2019年就成立了专门的氢能事业部,手头上已经握有三个光伏制氢项目,而隆基只是刚成立一个氢能科技公司。

国企牵头氢气运输和加氢站,需求不足仍难破局

上个月,中石化布局了加氢站和氢气运输,还宣布要建设1000座加氢站或油氢合建,但比起建充电站,氢气的运输和加氢站布局要比想象中难。

第一难,中国的氢气运输环节技术仍有依赖进口。加氢站的铺开面临最大的问题就是氢气运输。

目前我国氢气运输的主要方式是长管拖车,因为氢气容易与金属发生氢脆反应和氢浸蚀,造成氢气泄漏,对技术要求很高。

因此,设备目前大都需要从国外进口。

另外氢气运输技术不足造成氢气运不远,现在的氢能示范应用都是在制氢产地附近200公里以内布局。

第二难,加氢站运营费用高。

中国目前加氢站建设仍处在烧钱阶段。

加氢站的建设成本在1200万(不含土地),建加氢站所需的核心设备(占总投入的80%)都是纯进口。

一个加氢站300-400万元的国家补贴,大部分都落入了外国人的手中,尤其是泵和压缩机这些精密机械设备,技术进步非常慢,跨越和代替国外产品需要几十年的时间。

现在投运的70多座加氢站,基本上都在亏损。

加氢站每年的运营费用就达到200多万元,如果车辆少根本无法承受运营费用,另外中国所生产的加氢站设备各项技术指标仍有欠缺。

相比之下,一个有10个充电机的充电站的建设成本在500万元左右(包括基础设施和配电成本),运营费用在30万元以内。

也就是说,加氢站的建设成本是充电站的2.4倍,运营成本是7倍。

巨大的建设和运营费用只有政府能够承受,所以在中国的加氢站还是以中石化和中石油牵头。

即使国企央企牵头了加氢站的建设,氢燃料电池汽车的快速补能也还没那么快达到。

目前中国的加氢站的氢气压缩机还没法实现3-5分钟的快速加氢,即使国外比较先进的加氢站实际加氢时间也在5-7分钟左右。

而且下一个司机还需要等20分钟,让储氢罐积累压力。

如果加氢站的压缩技术没有突破性的进步,氢燃料电池汽车的快速补能优势也消失了。

毕竟这样的加氢时间和超级充电桩差不了太多,大家都是等30-40分钟。

目前加氢站相关企业有:厚普股份(提供加氢站成套设备);中集安瑞科(2021年1月7日中标国家能源集团70MPa加氢站项目);鸿达兴业(在内蒙古建设运营我国第一座民用液氢加工厂);嘉化能源(副产氢提纯、运输、加氢站一体化运营企业、国投聚力合作)。

其中嘉化能源是加氢站相关企业中值得关注的一个,因为工业副产制氢因成本较低,且接近消费市场,是氢燃料电池发展初期主要的供氢主体,与央企合作也是其优势之一。

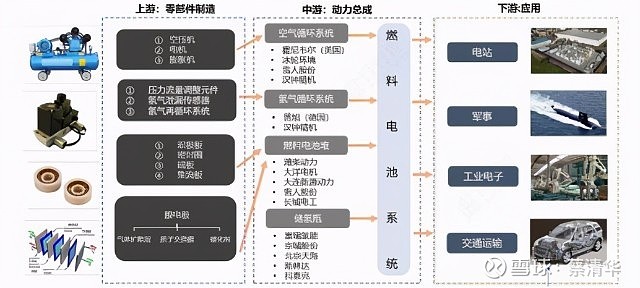

氢燃料电池汽车核心在电池电堆

纯电动汽车和内燃机汽车内部构造有着非常大的差别,所以我们看到目前兴起的造车新势力都不是曾经的汽车龙头企业。

纯电动汽车的零部件要比传统汽车简单得多,主要技术难点在于三电系统,电池电机电控,而氢燃料电池汽车的结构更接近纯电动汽车,通过氢气转化为电能供汽车行驶。

尽管大家都说,氢燃料电池汽车是氢能高效利用的最有效途径,但实际上它适合的是重载车。

因为燃料电池能量密度高,电堆与氢罐分开,安全性更高,不容易爆炸。

但对于乘用车来说,它比电动车还多一个储氢罐,能量转换效率会低一些,内部空间也会更小,而制造成本却比电动车高出许多。

目前的氢燃料电池车,氢气转化成电能的效率是30-50%,但电动汽车的电池转换效率能达到90%以上。

看看目前世界上销量最高的氢燃料电池和电动车对比:

世界上技术最成熟的氢燃料电池汽车丰田Mirai配备了3个储氢罐,日版车型的续航里程为650km,电机的最大功率为134kW,最大扭矩300Nm,车辆的最高时速为175km/h,0—100公里/小时加速时间为9秒。

而中国的小鹏P7续航里程为670km,电机最大功率为196kW,最大扭矩390Nm,车辆最高时速170km/h,0-100公里/小时加速时间为4.3秒。

从动力上看,Mirai的电机功率和扭矩都低于P7 20%-30%,百公里加速时间更是比P7长了一倍。

要知道,Mirai是从1992年开始研发的,而电动车品牌特斯拉是由马丁艾伯哈德与马克塔彭宁于2003年7月合伙成立的(最早创始人并非马斯克)。

氢燃料电池汽车的发展时间要比电动车至少多十几年以上。

再看看成本问题。

氢燃料电池的成本是整车成本的一半,目前是8000元/kW,而电动车电池成本已经压缩到1000元/kW,电池成本的压缩将会是该行业最关键的技术之一。

目前氢燃料电池中,从成本端来看,系统中最核心的部分是燃料电池电堆和空压机,占据燃料电池系统约一半成本,实现降本最主要是针对这两个部分进行改进。

现在中国燃料电池电堆主要厂商包括亿华通、腾龙股份、大洋电机、雄韬股份、潍柴动力。

最有优势的企业是亿华通,因为它目前拥有自主研发的电池电堆技术,发动机产能达到了年2000台,在氢燃料电池商用车上市占率领先。

氢气循环系统厂商方面,雪人股份是空压机的主要供应商、汉钟精机自主研发螺杆空气压缩机。

成本占比第二大的就是催化剂,其中包含贵金属铂。

如果要降低催化剂成本,要不就降低铂的使用量,要不就研发非铂催化剂,但目前这两个技术路线都还没有量产。

催化剂量产已经在日本欧洲等国家实现了,国内还没有量产的企业。

目前贵研铂业还处于实验室阶段,对比其0.63%的研发费率,典型蹭概念,没太大的投资机会。

另外燃料电池里的质子交换膜、气体扩散层和双极板也是核心部件,但是国内厂商目前只有东岳集团和腾龙股份能自研质子交换膜,其他两个部件仍依赖进口。

氢燃料电池目前还有一个致命的问题:寿命短。

国内氢能商用车目前的寿命在1万小时左右,而电动车厂大都承诺8年或15万公里的质保,拿氢能车跑滴滴的愿想很难实现了。

五、核心观点

现阶段,氢能源投资的风险远大于机会

2025年,中国新能源汽车渗透率目标为20%,中国花了15年的时间才把电动汽车市场拉开一个小口,这其中还有不少出行平台、国产特斯拉的功劳。

氢燃料电池汽车最先由日本于1993年研发,至今全球累计销售规模仍只有5位数,可想而知氢燃料电池汽车发展的阻力有多大。

电动车替代燃油乘用车的趋势已经很明显了,这块最大的蛋糕目前不会有氢能的机会。

那么氢能主要的机会,将只剩下:重载商用车和光伏储能。

前者的技术替代确定性较大,但落地时间,在诸多技术问题的掣肘下,或许比锂电需要花的时间更漫长。

后者还要跟低成本的锂电去竞争,一切仍是未知数,即使光伏大佬们也是两边押注。

市场空间相对锂电要小,业绩落地也存在着不确定性,现在投资,确实是为信仰而充值了。

以上部分来源 君临汇

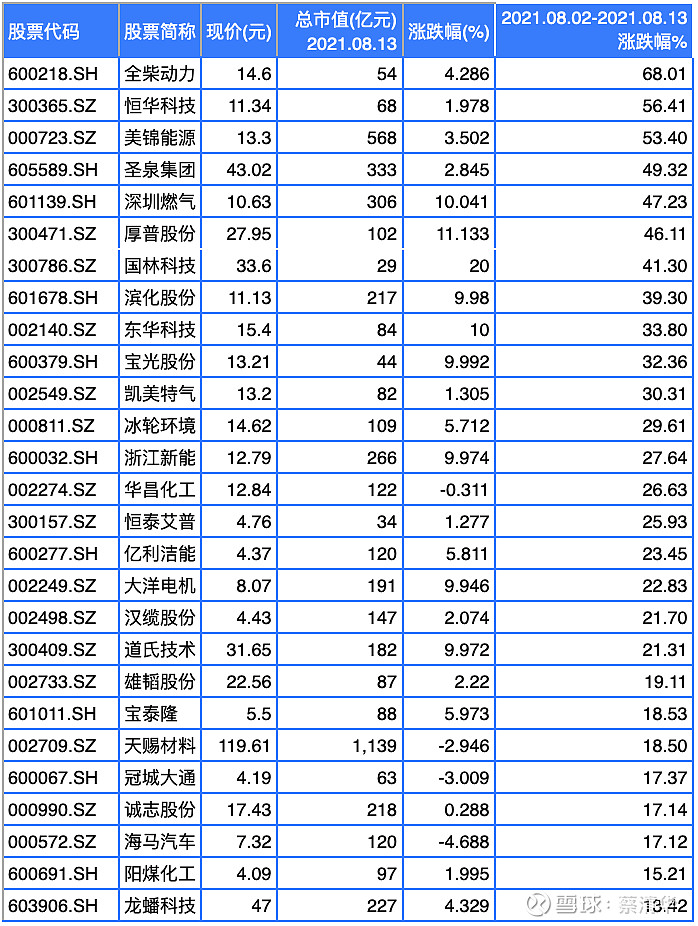

第三部分 近期氢能源个股分析 2021-08-15

核心观点 氢能源没有核心量价齐升,只能快进快出,不可恋战,不可恋战

一、近期涨跌幅

股票代码 股票简称 现价(元) "总市值(亿元) 2021.08.13" 涨跌幅(%)

600218.SH 全柴动力 14.6 54 4.286 68.01

300365.SZ 恒华科技 11.34 68 1.978 56.41

000723.SZ 美锦能源 13.3 568 3.502 53.40

605589.SH 圣泉集团 43.02 333 2.845 49.32

601139.SH 深圳燃气 10.63 306 10.041 47.23

300471.SZ 厚普股份 27.95 102 11.133 46.11

300786.SZ 国林科技 33.6 29 20 41.30

601678.SH 滨化股份 11.13 217 9.98 39.30

002140.SZ 东华科技 15.4 84 10 33.80

600379.SH 宝光股份 13.21 44 9.992 32.36

002549.SZ 凯美特气 13.2 82 1.305 30.31

000811.SZ 冰轮环境 14.62 109 5.712 29.61

600032.SH 浙江新能 12.79 266 9.974 27.64

002274.SZ 华昌化工 12.84 122 -0.311 26.63

300157.SZ 恒泰艾普 4.76 34 1.277 25.93

600277.SH 亿利洁能 4.37 120 5.811 23.45

002249.SZ 大洋电机 8.07 191 9.946 22.83

002498.SZ 汉缆股份 4.43 147 2.074 21.70

300409.SZ 道氏技术 31.65 182 9.972 21.31

002733.SZ 雄韬股份 22.56 87 2.22 19.11

601011.SH 宝泰隆 5.5 88 5.973 18.53

002709.SZ 天赐材料 119.61 1,139 -2.946 18.50

600067.SH 冠城大通 4.19 63 -3.009 17.37

000990.SZ 诚志股份 17.43 218 0.288 17.14

000572.SZ 海马汽车 7.32 120 -4.688 17.12

600691.SH 阳煤化工 4.09 97 1.995 15.21

603906.SH 龙蟠科技 47 227 4.329 13.42

二、媒体报道、市场传闻、热点概念

全柴动力

公司回应

媒体报道、市场传闻、热点概念情况

1、安徽元隽氢能源研究所有限公司氢燃料电池业务目前处于研发试制阶段,

尚不具备盈利能力,其研发技术未经过市场商业化应用验证。

2、安徽中能元隽氢能科技股份有限公司拟投资的募投项目“氢燃料电池智

能制造建设项目”处于厂房改造和设备购置阶段,未批量生产。未来量产时间及

市场订单情况存在不确定性。

3、公司氢燃料电池技术未经过市场商业化应用验证,未来在技术研发、产

品竞争能力、盈利能力等方面存在不确定性;与氢燃料电池业务相关的资产规模

较小,非主营业务且暂无营业收入,即使投产,预计对上市公司整体业务影响也

较小;氢燃料电池行业发展目前仍处在早期阶段,且有赖于加氢站等配套设施跟

上,市场大规模商业化存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

恒华科技

恒华科技增资摩氢科技1875万 涉足甲醇重整制氢

美锦能源

8天暴涨53% "氢能龙头"美锦能源火了 一批明星基金经理赚大了

汉缆股份

汉缆股份:随着青岛氢能的产业规划和应用,公司规划建成具有自主知识产权的氢能产业基地

汉缆股份(002498.SZ)8月9日在投资者互动平台表示,公司在氢能产业链上积极布局,除了氢能装备研发制作和系统集成,还进行了关键零部件模压双极板的研发制作和销售,在平度已建成了生产车间,并分期进行产线建设。随着青岛氢能的产业规划和应用,公司规划建成具有自主知识产权的氢能产业基地。谢谢!

本文不构成投资建议

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

低佣股票开户入群V:442557803

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-

最新整理:2026全年A股休市日历出炉!

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章