从日本薄膜电容龙头看汽车电子部件的机遇【55页】

发布时间:2021-6-1 13:24阅读:269

核心摘要

研究背景

薄膜电容性能优异,产业链下游主要包括家电、LED 照明、轨道交通等传统行业。自从 2003 年首次被用于第二代丰田普锐斯混合动力车后,随着混合动 力车市场的扩大,成就了当前车载薄膜电容行业龙头松下、尼吉康等日本厂商。随着新能源车的普及,薄膜电容市场近年得到进一步的长足发展;同时, 由于其价格竞争力提升,薄膜电容被逐渐应用到可再生能源(光伏、风力发 电)的动力调节器及产业机器的逆变器。

2 个核心问题

通过几个角度的分析:

1)首次替代铝电解电容的经过;

2)薄膜电容对于 新能源车的重要性;

3)发展驱动力转换;

4)全球竞争格局梳理;

5)日本车载 零部件龙头厂商的启示,我们来探寻以下两个核心问题的答案。

薄膜电容市场的竞争格局?

早期的薄膜电容市场参与者主要是日系及欧美厂商,中国厂商并不具有发言权。随着下游终端厂商零部件采购的国际化,及电子机器、家用电器等终端 产品的普及化,电子零部件产品也逐渐陷入价格竞争。

在全球薄膜电容市场, 尤其在中国成为主要的制造业组装产业集中地之后,中低压的电子机器、家用 电器用的薄膜电容逐渐受到来自中国本土厂商的竞争;然而,在应用场景集中 于 xEV(HV、PHV、EV、FCV 的总称)、新能源、工控及铁道用的高压大容量 方面,日系厂商依旧主导市场。

龙头厂商松下也因与中国厂商的激烈竞争,将大部分的通用化产品产能移 到日本国外,日本国内工厂专注于生产车载等专用品。

尤其在 xEV 逆变器等特 殊用途,日系厂商松下及尼吉康在 2003 年后借助丰田混合动力车量产,实现了 特殊用途的铝电解电容的首次替代,迅速扩大车载端的市场份额。换言之,早 年的 xEV 用薄膜电容几乎被松下、尼吉康所垄断,这两家厂商的发展历程对中国厂商的未来机遇有巨大的启示作用。

车载零部件日系厂商的启示及中国厂商的机遇?

日本松下以及尼吉康的事例,让我们明白了在开发早期与下游客户密切磋 商的重要性,这也是成就日本电子零部件产业长期强者恒强的核心竞争力。其 具体体现在:

1)迅速实现量产:高度参与汽车 OEM 及 Tier1 的前期开发,进行紧密合作;

2)规模定制化:提供直接嵌合客户需求的高整合度产品。

面对汽车产业的大宗商品化,汽车 OEM 逐步开始导入平台战略,以应对诸 多课题:

1)降低车辆开发/制造成本(推进关键总成/零部件的通用化及模块 化);

2)缩短车辆开发周期(维持新车的独特性以快速响应市场的需求);

3) 聚焦新技术、新产品开发(将精力集中于能形成差异化的领域,比如自动驾驶/ 智能座舱)。

我们认为,这样的大背景下,日本汽车 OEM 与零部件厂商间的 “系列关系”形成的紧密合作及“磨合”文化,在未来很难成为维持日系汽车 OEM 核心竞争力的源泉;另一方面,中国通过大力推进新能源车的普及,对于 国内的汽车相关零部件厂商而言,未来机会大于挑战。

薄膜电容:性能优异,驱动力转换

薄膜电容性能优异,主要用于高精度应用场景

薄膜电容又称塑料薄膜电容,是以金属箔片为电极、以塑料薄膜为电介 质,通过卷绕或叠层工艺制成的电容。箔片和薄膜的不同排列衍生出许多不同 的薄膜电容结构。薄膜电容可按电介质分为:聚对苯二甲酸乙二酯(PET, Polyethylene Terephthalate)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN,Polyethylene Naphthalate)、聚丙烯(PP,Polypropylene)、聚苯硫醚(PPS, Polyphenylene Sulphide);可按线端分为:直流薄膜电容、交流薄膜电容;也 可按结构和加工方式分为:卷绕型、积层型、有感型与无感型。

薄膜电容有以上四种电介质,下游客户根据用途选择合适的产品。就应用 场景而言,PPS 和 PEN 由于具有较高的耐热性,可用于表面贴装薄膜电容;就 电气特性而言,PEN 接近 PET,PPS 接近 PP。以前通常使用小型、廉价的 PET 作为通用材料,但高频/大电流的应用领域多使用具有优良的高频特性(低 ESR)的 PP。PP 电介质具有高安全性和高耐湿性的特点,随着 PP 电介质薄 膜电容小型化技术的发展,PP 现在被广泛使用。

薄膜电容产业链上下游较为稳定。产业链上游主要是原材料,包括导线、 金属箔、基膜、外包装树脂等材料。其中,基膜是薄膜电容的电介质,电介质 材料不同,薄膜电容的性能也有所不同,所以基膜是最重要的上游原料,占材 料成本的 60%-70%。产业链下游主要包括家电、LED 照明、轨道交通等传统行 业,以及新能源汽车、光伏风电等新兴行业。受益于下游传统行业的稳定发展 以及新兴行业的快速成长,薄膜电容市场规模稳步扩大。

薄膜电容性能优异,是最常用的电容之一。比起普通电容,它具有以下优 势:1)静电容量范围大;2)使用寿命长;3)金属化电极有自愈性,能够自动 修复小损坏;4)可承受极高电压;5)无极性,低 ESR(等效串联电阻)提升 电容滤波效果;6)抗脉冲能力强;7)高频特性好;8)稳定性高、损耗小。

相较于陶瓷电容(MLCC 等)而言,薄膜电容以及铝电解电容在电介质的 材料技术及加工工艺方面较难提升附加价值性,中国厂商可通过外购材料及设 备而部分实现量产。

另外,相较于陶瓷电容(MLCC 等),薄膜电容具有良好的 温度特性/静电容量得以应对需要高精度的应用场景,并且不存在直流偏置特 性、音鸣、以及因温度/物理冲击导致的裂纹问题等,因此性能较陶瓷电容器更 为优越。但由于形状大且价格昂贵,薄膜电容主要应用于陶瓷电容器无法覆盖 的电压/电容范围,以及高性能/高精度应用场景中,最典型的应用端诸如电动车 及光伏逆变器等特定场景。

发展驱动力转换,电动车、新能源、工控带动薄膜 电容新需求

近年来,传统领域薄膜电容器需求逐年下降,主要由于家电需求增长放 缓,而照明领域的需求则因 LED 技术革新及替代率提升而陷入低迷。另一方 面,由于薄膜电容的价格竞争力提升,其应用向新需求拓展,如可再生能源 (光伏、风力发电)的动力调节器(Power conditioner)及产业机器的逆变器 (Inverter),且在新能源车上也有较好的表现。目前,新能源车已得到各国政 府大力推动,将逐步取代传统燃油车辆,市场空间广大;光伏、风电则受益碳 中和趋势及成本降低,需求也将实现快速增长。根据华经产业研究院的数据, 2019 年国内薄膜电容器市场规模约为 90.4 亿元人民币,约占全球市场的 57%。

1)新能源汽车

对于新能源汽车而言,由于其电气化程度提升显著,电路系统的输出功率及电压也出现大幅上升,导致其对相关电子元器件的耐压、耐冲击要求同步提升。而相较于早期使用的铝电解电容,薄膜电容器具备绝缘阻抗高、耐电压高、频率特性优异等优点,正逐步成为铝电解电容的替代品。因此,随着新能源汽车销量持续增长,薄膜电容器市场规模也将随之扩大。

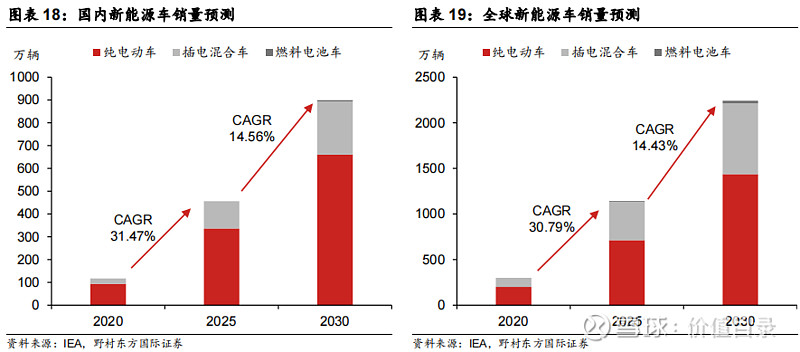

近年来,在各国政策及扶持的拉动下,新能源汽车销量近年来也呈现出大 幅增长的态势。根据 IEA(国际能源署)数据,全球新能源汽车(纯电动车及 插电混合车)销量在 2020 年达到 299.71 万辆,2015-2020 年 CAGR 约 40.35%;同期国内新能源年度销量达到 115.96 万辆,2015-2020 年 CAGR 约 41.09%。

就未来需求而言,根据 IEA 既定政策情形预测,至 2025 年中国新能源车销 量总和将达 456 万辆,2020-2025 年 CAGR 约为 31.47%;至 2030 年,中国 新能源车销量将达 900 万辆,2025-2030 年 CAGR 约 14.56%。在同样的情形 假设下,全球新能源车销量至 2025 年将达 1143 万辆,至 2030 年进一步提升 至 2243 万辆。

目前,全球 20 家最大整车厂中的 18 家(根据 2020 年汽车销量推算)已 经就未来电动车销量提出具体规划。部分汽车厂商不仅仅提出了 2025 年的目 标,还对 2030 年的电动化程度也做出了具体规划。总体来说,根据 IEA 就整车 厂规划进行的测算,至 2025 年全球轻型电动车累计销量将达约 5500 万-7300 万台。

2)新能源(光伏及风电)

光伏风电等新能源设备的电路要求电容耐高压、耐高纹波电流、使用寿命 长等。薄膜电容器主要应用在光伏风电设备的 DC-Link 电容中,吸收光伏逆变 器和风电变流器 DC-Link 端的高脉冲电流,使电压保持在稳定的范围内。薄膜 电容器具有耐高压性、耐高电流性、无极性、使用寿命长、低 ESR 等特性,符 合光伏风电设备对电容的要求,适用于光伏逆变器和风电变流器。与电解电容 相比,薄膜电容不仅性能优异,并且可以简化电路设计,节省 IGBT 吸收电容等 电子元件的使用,节约成本。

近年来光伏风电的发电成本下降,成为助力低碳排放的主要发电方案。根 据国际可再生能源结构(IRENA)数据,在 2010 年至 2019 年期间,光伏发电 平均平准化度电成本(LCOE)从 0.378 美元/千瓦时下降至 0.068 美元/千瓦 时,下降幅度达到 82%;陆上风电平均 LCOE 从 0.086 美元/千瓦时下降至 0.053 美元/千瓦时,下降幅度达到 38%;海上风电平均 LCOE 从 0.161 美元/千 瓦时下降至 0.115 美元/千瓦时,下降幅度达到 29%。光伏度电成本与化石燃料 度电成本最低水平的价格差距差逐步缩小,陆上风电度电成本与化石燃料度电 成本最低水平基本持平。

随着全球光伏发电成本下降,最低中标电价纪录也被不断刷新。2020 年 8 月葡萄牙报出 1.32 美分/千瓦时的中标电价,成为当前全球光伏电站最低中标电 价。与此同时,我国光伏发电成本也有了大幅降低,2020 年平均上网电价已降 至 0.35 元/千瓦时,2021 年有望全部实现平价上网,不再需要补贴,预计“十四 五”期间将降低至 0.26 元/千瓦时以下,届时光伏发电成本将低于绝大部分煤 电。光伏与风电的平价化将极大促进其快速推广。

在需求方面,随着“碳中和”理念的深入,全球各个国家及地区逐步加大 对可再生能源的研究与应用,未来全球电力生产结构将逐渐向可再生能源发 展,其中光伏发电将是增长速度最快的可再生能源。2020 年国内光伏新增装机 量达到 48.2GW,同比增加 60.1%,创历史第二高;根据中国光伏行业协会预 测,到 2030 年新增装机量有望达到 105GW-130GW。从全球光伏市场来看, 未来 5 年全球光伏市场将进入快速攀升通道,并迎来较长时间的持续发展机 遇。虽受疫情影响,2020 年全球光伏新增装机量仍达到 150-170GW,并且根 据中国光伏行业协会预测,2030 年新增装机量有望达到 310-360GW。

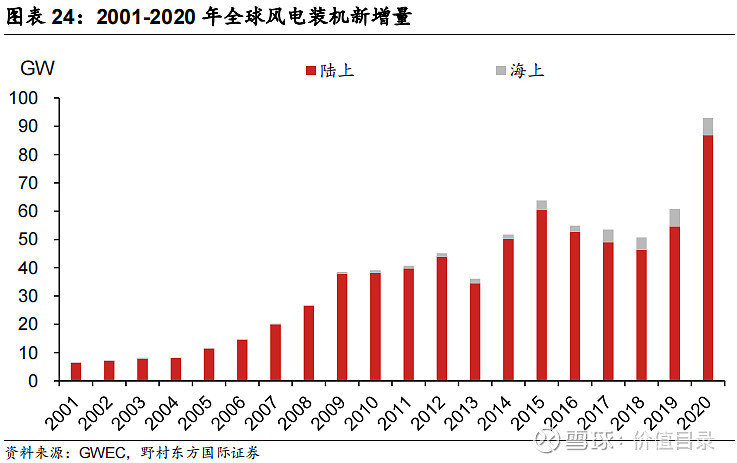

风电装机规模近年来也发展迅速。根据全球风能理事会(GWEC)发布的 统计数据,2017 年至 2020 年全国风电新增装机容量分别为 19.66GW、 21.14GW、26.79GW 和 52.00GW,同期全球装机量分别为 53.5GW、 50.7GW、60.8GW、93.0GW,中国及全球新增装机量呈明显增长态势。至 2020 年末中国已经成为全球新增装机量最大的国家,占比约 56%。

根据 GWEC 预测,全球风电装机量在 2021-2025 年将呈先降后升的态 势,2021-2025 装机量 CAGR 约 4%,至 2025 年约为 112GW,其增长态势将 主要取决于政策导向。2021 年全球装机量下滑主要由于中国地区风电将进入后 补贴阶段,而 2019 年批准的项目(仍带有补贴)在 2020 年也基本完成建设, 此后中国装机量将快速回升。同时,随着海上风电逐步实现商业化,GWEC 预 计至 2025 年海上装机量将达 23.9GW,较 2020 年的 6.1GW 提升近 300%。

另一方面,按照 IEA 的 2050 年净零排放情景测算,全球风电装机量至 2025 年需达 160GW,至 2030 年需达 280GW,高于 GWEC 推测的增长预 期。因此,我们判断,随着排放目标的临近与时间的推移,全球风电装机量增 长或超过 GWEC 预测,为薄膜电容器提供巨大的市场需求。

竞争格局:对标龙头厂商日本松下

早期的薄膜电容市场参与者主要是日系及欧美厂商,中国厂商并不具有市 场发言权。但随着下游终端厂商零部件采购的国际化,以及电子机器、家用电 器等终端产品的普及化,电子零部件产品也逐渐陷入价格竞争。在全球薄膜电 容市场,尤其在中国成为主要的制造业组装产业集中地之后,中低压的电子机 器、家用电器用的薄膜电容逐渐受到来自中国本土厂商的竞争;然而,在应用 场景集中于 xEV、新能源、工控及铁道用的高压大容量方面,日系厂商依旧具 备市场主导地位。

随着中国本土厂商从中低压薄膜电容领域逐渐切入市场,竞争日益激烈; 日系及欧美厂商不得不寻求新应用端的产品机会,新能源汽车逆变器平滑用途 等专用品市场就是其中之一。早期,此类特定用途电容主要使用性价比较高的 铝电解电容,但由于铝电解电容在寿命、电涌吸收性等电气特性方面较弱,薄 膜电容成为新的替代方向。

日本松下在全球薄膜电容市场中的销售额常年稳居第一,紧随其后的日本 厂商有尼吉康(日本)、TDK-EPCOS(日本)等;美国厂商有基美(现台湾国 巨全资子公司,美国)、威世(美国)等。然而,即使是龙头厂商松下也因与中 国厂商的激烈竞争,将大部分的通用化产品产能移到日本国外;在日本国内的 工厂专注于生产车载等专用品,尤其在 xEV 等逆变器等特殊用途。日系厂商松 下及尼吉康在 2003 年后借助丰田混合动力车量产,迅速扩大车载端的市场份 额;换言之,早年的 xEV 用薄膜电容几乎被松下、尼吉康所垄断,这两家厂商 的发展历程对中国厂商的未来机遇有巨大的启示作用。

松下:全球薄膜电容龙头,车载市占率或达 70%

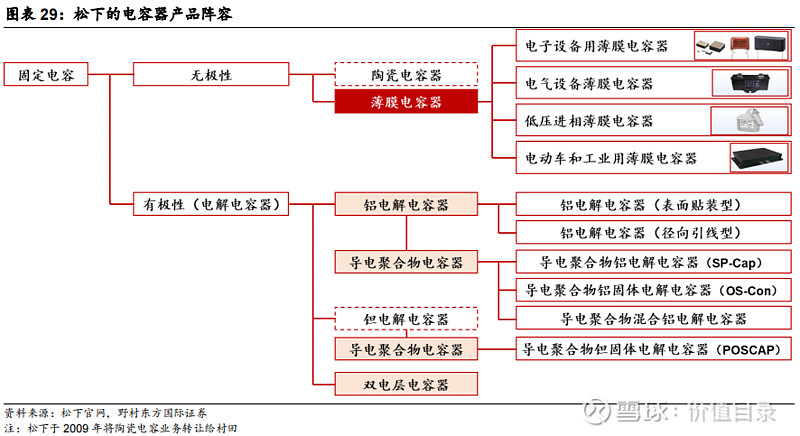

松下作为日本家电及电子龙头厂商之一,核心业务涵盖家电、生活解决方 案、互联解决方案、汽车、工业解决方案等。其设备(Device)业务属于工业 解决方案下的业务线条,占其总营收的 6%左右(2019 财年全公司营收 74906 亿日元),具体包括设备解决方案、能源设备、电子材料等。松下的设备业务, 强调在材料、加工工艺端能实现差别化,因此在电容、电感、电阻、基板材 料、干电池等方面都有战略布局。

其固定电容器产品线覆盖较为全面,在 2009 年将 MLCC 业务转让给村田之后,目前产品线涵盖铝电解电容/导电聚合物电容/双电层电容/薄膜电容等。松 下目前是全球薄膜电容龙头,在通用化产品的产能逐步转移至海外以后,日本 国内工厂专注于新能源汽车用,目前车载薄膜电容市占率或高达 70%。

在 2019 年 11 月的松下投资者关系日,公司对其主要业务线条的中期战略 做了详尽梳理,包括工业解决方案业务的主要部门(即系统业务及设备业务)。 关于设备业务,公司看到车载 CASE 以及信息通信基建方面的新机遇,计划以 市占率居全球首位的拳头产品(车载电感、新能源汽车用薄膜电容、 MEGTRON 等回路基板材料)为核心,牵引设备业务的未来成长。

松下成为车载薄膜电容龙头的路径

松下成为车载薄膜龙头有偶然性也有必然性,集中展现了日本零部件供应 商在汽车产业链上的核心优势:1)成熟技术叠加新工艺开创市场;2)适应定 制化产品的量产产线构建与必要劳动力的最优组合;3)早期和下游整车厂商紧 密合作开发,同时和上游材料厂商进行协调沟通。从商品设计到材料/设备的优 化,以及通过模组化实现成本削减等,松下在短时间内实现了车载薄膜电容量 产。这也是在薄膜电容通用化产品市场竞争加剧时,松下开创的一个新应用市 场的实例,同时实现了日本本土制造的高附加价值化。

车载薄膜电容是一种强定制属性的产品,如何迅速实现量产及收益化是对 供应商的最大考验。薄膜电容的开发体制以大量生产为前提,而松下迅速占领 市场获益于针对第二代丰田普锐斯车型(2003 年 9 月发售)的专用品量产。传 统型薄膜电容是卷绕构造,松下以其在传统型产品上积累的成熟技术,叠加薄 膜蒸镀新技术(边缘部加厚膜、保险丝机能、图形电机的改良等),满足了汽车 所要求的可靠性标准,一举开拓了新的车载薄膜电容应用市场。

由于混合动力车用薄膜电容区别于通用化产品,因此怎样优化既有产线也 是一个核心问题。传统薄膜电容大量生产所使用的从熔接到检查的组装一条龙 产线已经实现自动化,但针对车用薄膜定制品这样的少量专用产品需要进行传统量产产线的转用以及必要劳动力调配等,以实现最优生产方式。

以丰田为代表的日本整车厂商,在 20 世纪 50-80 年代中不断进化其主查制 度1(首席工程师制度,Chief Engineering)及同步工程或并行工程2(SE, Synchronization Engineering 或 Simultaneous Engineering)思想,使得部件供应 商与整车厂间在整车开发阶段的多个工程项目中,同时并行地进行开发切磋, 大幅降低了车型开发周期以及开发成本。因此,松下也在当时根据客户的希望 产品参数以及自身的技术课题等,与下游整车厂商进行了紧密的合作开发。据 当时松下设备业务的开发统括组长评价,其最初出货的累计 500 万台的车用薄 膜电容的不良品率为零。

同时,在薄膜电容还没有混合动力车使用实绩的 2000 年代早期,松下率先 和上游材料公司合作开发了新型 OPP 薄膜电介质材料。为了满足汽车动力系统 的标准,薄膜电容外包装的树脂材料也与树脂材料厂商进行了合作开发。

知日鉴中:规模定制化是成功主因

日系车载龙头厂商的启示

通用化产品向定制化的转型

随着市场环境的变化,大规模生产通用化产品的经营模式让日系龙头厂商逐渐失去优势,主要由于批量生产的产品具有品类繁多、灵活性低下、无法满足客户需求等缺点。日本厂商在早年就经历了通用产品无法满足客户成本管控(即要求降价)等产品需求而导致的风险。相比之下,向定制化产品转型能在一定程度上降低通用化产品在这方面的风险。

大型企业通常会尽量避免定制产品领域,因为定制产品往往需要更大量的劳动投入,但盈利能力却不一定能与投入匹配。然而,日本薄膜电容企业的经验却有所不同,因为他们需要同时满足两个要求:

1)低价的产品,以满足客户的成本控制需求——这通常是通用化产品的特征;

2)客户在需求方面的差异,这则是定制化产品的优势领域。考虑到汽车行业的特殊性,薄膜电容器企业因竞争对手相对较少而形成寡占(即前几家最大的企业占据了大部分的市场份额)、同时顾客需求量也相对较大,因而具备了实现规模定制化的条件,而这也是唯一能同时满足上述两个要求的选择。

为达成规模定制化目标,大幅削减客户需求相关的研发时间对企业来说也具有一定的必要性。以此为目的,企业通常需要根据已经积累的技术研发基础来进行产品开发,尽可能降低开发过程中的相关风险。因而,此前在开发通用化产品过程中产生的技术积累仍具有其价值。

规模定制化在车载需求上具备优势

薄膜电容企业向规模定制化转型是已经发生的行业进程。在为企业提供定制化产品之后,薄膜电容企业常常能在市场环境发生变化之后(如混合动力车销量上行)快速跟进。我们认为,这主要是因为企业在定制化过程中已经为满足客户需求进行了量产的前置准备,当市场需求上升时自然就可以实现快速响应。进一步来看,还有案例显示企业曾通过定制化产品的量产(辅以供应链体系的搭建等配套服务)来获取客户满意度的提高,并同步实现客户信任度的提升。混合动力车领域的情况也较为类似,供应商常需要为客户供应较大量的产品,若不进行规模定制化,难以实现单个客户满意度的提升。

在以通用化产品为中心的商业运作中,产品组合的搭建及相关生产常常是通过同时生产大量低阶及高阶产品来实现的。考虑业务由已经存在的产品构成,组织自然产生了惯性,向规模定制化的转型会遇见一定的困难并较难实现。在这方面,薄膜电容企业的转型主要受到了两个危机事件的推动:1)松下因薄膜电容通用化业务竞争激化而出现的存续危机(该危机通过开辟车载薄膜电容市场、迅速实现规模定制化方案而得以解决);2)尼吉康因丰田需求改变由铝电解向薄膜转变的转型危机(与松下类似,转型过程中尼吉康也对规模定制化进行了实践)。

值得一提的是,在混合动力车应用领域,产品的转型并非通过简单更改端子形状就能实现,而是还存在其他方面的较多限制(如电气特性及电容形状等)。同时,在汽车应用领域,产品研发还需要与新品推出时间相匹配,研发时间较通用化产品大幅削减。为满足交付时间、成本、性能、质量四大方面的要求,规模定制化成为相关企业的必选之路。

中国车载零部件厂商的机遇

日本汽车产业集制造、资源分配、销售、物流、维修等多个环节为一体, 是日本经济发展必不可少的重要支柱。日本汽车产业在全球都具有强竞争力, 源于产业链的以下几点。

1)“系列关系”(Keiretsu)。汽车产品一般由至少 2-3 万不同零部件组装 而成,日本汽车厂商通常从多家零部件企业采购不同零件,再统一进行整车组 装、生产。在长期合作过程中,各零部件供应商围绕某一整车企业形成了一种 “系列关系”,因此日本汽车整车制造企业拥有成熟、完备的生产系列化链条。

2)细节“磨合”。日本汽车产业要求生产流程中的每一道环节做到细致与 精确,并根据实际情况变化做出及时的修正,以确保产品质量。同时,日本汽车厂商重视增强和改善不同部件供应商间的相互联系与合作,使整个系列化生 产链条更加合理、有效。

3)“改善”生产工序。日本汽车厂商擅于提炼源自生产一线的经验,并将 其运用到此后的生产中,从而不断提升产量和质量,形成“改善”的理念。“改 善”的范围不仅限于生产工作方式的调整,也包括思维方式的变革等。

全球汽车市场在 2011 年以后已经趋于成熟化(2011 年之后全球汽车年度 需求增长率低于 5%),并于 2018 年达到近十年来的需求高峰,在经历 2019 年、2020 年的波动之后,或会经历短期的急速恢复,然而未来 10 年内整体产 销量难以出现大幅增长。但是,汽车产业的内部构造或将在未来 10 年发生巨变 (比如汽车电动化/智能化、非传统整车厂的迅速崛起、汽车收益模式的巨变 等),即使是具有强竞争力的日本汽车产业,也不得不迅速调整战略。

面对汽车产业的大宗商品化,汽车 OEM 逐步开始导入平台战略,以应对诸 多课题:

1)降低车辆开发/制造成本(推进关键总成/零部件的通用化及模块 化);

2)缩短车辆开发周期(维持新车的独特性以快速响应市场的需求);

3) 聚焦新技术、新产品开发(将精力集中于能形成差异化的领域,比如自动驾驶/ 智能座舱)。我们认为,这样的大背景下,日本汽车 OEM 与零部件厂商间的 “系列关系”形成的紧密合作及“磨合”文化,在未来很难成为维持日系汽车 OEM 核心竞争力的源泉;另一方面,中国通过大力推进新能源车的普及,对于 国内的汽车相关零部件厂商而言,未来机会大于挑战。

后发优势战略

由于我国汽车产业起步较晚,因此,配套的车载相关零部件厂商的技术积 累较少,生产能力也主要集中于车体/娱乐音响系统等一些中低端应用,能真正 进入汽车动力及智能化(ADAS)产业链的厂商寥寥无几。然而,在这些领域并 非没有国产替代的机会,我们认为,机会存在于材料、加工工艺等方面国内外 并不存在巨大差距的产业。

从薄膜电容产业来说,尼吉康的事例告诉我们,当其遇见客户使用产品改 换而出现的业务连续性危机的时候,如何利用后发优势战略,迅速做到车载专 用品业界第二。作为后发厂商(松下是先行厂商),尼吉康当时对于混合动力车 用薄膜电容的需求成长有着更高的确定性,也更容易对应技术与市场的变化, 进行相应的设备投资及劳动力调配。

以法拉电子为代表的中国龙头厂商,作为行业的后发厂商,可以借鉴日系龙头厂商的经验,在材料(诸如日本东丽的薄膜电介材料等)、设备(诸如日本 爱发科的蒸镀装置等)端,从一开始外购到逐步的国产化推进,最终在长期实 现降本降价并提升全球市场占有率。

$法拉电子(SH600563)$ $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$

此处为报告节选,完整报告免费下载:网页链接

寻找更多公司、行业免费报告下载,请访问: 网页链接

请关注我们的公众号“价值目录”

我们会每天给用户分享一篇有价值、有深度的研究报告

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

华为汽车消费电子股票有哪些?

华为汽车消费电子股票有哪些?

-

最新整理:2026全年A股休市日历出炉!

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

-

2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?

2026-01-12 13:33

2026-01-12 13:33

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章