我眼中不一样的史文森、国内投资与私募实现

发布时间:2021-5-11 13:59阅读:274

在耶鲁投资办公室的网页上这行黑底白字的简洁字体描述了一个令人惋惜的信息,耶鲁首席投资官大卫史文森离开了这个世界,他反对巴菲特式的投资、开创了机构投资的新时代框架、在高压之下完成了85年至今仅一年亏损的复利奇迹、多元投资权益为主的理念帮助了很多人。

我十分感谢史文森先生,本文是对史文森的思想在国内私募投资实践中的一些想法,有一些老生常谈的案例尽可能简单描写,也尽可能按顺序理清思路。

波动风险

史文森和巴菲特芒格等人之间最大的区别和彼此间的意志冲突其实是非常本源的,我个人称之为策略投资和商业投资之间的不同。

耶鲁会清晰计算出各类投资品的预期回报和可能风险,如私募股权部分统计的是30+的最大亏损,这就是对每项投资历史波动的统计形成的结果,而据此之上采用的均值方差模型寻找最优比例也一个道理是基于过往波动的统计结果。而巴菲特芒格更信任商业逻辑。对于投身商业社会的每一个人来说,这个行业过去的每一轮波动变化代表今后的波动变化确实有些不可思议,例如对于成都春熙路喜茶铺子的工作人员来说,在疫情之前最惨淡的经营时间是排队10分钟,最辛苦的工作状态是排队2小时,而疫情之后直接停摆两个月。

在我的理解中,两位大师都是正确的,只是思考的角度和出发点并不同,能否做出一些有效的结合?

杠杠问题

要举历史波动来定义风险的杠杆案例,就又得拿美国长期资本管理公司LTCM进行讨论,98年金融危机发生后,不少债券价格的波动放大了,LTCM的收敛套利快速运行起来,但是非常遗憾的是在之后的时间中,这种无序的发散继续扩大导致了其自毁。

LTCM拥有40亿美元的资本,通过杠杆借贷买入运行的套利资产却达到了1200亿。波动定价风险会不可避免地接触到历史之外的波动数据,按照史文森对部分事件的概率定义,几亿的小概率事件在投资世界中发生的次数已经有成千上百次。LTCM的案例似乎陈述了一个事实:基于波动定价的体系是不能上杠杆的,除非你是天选之子。

我们的史文森先生似乎就是这么一位天选之子。

LBO策略

没错,史文森管理下的耶鲁捐赠基金,在底层配置上是有进行杠杆操作的。不过非常有意思的是,他似乎在真实操作和执行中,达到了上文提到的有效结合,我整理了05年耶鲁捐赠基金公开信息中具体投出的LBO策略的一些资料和案例:

拥有独特信息的环节是杠杆收购(LBO)策略,他们分别是:

Bain Capital ;

Clayton Dubilier & Rice ;

Madison Dearborn Partners;

以及令人难以置信的 Berkshire Partners!(伯克希尔)

说好的反对巴菲特式的投资呢?当疑惑抬头的时候,就需要不断深入下去尝试挖掘信息和做出解释。先抛开伯克希尔在一旁,从另外三家管理人中尝试进行典型投资案例共性分析。

Madison Dearborn Partners(麦迪逊迪尔伯恩)

1,于2012年12月收购Aderant(阿德兰特控股),一家主要提供企业软件解决方案的公司,MDP于本地乔治亚州获得借款,直接沟通大股东讨论决定收购,帮助其收购了商业智能软件公司Redwood Analytics,用其技术丰富产品交叉销售,重聘了高管、重组了销售流程,在2015年出售给Roper Technologies(儒博实业);

2,于2004年10月收购Boise Cascade(博伊西卡斯卡德),林业和林产品公司。介入之前是通过行业主管以及管理团队部分关键成员的达成自下而上的收购枕边风,05年卖掉了公司220万英亩林地,08年又出售了纸张和包装业务,充沛现金流的同时不断完善主营收购,13年IPO后不久退出;

Clayton Dubilier & Rice

1,于2012年收购英国折扣零售品牌B&M,帮助进行企业低成本高效管理机制的重新打造和人员聘请,从而进行快速网点复制,18年彻底卖出时EBIDTA从6.32增长到25.59,卖出原因据小道消息,是因为现金净增加额自投入后首次规模转负;

2,于2013年收购北美美化产品分销商SiteOne,典型产品像苗圃,介入的主要原因是原股东不想干了,CD& R进行了CEO的替换,快速铺点和优化销售,复制模式激发利润,14年任职CEO的Doug Black擅长建筑产品分销领域,手握大量的建筑商资源,17年CD& R不再持有,期间EBIDTA翻倍。

Bain Capital(贝恩资本)

这是一个非常有话题性的野蛮人,国美电器事件的始作俑者。早期案例充满了美国梦幻,99年离开公司的核心罗姆尼在很久之后和奥巴马进行总统大位的争夺,他离开之后的贝恩才创造了我认为最典型的贝恩LBO案例:06年携手KKR(杠杆天王)和美林斥资330亿收购医院连锁HCA,贝恩使用了12亿美金拿到了25%的股份,之后连续3年分红收回了全部的本金,11年上市套利一部分,之后逐渐清退,过程中和罗姆尼在任时一样进行了裁员和冗余成本剔除以释放现金流。

总体来说,这三家耶鲁在05年约投入整体资金10%的杠杆收购私募股权基金执行的策略和拥有的手段具有以下共性:

1,历史悠久,头部机构,资源广泛;

2,采取低成本杠杆,平均杠杆幅度200%;

3,不管是习惯采用裁员变卖等控制成本形式释放现金流,还是采用引入资源方管理层快速扩张兑现品牌利润,由于其杠杆定期归还银行利息的特性,均要求在选择项目的时候挑选潜在现金流强劲的公司;

4,陪伴收购企业的时间均不短,最长超过十年。

看起来是不是突然觉得特别像伯克希尔?关于策略的描述和分析应该是之后的重点,暂时收一下不做展开。但是对自由现金流的共同重视以及对伯克希尔在05年的持有披露,都呈现了一个与大家的惯性印象不一样的史文森。

回顾一下之前LTCM的影射:基于历史波动定价风险的投资体系不能放杠杆。那么对于史文森来说,私募股权的投资据其描述是:15%回报预期30%潜在波动风险,这个数据就是历史波动的总结,一样是基于历史波动定价风险的投资体系,一样上了杠杆,结局为何不同?这一部分的投资收益一直是耶鲁捐赠的主要获利来源之一。

我想伯克希尔的思想内核依然居功至伟:股票其自由现金流要持续充沛,这是考察该股票是否值得投资的最重一面。史文森并不否认这一点,并且在执行最多、最关键的管理人选择中,以天然追寻充沛自由现金流以归还杠杆债务的LBO策略为主。当然,如果用我们红星菜馆的语言描述,LBO以及VC这一部分投资精准地共同暴露在质量和成长之上,市场的溢价(如贝恩投资汉堡王被3G资本溢价收购)和商业的的天然增长保护了自己,所选择的管理人独有的公司选择能力增强了收益。

当然同样的,在其中共同起到保护作用的成果,是史文森和其YIO捐赠基金最伟大的实践贡献:仅仅选择权益资产(股票/股权)为绝对多数底层资产的情况下,通过对具体策略进行划分、通过细分市场进行划分、整合优秀低相关权益市场策略、借助优秀管理人,就能完成远超常人的投资业绩。

低相关

需要澄清一点的是,史文森并没有首先从低相关资产中倒推投资组合,这是一个错误直觉。推崇资产配置决定性作用的史文森,其最优先的次序当然是选择最高收益的资产类别,关于这一点在近文也有零星表述。

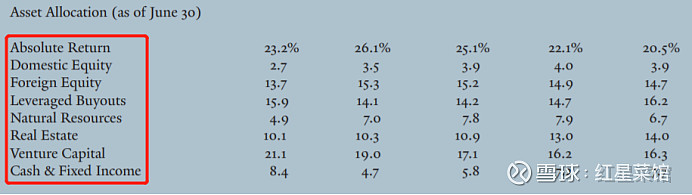

史文森定义了八类投资的基础资产

绝对回报、国内权益、国外权益、杠杆收购、自然资源、地产、风投、现金及固定收益,除去耶鲁捐赠每年需要肩负的固定支出现金及等价物留存之外,剩余投资比例中从整体上来看:权益资产/非权益资产=4:1。

这是史文森的大致选择,和普遍认知相不同的是:即使是绝对回报这类投资策略中,其底层也完全在权益市场实现。主要分为两类,事件驱动和多空,事件驱动相对国内的XX涨价公司利润上涨等经营逻辑不同,而是诸如像要约收购等机会,而另一类主要使用的管理策略以学术型fund为主,像早期的AQR和桥水都是其底层之一:AQR最早提出和使用动量,桥水大规模使用和完善了全天候策略,虽然现在桥水不再神化,AQR也因规模的庞大似乎变成了指数增强,但是不妨碍我们对史文森管理下的耶鲁捐赠对绝对回报的思考。

你会不会这里已经对这套体系有了更不一样的认知?在我眼中,史文森对权益投资策略进行了非常详细的划分,通过对不同投资策略的划分,成功实现了在权益资产内部的低相关。

策略划分和核心投资策略

耶鲁捐赠中配置的私募股权基金:

LBO策略由于杠杆收购特性极度追求所购标的的自有现金流,在现实执行中可是往往要求年度分红的,这是否和我们之前对深度价值策略的评价相一致?

VC投资中极致追求的是成长股投资,纵观05年披露的几家VC投资案例特性和整体行业特点,高度分散和少数成功是典型特征,追求极致增长速度是核心,这是否和我们之前对成长股策略的评价相一致?

而占比最高的这两类耶鲁捐赠配置的私募,确实恰好符合成长+质量风格的极致暴露,核心策略的定义其实是非常清晰的。

国内权益是最重要的

我认为比较多的误解统计是史文森逐渐降低了国内股票的配置,从二级市场角度观测的话或许是如此的,但是其实从未大规模降低过国内权益的比重,一直是最重要的。主要原因在于私募股权部分主要的投资项目仍然在美,近几年的具体持仓未做详细披露,也无法跟踪其投资管理人的公开投资案例。而史文森的投资品种穿透底层之下的市场分布其实又非常复杂,典型像使用的多空策略中有可能是跨欧美两地的市场,又像过去使用的贝恩资本,二级市场直接野蛮抄底国美,所以史文森对海内外股票市场的细分其实也是一个误解现象——除非年度根据底层投资标的市场细节调整组合,但是这对耶鲁捐赠来说可以实现,对个人来说基本不可能,我即使手上可观测的底层数量较多,定期根据持仓市场来调整组合也是一个相当低效的事情,明天高瓴就全仓美国怎么办?

所以从平均整体的底层情况来看,史文森依然是以国内权益为主的。史文森对国外不熟悉不了解不愿意主要投入吗?我想不是的,这更多是一种可分析和熟悉的角度。

身处高速或成熟的经济体环境中,请你如同史文森和巴菲特一样充满权益资产长期收益的信心,人类社会滚滚向前,缘分出生在优秀经济体中的你我都不珍惜这种少数人类才能享受的天然增长机遇,那就真是太浪费了。

精选管理人

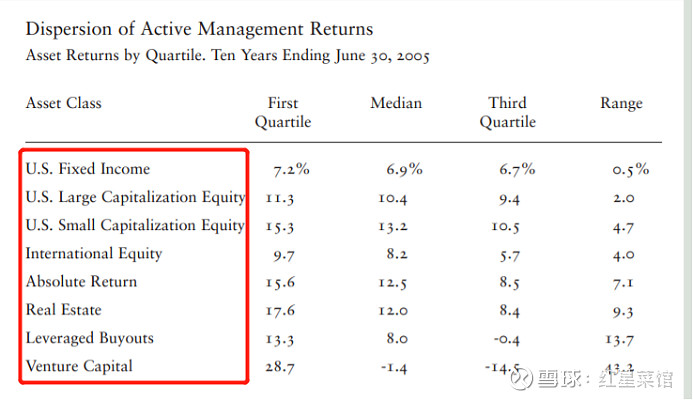

史文森有使用被动投资的方式吗?在其表述中,使用以下数据来衡量是否进行被动投资:

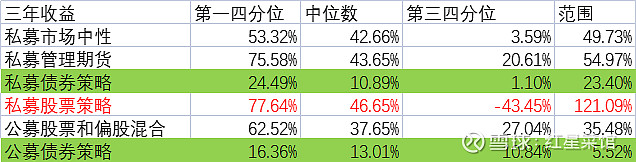

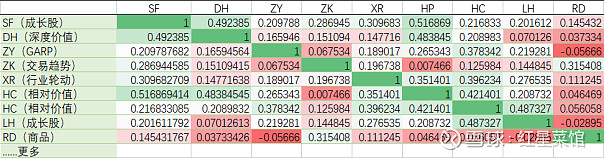

在不同的策略或资产类别中,相应的主动管理回报收益差别区间越大,史文森越会进行外部投资经理的精选,差别越小,越会选择进行被动投资。在机构投资创新之路一书张磊序文中阐述为:“越是市场定价机制相对薄弱的资产类别,越有成功的机会。”我们据此逻辑对国内公募的股多、债券,私募的股多、中性、债券、CTA分别据此进行了统计:

结论应该是非常清晰的,私募的股多策略具有十分明显的精选优势,绿色标注是不适合做精选适合被动投资的。这个基础逻辑支撑了我们一直以来对私募配置的认可和坚持,参考旧文私募投资的本质。

同样的,你发现其中的不合理之处了吗?

耶鲁的回报中Manager Value或称管理人超额贡献了4%左右,既有对老牌资源型机构的投入,却又未对追求规模明哲保身的头部机构采取信任;既有对伯克希尔的辩证投入,也有对高瓴的大胆启用。虽然其挑选投资机构时格外严格:“候选人投资的技巧高低,候选机构的组织连贯性,投资策略是否清晰,收费和激励机制是否合理,最重要的是人品和职业道德是否过关”,但是归根结底是对强悍大脑(个人英雄主义)和信托责任的考量。当你在挑选基金的时候反复查看对比基金的业绩曲线盲目猜测,请复述以上耶鲁对基金管理人的评价内容尝试套用,相信大多数情况下组织连贯性和策略是否清晰就会卡掉绝大多数基金。

国内投资和私募实现

史文森写了两本书:《机构投资的创新之路》、《非凡的成功:个人投资的最佳策略》。 前者的准确度和完整性远超后者,就实践角度来说他也常年贯彻的是前者的路径,导致的直接结果就是实践和第二本书的理念有很多冲突的地方让人容易摸不着头脑走入误区,典型的就是05年披露的持有伯克希尔归类为杠杆收购策略,而后书中又反对个人学习巴菲特式的投资方法。

史文森毫无疑问是反羊群的老师,我想后书所想表达的思想和对象都是对证券选择、策略理解、风险实质等毫无概念的普通人,对于他们来说,最好的方式也许确实是跨市场权益低相关被动ETF指数投资。这是国内投资的第一种实现方式:被动ETF低相关组合, 这一点方丈实盘组合已经实践了很久,雪球也有类似策略组合 $人民币全球投资(CSI1001)$ 。

但是跨市场低相关被动的ETF投资预期回报来源,基本等同于整体人类经济社会的增长和通胀,平滑了收益,也降低了可能。我追求更高的收益,有没有可能更进一步,就像耶鲁的实践一样,通过主动聘任优秀的外部管理人创造比平均更好的超额?不过需要明确的是,耶鲁拥有的校友资源支撑了其在创投一级领域的深度耕耘和广泛资源,我们在实际执行中也会发现国内的私募股权险象环生,不用纠结于这部分的完美替代,只要把握住VC投资部分的成长极致暴露即可。

以下是我们阶段性配置的一个账户情况,史文森的思想内核是灵活的,国内私募一样可以实现套路:

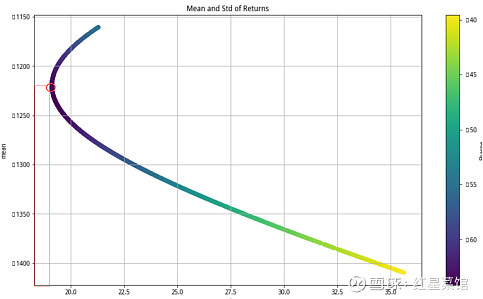

1,国内暂无自然资源和良好的地产主动基金资产包,但是商品和股票的低相关依然可以作为基础的两类,商品还有可以高效精选的CTA策略存在,选择有效前沿,这样构成的比例就是76%的权益产品,24%的CTA产品:

2,具体划分策略和区别相关性:

3,既定核心策略后配以相应低相关辅助策略,波动平价后决定比例:

是不是其实也挺好实现近似效果呢?国内的基金投顾还非常初级,其实大师的思考都已非常深入,现成的案例和国内转化也已体系清晰。不过另一方面,请回顾这篇文章阐述了为何公募不太适合做主动管理的低相关耶鲁式配置:相关性在基金投资中的使用

我眼中不一样的史文森

史文森是相信商业价值的,并且依靠此获利,他并非巴菲特的反对者,他只是反对大多数人学习巴菲特,耶鲁以身作则买入持有过伯克希尔就是一个指示,买入优秀管理人比多数人主动的证券选择更好;

史文森承担的压力并不小,体现在保持捐赠基金购买力和不断支出需求上,所以耶鲁捐赠的具体执行和操作也许和史文森最真诚的想法有所出入,最起码他应该是否认cash价值的。其开创的机构化投资体系对个人最佳的前置思考应该是:搞清楚自己的现金流需求状况、收益需求状况、购买力需求状况;

史文森是非常坚定的长期持有派,他认为个人投资者对比机构的优势在于,资金的期限可以无限长(接近生命的长度),甚至可以说这是唯一的优势。而他对核心管理人的选择中也可以非常明显的看到:持有具体底层的时间从未发现少于三年;

史文森并非传统的波动定价风险派,历史波动在他的体系中是一种数量辅助工具帮助定义策略、投资市场和形成组合,这一点在张磊的序文中说得更清楚,认知清楚波动的本质来源,定义真正的风险所在才至关重要,所以常规视野中波动风险最大的一级市场投资反而是耶鲁良好的投资品种,因为丰富的资源和视野可以帮助其理清潜在风险;

史文森是相信主动管理的,只是不相信多数人的主动管理和信托责任,所以抨击共同基金。他相信强大个体的价值创造能力,也如李录所说,人的大脑是自然选择设计的,思路模式和框架天然不同,自然世界的信息处理能力也可能截然相反,我们得承认,有的人一骑绝尘与众不同,他们拥有选择证券的超额贡献能力;

史文森也许是最棒的策略和商业的结合思想。

陶行知说:“德高为师,身正为范。”谨以此文纪念大师的辞世

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

期货的发展史是什么样的?

期货的发展史是什么样的?

-

“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?

2025-12-22 10:37

2025-12-22 10:37

-

指数基金怎么选?这个工具一键搞定估值、筛选与定投!

2025-12-22 10:37

2025-12-22 10:37

-

年底如何拿到股票分红?一键get获息技巧~

2025-12-22 10:37

2025-12-22 10:37

问一问

问一问

+微信

+微信

分享该文章

分享该文章